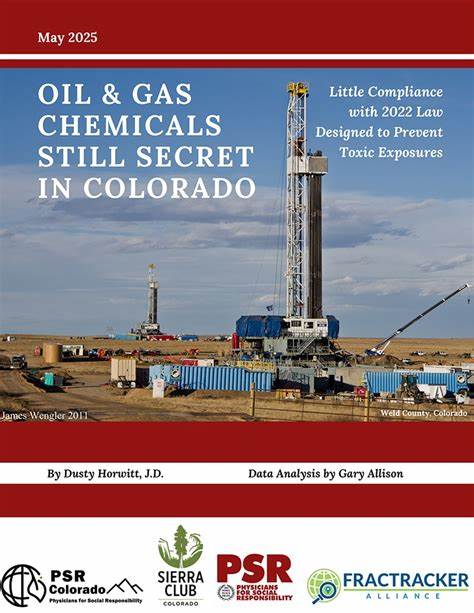

In den vergangenen Jahren hat sich in der US-Ölindustrie ein besorgniserregendes Muster etabliert, das die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung in den Öl produzierenden Regionen ernsthaft gefährdet. Besonders drastisch erweist sich die Situation im Bundesstaat Colorado, wo Öl- und Gasunternehmen, darunter Großkonzerne wie Chevron, über 30 Millionen Pfund geheim gehaltener Chemikalien in den Boden gepresst haben, ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben vollständig zu machen. Diese Praxis findet trotz bestehender Transparenzgesetze und Verbote von besonders gefährlichen Substanzen wie PFAS, den sogenannten „Forever Chemicals“, statt. Die Folgen dieser Intransparenz sind nicht nur ökologisch problematisch, sondern stellen auch eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Colorado gilt als Vorreiter in den Vereinigten Staaten, wenn es um den Schutz von Umwelt und Bevölkerung vor den Risiken der Erdöl- und Erdgasförderung geht.

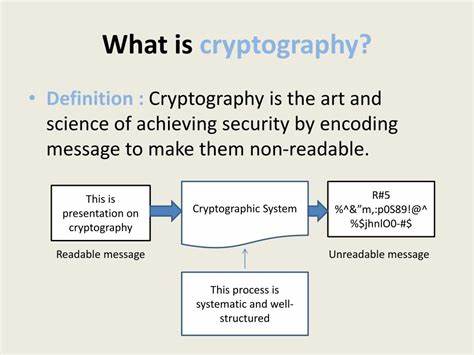

Seit Juli 2023 schreibt ein bahnbrechendes Gesetz vor, dass alle in der Fördertechnik verwendeten Chemikalien offengelegt werden müssen, um Öffentlichkeit und Behörden umfassende Transparenz zu garantieren. Die Regelung verpflichtet Betreiber und Zulieferer, ausführliche Listen aller eingesetzten Chemikalien bei der zuständigen Behörde, der Energy and Carbon Management Commission (ECMC), vorzulegen. Auch die Verwendung von PFAS-Verbindungen, die sich in der Umwelt kaum abbauen und als potenzielle Krebsrisiken gelten, ist gesetzlich verboten. Trotz dieser gesetzlichen Anforderungen zeigt eine aktuelle Analyse von Umweltinitiativen wie Physicians for Social Responsibility und der Colorado Sierra Club eklatante Schwachstellen bei der Umsetzung. Über 60 % der Fracking-Standorte – das entspricht mehr als 675 von insgesamt 1.

114 gefrackten Standorten – haben ihre Chemikalienangaben nicht oder nicht vollständig offengelegt. Besonders auffällig ist dabei die Rolle von Chevron, das an mehr als der Hälfte der nicht konformen Bohrstellen beteiligt ist und damit als größter Schuldiger bezeichnet werden kann. Das bewusste Zurückhalten von Informationen, das Unternehmen oft mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen begründen, erzeugt jedoch eine gefährliche Wissenslücke sowohl für die Bevölkerung als auch für Behörden, die so eine effektive Kontrolle und den Schutz der Umwelt erschweren. Chemikalien, die beim Fracking zum Einsatz kommen, bestehen zwar größtenteils aus Wasser und Sand, doch sie enthalten auch eine Vielzahl von Zusatzstoffen wie Biocide, Tenside und Schmierstoffe. Studien haben nachgewiesen, dass diese Zusätze hochtoxische Verbindungen wie Formaldehyd und Benzol enthalten können, die nachweislich krebserregend sind.

PFAS, eine weitverbreitete Gruppe persistenter organischer Schadstoffe, ist besonders problematisch, da sie sich in Böden und Gewässern anreichern und extrem lange in der Umwelt verbleiben. Das Risiko, dass diese Chemikalien in Trinkwasserquellen und die aquatischen Ökosysteme gelangen, ist durch die mangelnde Nachvollziehbarkeit ihrer Verwendung erheblich. Das ökologische und gesundheitliche Risiko wird durch die festgelegte Technik des Frackings noch verschärft. Dabei wird mit hohem Druck eine Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien tief in das Gestein gepresst, um Risse im Untergrund zu erzeugen, durch die Erdöl und Erdgas entwichen kann. Diese Praxis gleicht laut Umwelttechnikern der Vorstellung, eine spritzenähnliche Substanz in den menschlichen Körper einzubringen, was unweigerlich Störungen im natürlichen Gleichgewicht bewirkt und zur Verbreitung der Schadstoffe im Untergrund beiträgt.

Die Tatsache, dass die Substrate und die Umwelt diese Chemikalien nicht abbauen können, führt zu einem kontinuierlichen Risiko der Kontamination und Veränderung von Boden und Wasser. Besonders betroffen sind Anwohner in der Nähe von Förderstellen. Langjährige Studien verbinden die Nähe zu Bohrplätzen mit einem erhöhten Risiko für schwere Krankheiten wie Leukämie, angeborene Fehlbildungen und andere gesundheitliche Probleme. Ein weiteres zentrales Problem ist, dass Mediziner ohne vollständige Kenntnis der eingesetzten Substanzen nicht in der Lage sind, die Exposition ihrer Patienten angemessen zu bewerten oder optimal zu behandeln. Die Diagnose und medizinische Betreuung von Umweltkrankheiten erweist sich dadurch als äußerst schwierig.

Das Fehlen transparenter Informationen erschwert somit nicht nur den Umweltschutz, sondern auch die Gesundheitsvorsorge und gesellschaftliche Verantwortung erheblich. Seit Jahren nutzen Ölkonzerne sogenannte Schutzrechte für Geschäftsgeheimnisse, um die Zusammensetzung ihrer Chemikalien geheim zu halten. Dieses als „Halliburton-Loophole“ bekannte Phänomen erlaubt es Unternehmen, einzelne Komponenten nicht offen zu legen und somit kritische Einsichten zu verhindern, was in 88 % der Fälle in den letzten Jahren genutzt wurde. Der neue Gesetzesrahmen in Colorado sollte diese Praxis durchbrechen, doch die fehlende Durchsetzung und schwache Kontrollmechanismen lassen bislang nur geringe Fortschritte erkennen. Eine besonders dramatische Eskalation der Folgen dieses Mangels an Transparenz zeigte sich im April 2025 bei einem Blowout eines Ölfelds in der Nähe von Galeton, Colorado.

Dort kam es durch das Versagen einer Förderstelle zu einer unkontrollierten Freisetzung großer Mengen Öl, Kondensat und Bohrfluiden. Die unmittelbare Umgebung war über Tage einer giftigen Wolke ausgesetzt, die unter anderem hochgiftiges Benzol enthielt. Messungen ergaben Konzentrationen, die ein Vielfaches der üblichen Sicherheitswerte überschritten und somit ein erhebliches Risiko selbst für kurzfristige Exposition darstellen. Die Ursache des Unfalls sowie das Verhalten bei der Katastrophenreaktion werfen Fragen nach der Verantwortlichkeit und der Transparenz der Ölgesellschaften auf. Bemerkenswert ist dabei, dass genaue Informationen über die verwendeten Chemikalien an diesem Standort fehlen, da die Betreiber die Zusammensetzung als Geschäftsgeheimnis schützen.

Diese Geheimniskrämerei verhindert nicht nur eine umfassende Bewertung der Umweltschäden, sondern erschwert auch die Entwicklung von wirksamen Schutzmaßnahmen für die Anwohner und die Einsatzkräfte. Der Vorfall in Galeton offenbart die systemischen Schwächen der Regulierung und des Umgangs mit Risiken in der Ölindustrie. Gleichzeitig gibt es deutliche Hinweise darauf, dass staatliche Behörden mit den Herausforderungen der Umsetzung der neuen Vorschriften überfordert sind. Die Energy and Carbon Management Commission (ECMC) ist in den letzten Jahren mit einer Vielzahl komplexer Regelwerke konfrontiert, die eine grundlegende Neuausrichtung ihrer Arbeitsweise erfordern. Die Einführung der strengeren Transparenzvorschriften ist damit ein Paradigmenwechsel, bei dem zahlreiche Probleme auftreten, die bis heute nicht vollständig gelöst wurden.

Kritik von Umweltschützern und betroffenen Bürgern lässt auf einen zu langsamen Vollzug und eine mangelnde Konsequenz bei der Bestrafung von Verstößen schließen. Vor diesem Hintergrund wächst der Druck auf politische Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden, klare Konsequenzen zu ziehen. Die bestehenden Bußgelder für Nicht-Compliance, die bis zu 15.000 US-Dollar am Tag betragen können, wären laut Experten in der Lage, einen deutlichen Präzedenzfall zu schaffen. Doch bislang wurden kaum Sanktionen verhängt, wodurch der Eindruck entsteht, dass Ölkonzerne relativ ungehindert agieren dürfen.

Dies hat zu großer Frustration in der Öffentlichkeit geführt und rüttelt an der Akzeptanz für die Förderindustrie. Die Debatte um den Schutz vor gefährlichen Chemikalien in der Öl- und Gasförderung berührt eine Vielzahl gesellschaftlicher Aspekte. Neben den offensichtlichen Umweltrisiken rücken Themen wie die soziale Gerechtigkeit, Gesundheitsvorsorge und das demokratische Recht auf Information und Beteiligung in den Vordergrund. Die Bewohner in Gebieten mit intensiver Förderung fühlen sich oft machtlos und ausgegrenzt, während sie die Umweltrisiken unmittelbar spüren. Diese Situation fordert eine erweiterte Perspektive, die sowohl ökologische als auch soziale Dimensionen berücksichtigt.

Insgesamt zeigt sich, dass Colorado zwar ein beispielhaftes Gesetz auf den Weg gebracht hat, um den Geheimniskrämereien der Ölindustrie entgegenzutreten, aber die Umsetzung weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Notwendigkeit für eine konsequentere Überwachung, bessere Datenerfassung und echte Transparenz ist offensichtlich. Erst wenn sämtliche Risiken offen gelegt und die Betreiber für Verstöße verantwortlich gemacht werden, können effektive Schutzmaßnahmen entwickelt und das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewonnen werden. Der Fall Chevron und die Vorfälle in Colorado dienen als Warnungen für alle Regionen, in denen Fracking und ähnliche Fördertechnologien eingesetzt werden. Die internationalen Diskussionen um nachhaltige Energieproduktion, Umweltschutz und Gesundheitsvorsorge sind untrennbar mit einer verbesserten Regulierung der Chemikalienverwendung verbunden.

Es bedarf eines gesellschaftlichen und politischen Umdenkens, um sicherzustellen, dass Profitinteressen nicht über das Recht auf saubere Luft, unverseuchtes Wasser und die Gesundheit der Einwohner gestellt werden. Schlussendlich wird die Zukunft des Frackings und der Erdölindustrie in den USA maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, Transparenz herzustellen und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Nur durch eine offene und verantwortungsvolle Handhabung der Chemikalien, eine stärkere Einbindung der lokalen Gemeinschaften und eine konsequente Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben können Umweltschäden begrenzt und gesundheitliche Risiken minimiert werden. Colorado steht hier am Scheideweg und könnte mit entschlossenen Maßnahmen zum Vorbild für andere Bundesstaaten werden, die ebenfalls vor den Herausforderungen der Öl- und Gasförderung stehen.