Die Welt der Softwareentwicklung befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel, angetrieben durch die immer rascher voranschreitende Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI). Immer mehr Unternehmen setzen auf KI-Agenten, um Prozesse zu automatisieren, Code zu generieren oder Prototypen zu erstellen. Doch trotz aller Faszination stehen Entwickler vor einer entscheidenden Herausforderung: Es fühlt sich oft an, als würde man eine „Mission Impossible“ erfüllen, wenn man versucht, trotz ständiger Veränderungen und der Komplexität dieser Technologien die Kontrolle über KI-Agenten zu behalten und sinnvoll einzusetzen. KI-Agenten sind keine magischen Allheilmittel, sondern Werkzeuge, die bei richtiger Anwendung große Unterstützung bieten können. Sie sind jedoch komplex und unvorhersehbar in ihrem Verhalten, was viele Entwickler vor Probleme stellt.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem bewussten, geplanten Umgang kombiniert mit der Bereitschaft, Fehler als Lernchance zu sehen und das eigene Vorgehen kontinuierlich zu optimieren. Ein essenzieller Aspekt beim Management von KI-Agenten ist die Auswahl der richtigen Werkzeuge. Viele Anwender glauben, dass allein die Toolauswahl entscheidend ist. In Wahrheit sind die Materialien – Ihre konkreten Eingaben wie Code, Diagramme, Daten und vor allem prompts – das Wichtigste. Die Technik, also wie und in welcher Reihenfolge Sie diese Ressourcen einsetzen, entscheidet maßgeblich über den Erfolg Ihres Projekts mit KI.

Dabei sollten Sie nicht erwarten, dass das Tool selbst jede Aufgabe für Sie löst. Stattdessen geht es darum, das Tool zu verstehen und optimal in Ihre persönliche Arbeitsweise einzubinden. Wer mit KI arbeitet, muss sich auch seiner eigenen Fähigkeiten und Grenzen bewusst sein. Tools können nur so gut sein wie der Anwender, der sie steuert. Gute Ergebnisse entstehen durch ein fundiertes Verständnis der eigenen Codebasis, kombiniert mit der Fähigkeit, komplexe Architektur im Projekt zu überblicken und verständlich zu kommunizieren.

Ohne diese Voraussetzungen ist die Qualität der Ergebnisse meist unbefriedigend. Ein weit verbreitetes Missverständnis ist die Vorstellung, man könne KI-Agenten „einfach losschicken“ und sie erledigen jede Aufgabe automatisch. Das sogenannte „Vibe Coding“, bei dem man rein auf spontane KI-Ausgaben setzt, führt oft nur zu prototypischen Ergebnissen, die nicht produktionsreif sind. Erfolg stellt sich erst dann ein, wenn man rigoros plant, kleine modulare Arbeitsschritte definiert und wiederverwendbare Abläufe schafft. Diese Strukturen ermöglichen, dass KI-Agenten zuverlässig agieren und auch bei komplexeren Anforderungen nicht vom Kurs abkommen.

Die Planung nimmt dabei einen herausragenden Stellenwert ein. Etwa 90 Prozent der Arbeit im Umgang mit KI-Agenten besteht aus sorgfältiger Vorbereitung und Durchdenken der einzelnen Prozessschritte. Pläne sind dabei mehr als nur To-Do-Listen; sie sind ausführliche und in der Regel maschinenlesbare Anweisungen, oft in Form von Markdown-Dateien, die Schritt für Schritt von der KI umgesetzt werden können. Wenn Sie solche Pläne in Ihrem Versionierungssystem speichern, schaffen Sie ein wertvolles Dokumentationsformat, das auch zukünftige Änderungen und Erweiterungen erleichtert. Die Arbeit mit Plänen erfordert eine neue Denkweise im Programmierprozess.

Der Code wird zunehmend Teil eines umfassenderen Systems aus Planung, kontinuierlicher Revision und Feedback. Ein gut gepflegter Plan ist lebendig und wird fortlaufend angepasst, wenn neue Erkenntnisse entstehen oder Fehler sichtbar werden. Dies erfordert aber auch Geduld und die Bereitschaft, Fehler als Teil des Entwicklungsprozesses zu sehen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, geeignete Routen oder Vorgehensweisen für den KI-Agenten zu finden. Auch wenn es manchmal verlockend scheint, einfache Anweisungen direkt ausführen zu lassen, ist die Realität komplizierter.

KI-Agenten arbeiten nicht nach festen Regeln, sondern treffen Vorhersagen, welche Folgeaktionen am wahrscheinlichsten sind. Das führt oft dazu, dass der Agent improvisiert oder eigene Lösungen entwickelt, die nicht im Sinne des Entwicklers sind. Gerade bei komplexen Projekten verliert die KI dabei leicht den Überblick und erzeugt unbrauchbaren oder fehlerhaften Code. Daher ist es wichtig, engmaschig zu kontrollieren und schrittweise vorzugehen. Das bedeutet auch, aktiv mit der KI zu kommunizieren, etwa indem Sie gezielte Fragen stellen, Verständnis sichern und sicherstellen, dass der Agent die eigenen Vorgaben nachvollzieht.

Das stärkt die Zusammenarbeit und verhindert, dass es zu Fehlentwicklungen kommt. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das Testen der entwickelten Pläne sowie des erzeugten Codes. Selbst detaillierte Planung schützt nicht vor Fehlern, es ist absolut notwendig, jeden Schritt durch manuelle Tests zu validieren. Vertrauen allein auf die KI führt zu verifizierbaren Problemen. Professionelle Entwickler empfehlen deshalb stets, Builds und Tests in der eigenen lokalen Umgebung durchzuführen und die KI nicht eigenständig oder automatisch Code ausführen zu lassen.

Diese Disziplin sichert die Qualität und Verlässlichkeit der erarbeiteten Software. Häufig wird die KI auch dazu genutzt, Dokumentation zu erzeugen. Dies kann sehr wertvoll sein, da viele Entwickler aus Zeitmangel kaum aussagekräftige Dokumente schreiben. KI-gestützte Dokumentation ergibt in Kombination mit gespeicherten Plänen eine lebendige und zugängliche Wissensbasis, die das gesamte Team profitieren lässt und zukünftige Arbeiten deutlich erleichtert. Ein wichtiger Aspekt im Umgang mit KI-Agenten ist auch die Fehlerkultur.

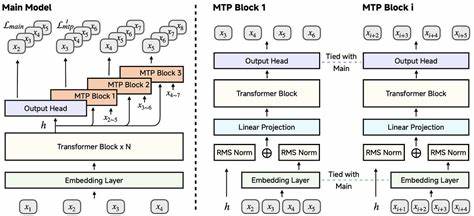

Schlechte Codequalität ist häufig auf Zeitdruck, mangelnde Ressourcen oder fehlende Architekturentscheidungen zurückzuführen. KI macht darauf aufmerksam und bringt Schwachstellen früher ans Licht. Umso wichtiger ist es, diese Probleme nicht zu ignorieren, sondern konstruktiv anzugehen. Mit KI lässt sich Architekturen sogar schneller und nachhaltiger verbessern, was langfristig weniger Fehler und eine bessere Wartbarkeit bedeutet. Aus technischer Sicht lohnt außerdem, über die Auswahl des eingesetzten KI-Modells nachzudenken.

Es gibt Modelle, die speziell für schnelle Aktion, Planung oder tiefes Nachdenken optimiert sind. Ein teureres, aufwändiges Modell sollte nicht für einfache Routineaufgaben genutzt werden. Stattdessen empfiehlt es sich, Modelle gezielt einzusetzen, je nachdem, ob Sie gerade planen, debuggen oder konkrete Codeänderungen vornehmen möchten. Diese differenzierte Nutzung spart Ressourcen und verbessert gleichzeitig die Ergebnisse. Kostenkontrolle ist ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor.

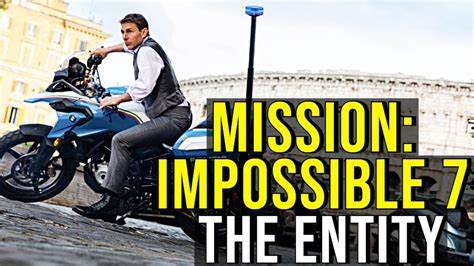

KI-Abonnements und der Verbrauch von Tokens können schnell teuer werden. Entwickler sollten Budgetgrenzen setzen, nicht benötigte Modelle deaktivieren und regelmäßig den Verbrauch überprüfen. Mindless-Vibe-Coding führt häufig zu unerwarteten Kosten ohne wirkliche Produktivitätssteigerung. Eine bewusste und gut vorbereitete Nutzung schafft bessere Resultate bei überschaubaren Ausgaben. Technisch gesehen dreht sich vieles in der KI-Agenten-Welt auch um das sogenannte Model Context Protocol (MCP), eine Methode, um unterschiedliche KI-Modelle und Tools miteinander kommunizieren zu lassen.

MCP regelt den Austausch von Anfragen und Antworten beispielsweise zwischen verschiedenen agentischen Systemen. Auch wenn MCP zunächst wie eine revolutionäre Neuerung erscheint, ist es im Kern eine auf JSON und Markdown basierende Standardisierung von Schnittstellen. Das erleichtert Integrationen, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit guter Planung und Kontrolle in der praktischen Anwendung. Der Umgang mit KI-Agenten erfordert somit eine fundierte Mischung aus technischer Expertise, Kommunikationsfähigkeiten und Disziplin. Entwickler müssen in der Rolle des Architekten und Dirigenten agieren, der mit Bedacht Eingaben gestaltet, Pläne erstellt, schrittweise prüft und Kosten im Blick behält.

KI unterstützt dabei, ersetzt aber nicht die menschliche Verantwortung und das strukturelle Denken. Die Zukunft der KI in der Softwareentwicklung bietet enorme Chancen. Mit Erfahrung, den richtigen Strategien und einem systematischen Vorgehen verwandeln Entwickler die scheinbar „Mission Impossible“ in eine kontrollierbare und effiziente Praxis. So werden KI-Agenten zu echten Partnern, die nicht nur viel Arbeit abnehmen, sondern auch Qualität, Geschwindigkeit und Innovation fördern. Wer sich so auf die Welt der KI-Agenten einlässt, wird schrittweise nicht nur bessere Ergebnisse erzielen, sondern auch nachhaltige Methoden entwickeln, die zukünftigen Projekten zugutekommen.

Es ist ein Prozess, der das eigene Können auf ein neues Level hebt und gleichzeitig die Art und Weise revolutioniert, wie Software entsteht.