Apple hat sich in den letzten Jahrzehnten als Technologieriese etabliert und ist mit einer Marktbewertung, die immer wieder Rekorde bricht, das wertvollste Unternehmen der Welt. Ein wesentlicher Grund für diesen Erfolg liegt in der global optimierten Herstellung und Distribution, wobei China eine zentrale Rolle spielt. Obwohl es immer wieder politische Diskussionen und Bemühungen gibt, die Produktion näher an den amerikanischen Heimatmarkt zu bringen, bleibt ein Großteil von Apples Hardware in China gefertigt. Eine Veränderung dieser Strategie könnte erhebliche finanzielle Einbußen bedeuten.Apple hat frühzeitig verstanden, wie wichtig es ist, seine Produktionsketten effizient und kostengünstig zu organisieren.

Jahrzehntelang wurden die meisten iPhones, iPads und andere Geräte in riesigen Fabriken in China gebaut, arbeitet mit Millionen von Menschen und unzähligen Zulieferern zusammen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, diversifizierter zu werden, indem es Produktionsstätten in Indien, Vietnam oder Thailand ausbaut, macht der Anteil chinesischer Fertigung immer noch etwa 80 Prozent der iPhone-Produktion aus.Die enge Verflechtung mit China geht jedoch weit über die reine Fertigung hinaus. Neben den Produktionsstätten ist China auch ein bedeutender Absatzmarkt für Apple. Die chinesischen Verbraucher tragen maßgeblich zum Umsatz des Unternehmens bei.

Allerdings ist es vor allem die Kombination aus einem riesigen Produktionsnetzwerk und dem großen Heimmarkt, die Apples Marktwert so massiv erhöht hat.Versuche der US-Regierung, insbesondere während der Trump-Administration, die Produktion zurück in die USA zu holen, haben bisher kaum Veränderungen bewirkt. Der kolossale Aufwand, der nötig wäre, um Produktionskapazitäten von China in die Vereinigten Staaten zu verlagern, ist enorm. Infrastruktur, Zuliefererlandschaften und Expertise müssten erst aufgebaut und etabliert werden. Die hohen Kosten und logistischen Herausforderungen führen dazu, dass Apple nach wie vor auf China angewiesen ist.

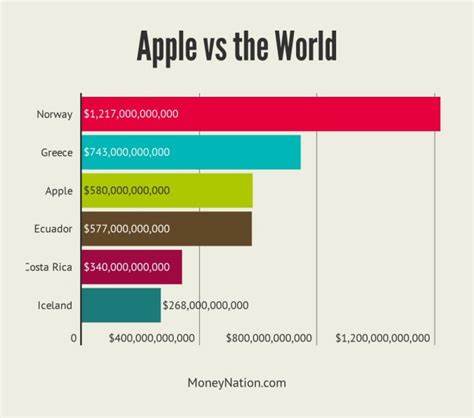

Dieser Umstand führte bereits zu erheblichen Schwankungen am Aktienmarkt. Im Zuge der Androhung von Strafzöllen auf chinesische Exporte im Rahmen der Handelskonflikte verlor Apple allein in wenigen Tagen nahezu 770 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Diese enorme Summe verdeutlicht, wie stark die Investoren die Verbindungen zu China bewerten und welche Risiken sie in geopolitischen Spannungen sehen. Auch wenn sich die Lage in der Folge etwas beruhigte und Apple einen Teil seiner Verluste wieder aufholte, bleibt die Abhängigkeit eine prekäre Realität.Apple selbst betont, dass es trotz der Konzentration auf China über verschiedene tausend Zulieferer in den USA verfügt und sogar einen Produktionsstandort in Houston plant, der sich auf die Herstellung von Servern für künstliche Intelligenz konzentriert.

Dies zeigt ein gewisses Interesse des Unternehmens, die Produktion innerhalb der USA zu erweitern – allerdings in Bereichen, die nicht die Kernprodukte wie iPhones betreffen.Die Frage, wie Apple ohne China existieren könnte, ist komplex. Theoretisch wäre eine vollständige Verlagerung der Fertigung möglich, erfordert aber enorme Investitionen, Zeit und Anpassungen der gesamten Lieferkette. Demgegenüber stehen die Vorteile, die China durch seine etablierte und kostengünstige Produktion bietet. Zudem profitieren Unternehmen von der hohen Qualität, den gut ausgebildeten Arbeitskräften sowie den spezialisierten Zuliefernetzwerken, die seit Jahrzehnten dort gewachsen sind.

Auch der Endverbrauchermarkt China spielt eine wichtige Rolle für Apples Geschäftsmodell. Der dortige Mittelstand wächst und damit auch die Nachfrage nach hochwertigen Elektronikprodukten. Ohne diesen Markt würde Apple erheblich an Umsatz verlieren, was wiederum den Gesamtwert des Konzerns verringert.Die Zukunft könnte eine verstärkte Diversifizierung der Produktionsstandorte bringen, um Risiken zu minimieren. Apple investiert bereits in Indien und Südostasien, was die Abhängigkeit von China mittelfristig reduzieren könnte.

Langfristig würde dies jedoch erst eine geringere Marktwert-Beeinträchtigung bedeuten, da die Umstellung Zeit benötigt und zunächst mit Kosten und Herausforderungen verbunden ist.Europäische und amerikanische Politiker fordern zwar oftmals mehr Produktionsstätten auf dem eigenen Kontinent, jedoch übersehen sie häufig die komplexen Strukturen globaler Lieferketten und die Notwendigkeit spezialisierter Arbeitskräfte. Apples Beispiel zeigt, dass es keine schnell zu realisierende Alternative für die bestehende Abhängigkeit von China gibt, ohne den Konzern massiv zu schwächen.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Apples Wert nicht nur auf innovativem Design und Technologie basiert, sondern unverkennbar auf der strategisch wichtigen Einbindung Chinas in die Produktions- und Absatzkette. Ein abruptes Ende der Fertigung in China würde nicht nur zu einem dramatischen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit führen, sondern könnte den Unternehmenswert mehr als halbieren.

Das Zusammenspiel von Fertigungsexpertise, Zulieferern und Absatzmarkt macht China für Apple unverzichtbar – zumindest für die absehbare Zukunft. Dieser Sachverhalt verdeutlicht, wie stark global vernetzte Unternehmen heutzutage sind und wie sehr geopolitische Entscheidungen Wirtschaft und Aktienmärkte beeinflussen können. Für Investoren, Politiker und Unternehmensstrategen bleibt die Herausforderung bestehen, Wege zu finden, die Abhängigkeiten zu managen, ohne die Innovationskraft und Marktstärke zu gefährden.