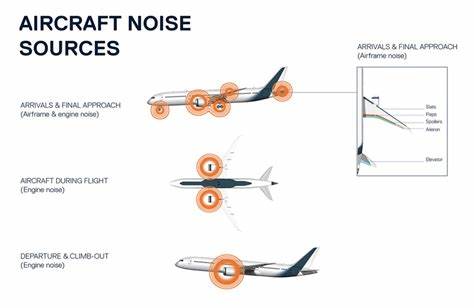

Fluglärm stellt für viele Menschen weltweit eine zunehmende Belastung dar, insbesondere in der Nähe von Flughäfen und Flugrouten. Während Lärm allgemein als störend empfunden wird, verdeutlichen aktuelle Forschungen, dass vor allem kurzfristiger Fluglärm zu erheblichen gesundheitlichen Veränderungen führt, die über die bloße Beeinträchtigung der Lebensqualität hinausgehen. Besonders beunruhigend ist die Erkenntnis, dass kurzfristige Lärmbelastungen einen metabolischen Shift bewirken können, der den charakteristischen Merkmalen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) ähnlich ist. Die Auswirkungen von Fluglärm auf den menschlichen Organismus werden zunehmend besser verstanden und verdeutlichen die Notwendigkeit, den Lärmschutz nicht nur als Umweltthema, sondern auch als zentrale Gesundheitsfrage zu betrachten. Die Verbindung zwischen Lärm und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurde durch epidemiologische Studien bereits vor Jahren festgestellt.

Menschen, die in lärmbelasteten Gebieten leben, zeigen häufiger Bluthochdruck, Herzinfarkte und andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Neuere experimentelle Untersuchungen gehen jedoch noch einen Schritt weiter und zeigen auf, dass schon kurzfristige Einwirkungen von Fluglärm unmittelbare körperliche Reaktionen hervorrufen. Dabei werden besonders Veränderungen im Stoffwechsel beobachtet, die typische Kennzeichen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung aufweisen. Diese metabolischen Verschiebungen sind ein frühes Warnsignal, das auf eine gesteigerte Belastung des Organismus hinweist. Die Mechanismen, durch die Fluglärm diese Effekte auslöst, sind vielschichtig.

Lärm aktiviert vor allem das sympathische Nervensystem und sorgt für eine Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol. Diese Hormone bereiten den Körper auf eine „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion vor und erhöhen Herzfrequenz und Blutdruck. Gleichzeitig verändert sich die Stoffwechsellage, was bedeutet, dass der Körper seine Energiegewinnung anpasst. Es erfolgt eine Verschiebung hin zu einer erhöhten Produktion von oxidativem Stress und Entzündungsprozessen, die für das Herz-Kreislauf-System schädlich sind. Eine besonders wichtige Rolle spielt die mitochondriale Funktion innerhalb der Zellen.

Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen und verantwortlich für die Produktion von Energie in Form von ATP. Studien haben gezeigt, dass Fluglärm zu einer Dysfunktion der Mitochondrien führt, was zu einem ineffizienten Energiestoffwechsel führt. Diese mitochondriale Fehlfunktion ist zudem ein Markenzeichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So trägt eine verminderte Energieproduktion zur Schädigung von Herz- und Gefäßzellen bei und fördert die Entstehung von Arteriosklerose und Herzinsuffizienz. Darüber hinaus wird durch kurzfristigen Fluglärm der sogenannte oxidativer Stress verstärkt.

Dabei handelt es sich um ein Ungleichgewicht zwischen der Produktion freier Radikale und der Fähigkeit des Körpers, diese schädlichen Moleküle zu neutralisieren. Überhand nehmender oxidativer Stress greift Zellstrukturen an und löst Entzündungsprozesse aus, die wiederum Gefäßverengungen und Blutgerinnsel begünstigen – wichtige Faktoren, die bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle spielen. Neben den direkten Stoffwechselveränderungen verursacht Fluglärm auch indirekte Effekte über gestörten Schlaf. Gerade nachts steigert der Lärm die Wachphasen und verhindert eine erholsame Schlafqualität. Schlechter und unterbrochener Schlaf wiederum führt zu einer erhöhten Aktivität des sympathischen Nervensystems und ebenfalls zu einer verstärkten Stresshormonfreisetzung.

Dies resultiert in einer chronischen Belastung des Herz-Kreislauf-Systems und verschlechtert den allgemeinen Gesundheitszustand erheblich. Die Folge dieser komplexen physiologischen Veränderungen ist ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Bluthochdruck, Arteriosklerose und anderen schwerwiegenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders gefährdet sind Personen, die bereits Vorerkrankungen besitzen oder einer erhöhten Dauerbelastung durch Fluglärm ausgesetzt sind. Auch junge und ansonsten gesunde Menschen können durch häufige kurzfristige Lärmereignisse eine schädliche metabolische Reaktion erfahren, die langfristig das Risiko einer kardiovaskulären Erkrankung steigert. In Anbetracht dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnt der Schutz vor Fluglärm eine noch größere Bedeutung.

Neben technischen und infrastrukturellen Maßnahmen zur Lärmreduktion sind auch politische und gesellschaftliche Initiativen gefragt, um Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Dazu gehört ein konsequentes Nachtflugverbot, die Optimierung von Flugrouten sowie die Förderung lärmarmer Technologien in der Luftfahrt. Zusätzlich sollten medizinische Fachkreise und Öffentlichkeit dafür sensibilisiert werden, die Bedeutung von Lärm als Gesundheitsrisiko ernst zu nehmen und präventive Maßnahmen zu fördern. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Umweltmedizin, Kardiologie und Gesundheitswesen ist notwendig, um passende Strategien zu entwickeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kurzfristiger Fluglärm nicht nur eine temporäre unangenehme Belastung darstellt, sondern tiefe metabolische Veränderungen im Körper bewirken kann, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen.

Die neuen Erkenntnisse unterstreichen, wie wichtig ein umfassender Umgang mit Lärmbelastungen als Gesundheitsfaktor ist. Nur durch eine effektive Lärmminderung und Aufklärung können die Langzeitfolgen für Herzgesundheit und allgemeines Wohlbefinden wirkungsvoll minimiert werden.