Titan, der größte Mond des Saturns, ist längst kein bloßer Himmelskörper mehr, der durch seine Größe beeindruckt. Er gilt als einer der faszinierendsten Orte in unserem Sonnensystem, nicht nur aufgrund seiner dichten Atmosphäre, sondern vor allem wegen seiner komplexen Wetterphänomene. Während die Erde einen Wasserkreislauf besitzt, finden Wissenschaftler auf Titan einen Kreislauf aus Methan und Ethan, der ähnlich wirkt und spannende Einblicke in astrophysikalische und chemische Prozesse bietet. Neue Beobachtungen mit modernsten Teleskopen haben nun deutliche Hinweise auf einen aktiven Methankreislauf und atmosphärische Konvektion vor allem in der nördlichen Hemisphäre des Mondes geliefert. Diese Erkenntnisse eröffnen wertvolle Perspektiven im Verständnis der Dynamik von Titan und seiner möglichen Bedeutung für die Astrobiologie.

Das auffälligste Merkmal von Titan ist seine dichte, gelblich-verschleierte Atmosphäre. Im Gegensatz zu vielen anderen Monden ist diese Atmosphäre hauptsächlich aus Stickstoff zusammengesetzt, ähnlich wie bei der Erde. Dies macht Titan zum einzigen anderen Himmelskörper in unserem Sonnensystem mit einer dichten, erdähnlichen Atmosphäre, die Wetterphänomene wie Wolkenbildungen und Niederschläge ermöglicht. Doch statt Wasserdampf spielt hier Methan die Hauptrolle. Methan verdunstet von den oberflächlichen Seen und Meeren, steigt in der Atmosphäre auf, kondensiert und fällt als Regen zurück auf die Oberfläche.

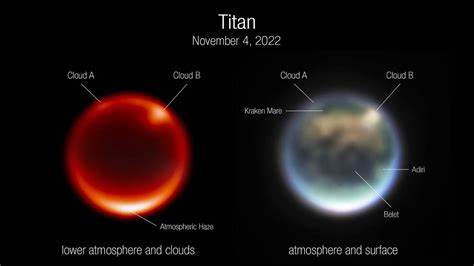

Diese Wetterzyklen wurden lange vermutet, doch erst durch die Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop und dem Keck II-Teleskop konnten Forscher erstmals detaillierte Beweise für aktive Wolkenkonvektion und Methanniederschläge sehen. Die neuesten Bilder, aufgenommen im Sommer der nördlichen Hemisphäre Titans, zeigen Wolken auf unterschiedlichen Höhen, die auf lebhafte atmosphärische Bewegungen hinweisen. Die nördliche Hemisphäre ist dabei besonders interessant, da hier der Großteil der flüssigen Methanseen und -meere liegt. Diese Gewässer sind wahrscheinlich die Quelle des Methans, das in die Atmosphäre aufsteigt und den Wetterkreislauf antreibt. Durch die Kombination verschiedener infraroter Filter konnten Astronomen sogar die Höhe der Wolken abschätzen und nachweisen, dass sie mit der Zeit nach oben steigen.

Dies ist ein klares Zeichen für Wolkenkonvektion, also das Aufsteigen von warmer, feuchter Luftmassen, ein Prozess der auf der Erde für Wetter und Klima eine wichtige Rolle spielt. Besonders spannend ist, dass diese Art von Cloud-Convection bisher vor allem im Süden Titans beobachtet wurde. Die Identifikation im Norden liefert ein vollständigeres Verständnis der saisonalen Wetterverhältnisse auf Titan. Sie zeigt, dass sich die atmosphärischen Prozesse auf Titan mit den Jahreszeiten deutlich ändern und wolkenbildende Aktivität sich entsprechend verschiebt. Da Titan ein Jahr auf seinem Saturnorbit rund 29,5 Erdenjahre dauert, sind lange Beobachtungen notwendig, um diese saisonalen Schwankungen zu verfolgen.

Dank fortschrittlicher Weltraumteleskope und irdischer Observatorien ist dies nun möglich. Zusätzlich zu den meteorologischen Erkenntnissen hat das James-Webb-Teleskop auch chemische Signaturen in Titans Atmosphäre entdeckt, die für die Wissenschaft von großer Bedeutung sind. Eines der Schlüsselmoleküle ist der Methylradikal (CH3), ein kurzlebiges Zwischenprodukt, das entsteht, wenn Methanmoleküle durch Sonnenlicht oder energiereiche Elektronen aus Saturns Magnetosphäre gespalten werden. Die erstmalige definitive Detektion dieses Moleküls gilt als Durchbruch, da sie es den Forschern ermöglicht, chemische Prozesse direkt zu beobachten, die zuvor nur hypothetisch bekannt waren. Dies ist vergleichbar damit, einen Kuchen nicht nur als Mehl und Zucker, sondern auch während seiner Zubereitung beobachten zu können.

Die organische Chemie Titans besitzt eine hohe Relevanz für die Astrobiologie. Titan ist der einzige Mond im Sonnensystem mit einer Atmosphäre, die so komplexe organische Verbindungen wie Methan, Ethan, Methylradikale und weitere Kohlenwasserstoffe beherbergt. Trotz der extremen Kälte von etwa minus 180 Grad Celsius bieten diese Moleküle ein Labor, das erdähnliche chemische Prozesse reflektiert, die vor Milliarden von Jahren auch die Entstehung von Leben auf der Erde ermöglicht haben könnten. Das Verständnis dieser Vorgänge könnte daher Hinweise auf die Möglichkeiten von Leben jenseits der Erde liefern und sogar die Bedingungen erklären, die zur Entstehung von Leben geführt haben. Der Methankreislauf auf Titan ist allerdings vergänglich.

Das Sonnenlicht und andere hochenergetische Quellen zerlegen kontinuierlich Methanmoleküle, wobei einige Bestandteile in komplexere organische Moleküle umgewandelt werden, die letztlich auf der Oberfläche abgelagert werden. Dabei entkommt Wasserstoff gleichzeitig nach und nach in den Weltraum. Ohne eine ständige Nachlieferung von Methan würde Titan über kosmologische Zeiträume hinweg seine Methanreserven erschöpfen und sich atmosphärisch drastisch verändern – ähnlich wie es auf dem Mars mit dem Wasser geschah. Die Frage nach der Quelle dieser möglichen Methanreserven bleibt bislang offen. Theorie und Beobachtung weisen aber darauf hin, dass Methan aus Titan selbst, beispielsweise durch geologische oder vulkanische Prozesse aus dem Inneren nachgeliefert wird.

Die Rolle von Methan als „verzehrbare Ressource“ macht Titan zu einem dynamischen System, das sich im Laufe von Millionen bis Milliarden Jahren verändert. Die Vorstellung, dass Titan einst vielleicht ähnlich wie heute ein aktiver und welterhaltender Körper gewesen sein könnte, der im Laufe der Zeit austrocknet, ist spannend und regt zu weiteren Beobachtungen und künftigen Raumfahrtmissionen an. Wissenschaftler hoffen, mithilfe möglicher zukünftiger Missionen, wie von der ESA geplanten Missionen zum Saturnsystem, Titan noch besser zu erforschen und wichtige offene Fragen zur Atmosphäre und Oberflächenchemie zu klären. Titan ist somit ein lebendiges „Labor“ für die Erforschung extraterrestrischer Wetterphänomene und organischer Chemie. Die Kombination aus fortschrittlichen Weltraumteleskopen, bodengestützten Observatorien und interplanetaren Missionen ermöglicht es wissenschaftlichen Teams, langfristige Studien durchzuführen und das Verständnis für komplexe atmosphärische und chemische Vorgänge zu vertiefen.