Das Kunstrecht stellt ein faszinierendes und komplexes Rechtsgebiet dar, das die kreative Welt der Kunst mit den Anforderungen der Rechtssicherheit verbindet. Es ist ein vielschichtiges Feld, in dem es darum geht, die künstlerische Freiheit zu bewahren, gleichzeitig aber auch klare Regeln zu schaffen, die den Schutz von Künstlern und Kunstwerken gewährleisten. Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zwischen der ungebundenen Kreativität und den verbindlichen Kodifikationen der Gesetzgebung zu finden. Dabei berührt das Kunstrecht zahlreiche Rechtsbereiche wie das Urheberrecht, das Vertragsrecht, das Persönlichkeitsrecht und das Kulturrecht. Künstler und Rechtsanwender stehen vor der Aufgabe, kreative Prozesse so zu gestalten, dass sie rechtlich abgesichert sind, ohne die schöpferische Freiheit einzuschränken.

Die rechtliche Einordnung von Kunstwerken stellt oft eine Herausforderung dar, denn Kunst ist dynamisch, subjektiv und oft grenzüberschreitend in ihrer Wirkung und Nutzung. Im Mittelpunkt steht dabei das Urheberrecht, das die Schöpfer von Kunstwerken vor unbefugter Nutzung schützt und ihnen das ausschließliche Recht einräumt, ihre Werke zu nutzen und zu verwerten. In Deutschland ist das Urheberrecht im Urheberrechtsgesetz (UrhG) kodifiziert, das detaillierte Regelungen zu den Rechten der Urheber enthält. Besonders bedeutsam ist, dass das Urheberrecht automatisch mit der Schaffung eines Werkes entsteht, ohne dass es einer Eintragung oder sonstigen Formalitäten bedarf. Dies unterstützt den Schutz der künstlerischen Freiheit, indem es Schöpfern eine unmittelbare rechtliche Anerkennung ihrer Werke verschafft.

Zudem schützt das Kunstrecht die moralischen Rechte der Künstler, darunter das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und der Schutz vor entstellender Veränderung der Werke. Diese Rechte fördern die Achtung vor der individuellen Persönlichkeit und dem künstlerischen Ausdruck, ohne den Kreativprozess unnötig einzuschränken. Die Vertragsgestaltung spielt im Kunstrecht eine zentrale Rolle, denn der geschäftliche Umgang mit Kunst erfordert klare Vereinbarungen zwischen Künstlern, Sammlern, Galerien, Museen und anderen Akteuren des Kunstmarkts. Verträge regeln unter anderem die Übertragung von Nutzungsrechten, die Ausstellungsmodalitäten, Verkäufe und Lizenzvereinbarungen. Dabei müssen rechtliche Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Interessen sorgfältig abgewogen werden, um den Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten und Streitigkeiten zu vermeiden.

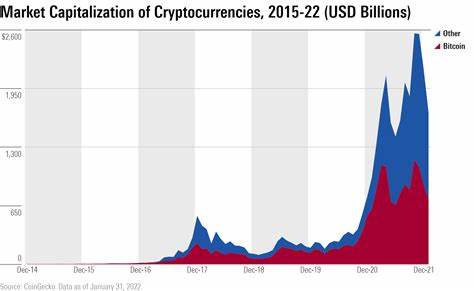

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Digitalisierung, die neue Fragestellungen für das Kunstrecht mit sich bringt. Die Verbreitung von Kunstwerken über digitale Plattformen, die Reproduktion und Verwertung im Internet sowie das Aufkommen von neuen Kunstformen wie der digitalen Kunst und NFTs stellen das Rechtsgebiet vor neue Herausforderungen. Die Gesetzgebung und Rechtsprechung passen sich zunehmend an diese Entwicklungen an, um auch im digitalen Zeitalter einen effektiven Schutz der Urheber und ihrer Werke sicherzustellen. Neben dem Urheberrecht umfasst das Kunstrecht auch Schutzmechanismen gegen Fälschungen und illegalem Handel mit Kunstwerken. Der Kunstmarkt ist anfällig für betrügerische Praktiken, weshalb Gesetze zum Schutz des Eigentums und zur Bekämpfung von Kunstfälschungen eine wichtige Rolle spielen.

Dabei kann auch das Eigentumsrecht und das Handelsrecht relevant werden. Zudem müssen rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Restaurierung und Konservierung von Kunstwerken beachtet werden, um das Kulturerbe zu bewahren und gleichzeitig die Urheberrechte zu respektieren. Das Zusammenspiel von künstlerischer Freiheit und rechtlicher Kodifikation zeigt sich auch im Bereich der Kunstfreiheit, die als Grundrecht geschützt ist. Die Kunstfreiheit gewährt Künstlern den Spielraum, gesellschaftliche, politische oder persönliche Themen ohne äußere Zwänge darzustellen. Gleichzeitig darf die Kunstfreiheit nicht unbegrenzt ausgeübt werden, wenn sie beispielsweise Rechte Dritter verletzt oder gegen gesetzliche Verbote verstößt.

Hier greift die rechtsstaatliche Abwägung zwischen der Freiheit der Kunst und dem Schutz weiterer Rechtsgüter. Im europäischen Kontext gibt es zahlreiche Vorgaben und Einflussnahmen auf das deutsche Kunstrecht. EU-Richtlinien und Verordnungen zur elektronischen Erfassung von Urheberrechten, zur Harmonisierung des geistigen Eigentums und zum digitalen Binnenmarkt prägen die Kodifikation und Auslegung der Vorschriften. Auch internationale Abkommen wie die Berner Übereinkunft stärken die Rechte von Urhebern weltweit und fördern die grenzüberschreitende Anerkennung von Kunstrechten. Im Idealfall versteht sich das Kunstrecht nicht als Einschränkung, sondern als ein Rahmen, der Künstlern Sicherheit und Schutz bietet, um ihre schöpferischen Potenziale frei entfalten zu können.

Es schafft Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Nutzung der Kunst, regelt Rechte und Pflichten und hinterlässt Raum für Innovation und neue künstlerische Ausdrucksformen. Für Künstler ist es entscheidend, sich mit den grundlegenden Aspekten des Kunstrechts vertraut zu machen, um ihre Werke angemessen zu schützen und ihre künstlerische Karriere nachhaltig gestalten zu können. Ebenso profitieren Sammler, Galeristen und andere Akteure von einem fundierten Verständnis der rechtlichen Mechanismen, um ihre Interessen zu wahren und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten. Abschließend zeigt sich, dass Kunstrecht ein lebendiges Rechtsgebiet ist, das sich stetig mit den Entwicklungen in Kunst, Technologie und Gesellschaft weiterentwickelt. Die Verbindung von Kreativität und Kodifikation spiegelt die Vielfalt und Dynamik der Kunst wider und bildet einen unverzichtbaren Bestandteil eines funktionierenden kulturellen und rechtlichen Systems.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie das Kunstrecht künftig neue Herausforderungen gestaltet und innovative Lösungsansätze findet, um die kreative Freiheit und den rechtlichen Schutz optimal miteinander zu verbinden.