Im Zeitalter der Digitalisierung und globalen Vernetzung entstehen immer neue Ideen, wie Gesellschaften und Wirtschaftsräume gestaltet werden können. In diesem Kontext sind sogenannte Freiheitstädte zu einem viel diskutierten Thema geworden. Vor allem in der Kryptowährungs-Community – oft als „Crypto Bros“ bezeichnet – finden diese urbanen Innovationszentren großen Anklang. Doch warum begeistert gerade diese technikaffine und dezentralisierungsorientierte Gruppe das Konzept der Freiheitstädte so stark? Die Antwort liegt in den grundlegenden Prinzipien von Freiheit, Regulierungserleichterung und technologischer Experimentierfreude, die Freiheitstädte zu verkörpern versprechen. Freiheitstädte sind im Grunde nichts völlig Neues.

Sie sind eine moderne Variante der sogenannten Charta-Städte, die auf das späte 19. Jahrhundert zurückgehen. Diese Städte wurden damals mit einer besonderen politischen oder wirtschaftlichen Sonderstellung gegründet. Das Ziel war häufig, eine experimentelle Governance-Struktur zu etablieren oder wirtschaftliche Entwicklung in bisher wenig erschlossenen Regionen voranzutreiben. Heute werden Freiheitstädte als Bereiche verstanden, die mit eigenen, flexibleren Regelwerken operieren können und somit Raum für Innovation schaffen, der in traditionellen Städten durch komplexe Bürokratie und starre Gesetzgebung oft erschwert wird.

Der impulsgebende Moment in der jüngeren Debatte um Freiheitstädte war die Ankündigung von Donald Trump während seiner Präsidentschaftskandidatur, zehn solche Städte in den USA auf Bundesland zu errichten. Diese sollten frei von unnötigem bürokratischem Aufwand sein, beispielsweise mit verkürzten Umweltprüfungen oder weniger strengen Bauvorschriften. Die Zielsetzung war zweierlei: Zum einen sollte der angespannte Wohnungsmarkt entspannt werden, zum anderen sollten diese Städte als Innovationslaboratorien dienen, in denen neue Technologien, Geschäftsmodelle und gesellschaftliche Strukturen ausprobiert werden können. Besonders die PayPal-Mafia, eine Gruppe von Tech-Entrepreneurs einschließlich Persönlichkeiten wie Elon Musk, Peter Thiel und Marc Andreessen, die frühzeitig Kryptowährungen und Blockchain-Technologien befürworteten, stellte sich enthusiastisch hinter dieses Vorhaben. Für sie boten Freiheitstädte den Mythos eines „freien Raums“ jenseits herkömmlicher staatlicher Regulierungen, in dem die Blockchain-Revolution praktisch gelebt und erprobt werden konnte.

Die Vision ist eine Art Silicon Valley 2.0, aber mit radikaleren Freiheiten und weniger staatlichen Eingriffen. Die amerikanische Bundesregierung nahm später erste konkrete Schritte, mit der Einrichtung einer gemeinsamen Task Force durch das Innenministerium und das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, um geeignete Bundesflächen für solche Projekte zu identifizieren. Dabei geht es offiziell vor allem darum, den drängenden Wohnungsmangel zu adressieren. Kritiker aber warnen davor, dass eine Aufweichung oder Aussetzung nationaler Gesetze wie des Clean Water Act oder des Endangered Species Act dazu führen könnte, dass Freiheitstädte zu sogenannten „rechtsfreien Räumen“ werden, in denen wichtige Umwelt- oder Verbraucherschutzstandards nicht mehr gelten.

Die Geschichte der Charta- beziehungsweise Freiheitstädte ist in diesem Zusammenhang ambivalent. Immer wieder dienten solche Städte als Testgelände für politische Experimente verschiedenster Ideologien, von faschistischen über kommunistische bis hin zu libertären Modellen. Auch wenn das Konzept heute im Allgemeinen mit liberaleren, innovationsfreundlichen Zielsetzungen verbunden wird, bleibt die Gestaltung und Verwaltung einer solchen Stadt ein Balanceakt von höchster Komplexität. Aus Sicht der Krypto-Community sprechen drei Hauptgründe für die Attraktivität von Freiheitstädten: Die Dezentralisierung, die Innovationsfreude und der Wunsch nach regulatorischer Freiheit. Dezentralisierung ist ein Kernprinzip vieler Kryptowährungen und Blockchain-Projekte.

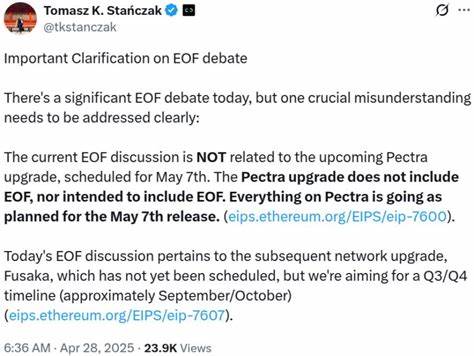

In Freiheitstädten könnte diese durch eigene, unabhängige Regierungssysteme und Rechtsprechungsmechanismen weitergedacht und umgesetzt werden. Zudem entsteht durch das Less-Regulation-Prinzip ein fruchtbarer Boden für technische Neuerungen, die im heutigen Umfeld oft auf starken Widerstand durch etablierte Institutionen stoßen. Schließlich sehen viele Krypto-Enthusiasten in diesen Städten die Chance, neue Wirtschaftsmodelle wie tokenbasierte Ökonomien oder Krypto-Infrastrukturen in großem Maßstab zu erproben. Ein praktisches Beispiel für eine funktionierende Freiheitstadt außerhalb der USA ist Próspera auf der karibischen Insel Roatán in Honduras. Diese Stadt wurde mit einer eigenen, flexibilisierten Gesetzgebung ausgestattet und arbeitet mit einer eigenen Regierungsstruktur, die unter anderem auf ein eigenes Schiedsgerichtssystem setzt.

Prominente Investoren aus der Tech-Szene konnten für diesen Standort gewonnen werden, was die internationale Bedeutung solcher Modellprojekte unterstreicht. Próspera setzt stark auf Krypto-Komponenten, etwa mit Bitcoin-zentrierten Investitionen und einer aktiven Förderung des digitalen Zahlungsverkehrs. Próspera zeigt jedoch auch die Herausforderungen, die mit diesen Projekten einhergehen. Rechtsstreitigkeiten mit dem Staat Honduras und interne Konflikte haben gezeigt, dass solche Städte nicht nur technische, sondern vor allem auch politische und soziale Probleme bewältigen müssen. Das Ideal der Freiheit darf nicht zu sozialer Isolation oder einer „Gated Community“ führen, sondern muss sich in einem größeren gesellschaftlichen Kontext bewähren.

Ein anderes Beispiel, das eher für Schwierigkeiten bei der Umsetzung steht, ist das ambitionierte Projekt California Forever. Während es ursprünglich als ökologisch nachhaltige, fußgängerfreundliche Stadt mit erschwinglichem Wohnraum geplant war, führte der komplexe Genehmigungsprozess und lokale Widerstände dazu, dass das Projekt seit Jahren stagniert. Dies verdeutlicht, wie hoch die Hürden für solche Großvorhaben in etablierten Rechts- und Verwaltungssystemen sind – und wie notwendig gegebenenfalls neue gesetzliche Rahmenbedingungen sind. Die potenziellen ökonomischen und gesellschaftlichen Vorteile von Freiheitstädten sind jedoch enorm. Sie könnten nicht nur dringend benötigten Lebensraum schaffen, sondern auch als Labor für disruptive Technologien und gesellschaftliche Experimente fungieren.

Dies könnte neue Wege im Bereich der Urbanistik, der Arbeitsorganisation und des Umweltschutzes eröffnen. Für die Krypto-Szene eröffnen sie zudem ein Spielfeld, um Blockchain-basierte Lösungen in einem realen Umfeld auf Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu testen. Die Unterstützung durch politische Akteure und die Bundesregierung wird entscheidend sein. Obwohl Pläne und Initiativen mehrmals angekündigt wurden, fehlt es bislang an klaren, verbindlichen Gesetzen und Konzepten, um Freiheitstädte tatsächlich zu realisieren. Die Verabschiedung der sogenannten Freedom Cities Act, die eine Balance aus Regulierungserleichterungen und Sicherheit für Investoren und Bewohner herstellen soll, steht noch aus.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Debatte über Freiheitstädte häufig polarisiert. Befürworter sehen darin die Zukunft urbaner Entwicklung und eine Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung und Digitalisierung. Kritiker warnen vor einem Rückfall in „Unternehmertum unter Ausschluss der Demokratie“ und der Entstehung von Parallelgesellschaften, in denen wenige Mächtige die Regeln diktieren. Eine ausgewogene Diskussion ist deshalb wichtig, um sicherzustellen, dass diese neuen Städte sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig gestaltet werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Begeisterung der Krypto-Community für Freiheitstädte aus einer tief verwurzelten Sehnsucht nach Freiheit und Innovation herrührt.

Die Möglichkeit, in solchen Städten das Zusammenspiel von Technologie, selbstbestimmter Governance und freiem Markt in einem neuen Rahmen zu erleben, ist hoch attraktiv. Zugleich zeigen die bisherigen Erfahrungen und Projekte, dass die Realisierung solcher Modelle kein Selbstläufer ist. Es braucht ein sorgfältiges Abwägen von Chancen und Risiken sowie politische und gesellschaftliche Weichenstellungen, um Freiheitstädte zu Orten zu machen, die sowohl innovativ als auch lebenswert sind.