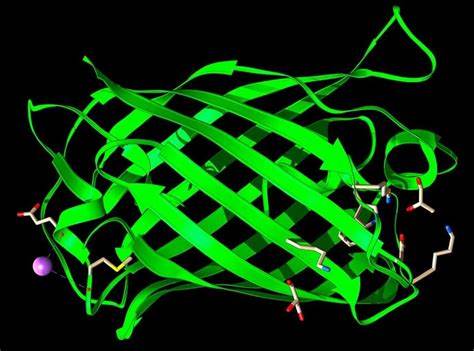

Die Entwicklung von Proteinen ist eine der komplexesten Herausforderungen in den Naturwissenschaften. Proteine sind essentielle Bausteine des Lebens, sie steuern nahezu alle biologischen Prozesse, von der Zellstruktur über das Immunsystem bis zur enzymatischen Aktivität. Die Fähigkeit, neue Proteine gezielt zu entwerfen, eröffnet enorme Chancen – von der Behandlung schwerer Krankheiten bis hin zu nachhaltigen industriellen Anwendungen. Inmitten dieses wissenschaftlichen Paradigmenwechsels steht die künstliche Intelligenz (KI) als Schlüsseltechnologie, die das traditionelle Proteindesign grundlegend verändert. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Versuch, mithilfe einer KI ein Protein zu erstellen – ein Schritt, der zuvor nur Experten mit jahrelanger Erfahrung möglich war.

Doch wie genau arbeitet KI in diesem Bereich, welche Modelle kommen zum Einsatz und was bedeutet das für Forschung und Gesellschaft? Künstliche Intelligenz im Dienst der Biologie ist nicht mehr nur Science-Fiction, sondern Wirklichkeit. Speziell entwickelte Protein-Sprachmodelle (Protein Language Models, PLMs) erlauben es, Aminosäuresequenzen ähnlich wie Texte zu generieren und zu interpretieren. Diese Modelle nutzen große Datenmengen aus bekannten Proteinstrukturen und -sequenzen, um Muster zu erkennen und neue, funktionale Sequenzen zu entwerfen. Ein Forscher berichtet, dass er innerhalb kürzester Zeit mit wenigen Codezeilen eine KI-betriebene Modellierung durchführen konnte, die eine neuartige Proteinsequenz hervorbrachte. Diese Errungenschaft zeigt das Potenzial, komplexe biologische Systeme mit alltäglicher Sprache und zugänglicher Technologie zu modellieren.

Die Herausforderung bei der Erstellung von Proteinen liegt in der enormen Komplexität ihrer Struktur. Proteine falten sich in drei- bis vierdimensionalen Formen, die direkt die Funktion und Wechselwirkung bestimmen. Das richtige Aminosäuremuster zu finden, das zu einer gewünschten Funktion führt, ist wie das Lösen eines gigantischen, multidimensionalen Puzzles. Herkömmliche Methoden arbeiteten mit Trial-and-Error-Experimenten im Labor, was sehr zeit- und ressourcenintensiv ist. KI hingegen simuliert in einem digitalen Raum unzählige Varianten und selektiert vielversprechende Kandidaten für spätere Labortests.

Ein bedeutender Fortschritt in diesem Feld ist dabei AlphaFold von DeepMind – eine KI, die präzise Vorhersagen der Proteinstruktur aus der Aminosäuresequenz ermöglicht. Dies erleichtert die darauffolgende Designphase erheblich. Aktuelle Modelle kombinieren diese Strukturvorhersage mit textbasierten Ansätzen, sodass Forscher eine Art „biologischen Dialekt“ nutzen können, um gezielt Proteine mit neuen oder verbesserten Eigenschaften zu entwerfen. Für den Wissenschaftler, der die KI anwies, ein Protein zu schaffen, bedeutete dies, dass die Technologie nicht nur ein Werkzeug, sondern ein kreativer Partner in der Biologie wurde. Die Anwendungen selbst erstrecken sich über zahlreiche Bereiche.

In der Medizin können maßgeschneiderte Proteine als Therapeutika dienen, beispielsweise in der Krebsbehandlung oder Bekämpfung von seltenen genetischen Erkrankungen. Die Industrie profitiert von Enzymen, die Abfallstoffe effizient abbauen oder nachhaltige Produktion ermöglichen. Sogar die Landwirtschaft profitiert durch die Entwicklung widerstandsfähigerer Pflanzenproteine, die besser mit Stressfaktoren wie Trockenheit oder Krankheiten umgehen können. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Zugänglichkeit der Technologie. Während früher die Erstellung eines neuartigen Proteins hochspezialisierte Laborausrüstung und jahrzehntelange Expertise erforderte, ermöglichen es aktuelle KI-Modelle Laien und Forschern gleichermaßen, ihre Vorstellungen durch einfache Spracheingabe in potenzielle Proteinsequenzen umzusetzen.

Dies demokratisiert die Wissenschaft und beschleunigt die Innovationszyklen. Gleichzeitig wirft diese Entwicklung auch ethische und sicherheitstechnische Fragen auf. Wie bei jeder leistungsstarken Technologie besteht die Möglichkeit des Missbrauchs, etwa durch die Erschaffung schädlicher Proteine oder biologischer Waffen. Daher sind klare Regeln, strenge Kontrollen und eine verantwortungsbewusste Nutzung essentiell. Die Forschungsgemeinschaft arbeitet eng zusammen, um Open-Source-Modelle und sicheren Zugang mit angemessenen Einschränkungen zu balancieren.

Die Kombination von KI und Proteindesign steht zudem vor technischen Herausforderungen. Die Korrelation zwischen Sequenz und Funktion ist oft nicht linear, und auch bei erfolgreichen Vorschlägen bleibt die experimentelle Validierung im Labor unerlässlich. KI kann Hypothesen generieren und gezielt mutieren, doch die biologische Realität bringt immer neue Überraschungen mit sich. Dennoch wächst das Vertrauen in diese Methoden zunehmend, da bereits mehrere von KI entworfene Proteine effektive biologische Funktionen in Experimenten gezeigt haben. Die Zukunft sieht vielversprechend aus: Mit fortschreitender Rechenleistung, verbesserten Datensätzen und stetig komplexeren Modellen können wir erwarten, dass die KI-gestützte Proteinerstellung noch präziser, schneller und vielseitiger wird.

Dies führt zu einer tiefgreifenderen Integration zwischen Computermodellierung und experimenteller Biotechnologie, wodurch die Grenzen des Möglichen neu definiert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fähigkeit, KI zur Proteinerstellung zu nutzen, ein Meilenstein in den Lebenswissenschaften ist. Sie eröffnet neue Horizonte, um Biologie auf einer bislang ungeahnten Ebene zu verstehen und zu gestalten. Die Vision, mit wenigen geschriebenen Worten ein funktionales Protein zu erschaffen, wird zunehmend Realität. Während der Prozess noch am Anfang steht, zeigt das Beispiel, wie eine KI binnen kurzer Zeit und mit geringem Aufwand Ergebnisse liefern kann, die zuvor Jahre an Forschung erfordert hätten.

Diese Entwicklung birgt enormes Potenzial – für Wissenschaft, Medizin, Industrie und letztlich für das gesamte menschliche Leben.