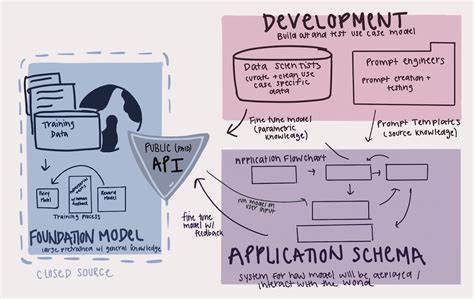

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) gilt als eine der bedeutendsten technologischen Revolutionen unserer Zeit. Während KI große Chancen verspricht, bringt sie auch eine Vielzahl komplexer Herausforderungen mit sich – von Datenschutz über Arbeitsmarktveränderungen bis hin zur ethischen Nutzung. Vor diesem Hintergrund versuchen mehrere US-Bundesstaaten, eigene Regelungen zum Umgang mit KI zu erlassen. Doch aktuell formiert sich eine starke Allianz aus Teilen der Republikanischen Partei (GOP) und führenden Akteuren aus Silicon Valley, die genau solche staatlichen KI-Gesetze verhindern wollen. Ihr Ziel ist es, eine bundesweite Verbotsregelung zu etablieren, die Bundesstaaten für zehn Jahre daran hindert, eigene Vorschriften zur KI einzuführen.

Diese Entwicklung wirft entscheidende Fragen zur Demokratie und Machtverteilung im digitalen Zeitalter auf. Im Zentrum steht ein Änderungsantrag des republikanischen Kongressabgeordneten Brett Guthrie, der in den sogenannten Budgetabstimmungsgesetz (Reconciliation Bill) eingebracht wurde. Dieses Verfahren ermöglicht es der regierenden Partei, kontroverse Maßnahmen mit einfacher Stimmenmehrheit gegen ein Filibuster im Senat zu verabschieden. Guthries Vorschlag sieht vor, dass kein Bundesstaat in den nächsten zehn Jahren KI-Modelle, KI-Systeme oder automatisierte Entscheidungssysteme regulieren darf. Das klingt abstrakt, hat aber weitreichende Konsequenzen für das normative Steuerungsrecht in einem der dynamischsten Technologiebereiche.

Silicon Valley und die GOP wollen hiermit die Innovationsfreiheit der großen Tech-Konzerne wie Google, Meta und OpenAI sicherstellen und vermeidbare Einschränkungen in Bundesstaaten wie Kalifornien verhindern. Auffällig ist auch, dass zeitgleich mit der Einbringung dieses Gesetzes mehrere prominente KI-Unternehmer und Führungskräfte, darunter Sam Altman von OpenAI und Elon Musk, Präsident Trump nach Saudi-Arabien begleiteten, um dort milliardenschwere Geschäfte im KI- und Verteidigungssektor abzuschließen. Diese parallel verlaufenden Ereignisse zeigen nicht nur die engen Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik, sondern auch, wie internationales Kapital und geopolitische Interessen diese Debatte beeinflussen. Die Idee, dass die Bundesstaaten in den USA eigenständig KI regulieren, stößt bei vielen im Silicon Valley und in der republikanischen Führung auf starken Widerstand. Besonders Kalifornien, als Heimat zahlreicher Technologieunternehmen, hat bereits Gesetzentwürfe vorgelegt, die sensible Arbeitsbereiche betreffen.

Etwa Gesetze, die den Einsatz von KI bei Mitarbeiterüberwachung, Einstellungsverfahren oder sonstigen automatisierten Entscheidungen einschränken sollen. Diese Regulierungsvorhaben orientieren sich dabei an dem Schutz der Beschäftigten vor diskriminierenden oder intransparenten Algorithmen und einer stärkeren Kontrolle durch Menschen. Die geplante Bundeseinheit und das Verbot von KI-Landesgesetzen zerstören genau diese Bemühungen. Kritiker bezeichnen den Vorstoß als undemokratisch, da ein Gesetz mit so schwerwiegenden Folgen ohne öffentliche Debatte und weitergehende Anhörungen durchgesetzt werden soll. Zudem sprechen sie von einer konzertierten Lobbying-Kampagne von Tech-Konzernen, die vor allem ihre Profite schützen wollen.

Während der Lobbyismus von Technologieunternehmen nichts Neues ist, wirft die aktuelle Kampagne ein Schlaglicht auf die enge Zusammenarbeit von Silicon Valley, der republikanischen Partei und einigen reaktionären Staatsoberhäuptern im Mittleren Osten, um Regulierung zu verhindern und den globalen Wettbewerb um KI-Dominanz zu forcieren. Der republikanische Kongressabgeordnete Guthrie rechtfertigt das Vorhaben mit der „notwendigen Wettbewerbsfähigkeit“ der USA gegenüber China. Die Angst, im globalen KI-Rennen zurückzufallen, wird als wichtigster Grund angeführt, um staatliche Regulierung auf Bundesebene zu verhindern und föderale Kompetenz zugunsten eines „freien Marktes“ aufzugeben. Die Parallelen zu anderen Politikfeldern wie Klima, Handel und Datenschutz sind offensichtlich: Nationale und internationale Konzerne setzen oft Wachstum und wirtschaftliche Stärke über soziale oder demokratische Verantwortlichkeiten. Dieses Vorgehen steht im klaren Widerspruch zur Realität auf der Bevölkerungsebene, wie Befragungen zeigen.

Die Mehrheit der US-Bürger zeigt sich besorgt über die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze, Privatsphäre und Diskriminierung und unterstützt strengere Regulierungen. Das gilt sowohl für Anhänger der Demokraten als auch der Republikaner. Dass die Interessen der Bevölkerung in der Gesetzgebung zugunsten einer kleinen Tech- und Investorenelite ignoriert werden, verstärkt die Ungleichheit und das Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber den neuen Technologien. In Kalifornien kämpfen Politiker wie Assemblyman Isaac Bryan gegen die Bundesinitiative an vorderster Front. Er hat Gesetze eingebracht, die den Einsatz von KI am Arbeitsplatz transparenter machen sollen, Arbeitnehmer vor algorithmischer Überwachung schützen und den Menschen wieder mehr Kontrolle über automatisierte Entscheidungen geben.

Er sieht es als zentrale Frage der Demokratie an, dass Bundesstaaten das Recht auf selbstständige Regulierung behalten und nicht aus machtpolitischem Kalkül entmachtet werden. Die Stimmung wird immer kritischer, und es ist möglich, dass in Zukunft auch Proteste und andere politische Aktivitäten entstehen, um diese Entwicklung aufzuhalten. Die Konsequenzen eines bundesweiten Verbots sind vielfältig. Unternehmen würden in einem quasi rechtsfreien Raum für regulative Maßnahmen agieren, was die soziale Absicherung schwächt und Manipulation oder Diskriminierung Tür und Tor öffnet. Gleichzeitig würde der regulatorische Flickenteppich, den die bundesstaatliche Vielfalt eigentlich schafft, durch eine starre Zentralisierung ersetzt, die individuelle Bedürfnisse und regionale Unterschiede ignoriert.

Aus technischer Sicht würden Firmen zwar von weniger bürokratischen Hürden profitieren, doch das Innovationsklima könnte leiden, weil die Suche nach verantwortungsvollen Anwendungen und ethischen Standards untergraben wird. Das Interesse der Großindustrie an möglichst wenigen Beschränkungen tangiert auch wesentliche Bereiche wie Arbeitnehmerrechte. KI wird zunehmend im Personalwesen, bei der Produktivität und Überwachung eingesetzt. Die von den Bundesstaaten geplanten Gesetze zielen darauf ab, unfairen, intransparenten oder diskriminierenden Einsätzen einen Riegel vorzuschieben. Die geplante Bundesregelung versperrt diesen Weg.

Die Lobbyarbeit großer Technologieunternehmen, verbunden mit den politischen Zielen der Republikaner, verfolgt das Ziel, den Markt für KI-Produkte nicht durch zusätzliche Maßnahmen einzuschränken. Dazu gehört auch die Unterstützung von Boni und Investitionen in „unregulierte“ Technologien, die zur Automatisierung von Jobs führen und gleichzeitig Kontrollmechanismen für Arbeitgeber schwächen. Die Ungleichheit zwischen dem Einfluss der High-Tech-Elite und der „normalen“ Bevölkerung wächst dadurch weiter. Dies führt zu einer technologischen Oligarchie, die sich mächtige monopolartige Strukturen sichert und Demokratie und soziale Gerechtigkeit schwächt. Denn wenn Gesetze nicht mehr im Dialog mit Bürgern und gewählten Vertretern entstehen, sondern von wenigen Firmen und politischen Allianzen bestimmt werden, tritt die öffentliche Kontrolle in den Hintergrund.

Die internationalen Beziehungen spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Debatte um KI-Regulierung. Die milliardenschweren Deals zwischen amerikanischen KI-Firmen und autoritären Golfstaaten mit schlechten Menschenrechtsbilanzen werfen ethische Fragen auf. Sie zeigen, wie Strategien zur Technologieexportförderung und geopolitischen Einflussnahme trotz anderslautender Versprechen auf offene und demokratische Entwicklung die Oberhand gewinnen. Währenddessen versuchen Interessenvertreter in Washington und Silicon Valley, die demokratische Debatte zu umgehen und sich eine uneingeschränkte Einsatzmöglichkeit für KI zu sichern. Ein weiterer Aspekt ist die Zukunft des föderalen Systems der USA.

Traditionell haben Bundesstaaten in vielen politischen Bereichen eigene Kompetenzen für Gesetze und Regulierungen, wie etwa im Umweltrecht, Arbeitsrecht oder Datenschutz. Diese Vielfalt ermöglicht Innovation auf lokaler Ebene, Experimentierfreude und das Abfedern von Risiken für die Bevölkerung. Werden jedoch solche Rechte zentralisiert oder gar pauschal verboten, reduziert dies das demokratische Spektrum und führt zu gleichförmigen Standards, die nicht überall sinnvoll oder gewünscht sind. Schließlich stellt sich die Frage, wie sich die Debatte um KI-Gesetze langfristig entwickeln wird. Einige Experten erwarten Rechtsstreitigkeiten und Anfechtungen bis vor den Obersten Gerichtshof der USA.

Die Erfolgsaussichten eines bundesweiten Verbots sind ungewiss, zumal solche weitreichenden Eingriffe in die Rechte der Bundesstaaten verfassungsrechtlich umstritten sind. Doch selbst wenn die aktuelle Initiative scheitert, zeigen die Vorgehensweise und Interessen dahinter, wie angespannt die Lage zwischen technologischem Fortschritt, wirtschaftlicher Macht und demokratischer Kontrolle ist. Die politische Dimension verschärft sich durch die Bündelung von Partei, Wirtschaft und internationalen Akteuren, die sich bei der Regulierung der KI als gemeinsame Front verstehen. Für Bürger, Arbeitnehmer und politische Entscheidungsträger bedeutet dies, wachsam zu sein und die demokratischen Prozesse und Grundrechte zu verteidigen. Es wird entscheidend sein, dass Transparenz, öffentliche Debatten und vielfältige Interessenvertretungen gestärkt werden, um eine Balance zwischen Innovation und sozialer Verantwortung, Freiheit und Sicherheit herzustellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hinter dem scheinbar technischen Thema der KI-Gesetzgebung in den USA eine tiefgreifende politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung steht. Silicon Valley, die republikanische Führung und internationale Kapitalinteressen versuchen, die staatliche Regulierung und damit auch demokratische Prozesse auszubremsen, um wirtschaftliche Vorteile zu sichern. Dem gegenüber steht ein wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung von Zivilgesellschaft, Rechtstaatlichkeit und sozialer Gerechtigkeit im Umgang mit KI. Wie sich dieses Spannungsfeld in den nächsten Jahren entwickelt, wird wegweisend für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz – und fundamentalen Fragen unserer Demokratie und Gesellschaft – sein.