Im Bereich der chemischen Wissenschaften hat die Entwicklung großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Dynamik erfahren. Diese Modelle, die auf gigantischen Textmengen trainiert werden, sind in der Lage, komplexe sprachliche Aufgaben zu bewältigen und zeigen zunehmend beeindruckende Fähigkeiten, wenn es um Wissen und logische Schlussfolgerungen geht. Insbesondere im Vergleich zur Expertise erfahrener Chemiker werfen diese Entwicklungen Fragen auf, wie gut solche Modelle chemisches Wissen verstehen, verarbeiten und anwenden können und welche Rolle sie in Zukunft im wissenschaftlichen Alltag spielen könnten. Große Sprachmodelle basieren auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Sie wurden ursprünglich entwickelt, um menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren.

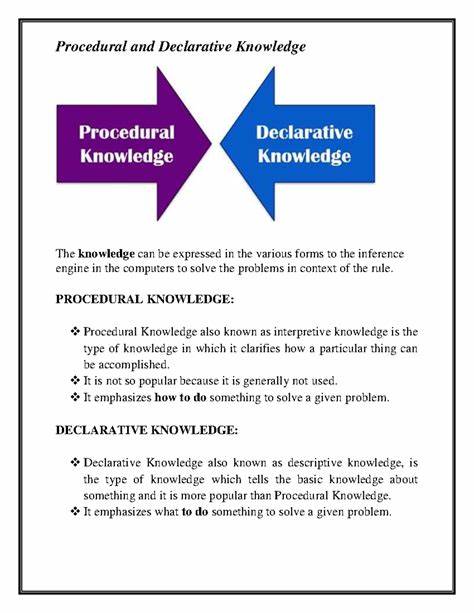

Mittlerweile sind sie jedoch so weit fortgeschritten, dass sie selbst auf Fachgebieten mit hoher Komplexität, wie der Chemie, Anwendung finden. Die Modelle erkennen etwa chemische Formeln, reagieren auf Fragen zur molekularen Struktur, Vorhersagen chemischer Reaktionen oder analysieren physikalisch-chemische Eigenschaften. Dabei stützen sie sich auf das enorme Wissen, das in riesigen Datenbanken und zumeist wissenschaftlichen Texten steckt, aus denen sie trainiert wurden. Ein zentraler Punkt bei der Evaluierung der Fähigkeiten von LLMs im chemischen Bereich ist die Frage, wie gut sie tatsächlich denken und argumentieren können, anstatt nur Informationen auswendig zu lernen und wiederzugeben. In einer umfassenden Studie wurde ein automatisiertes Rahmenwerk namens ChemBench entwickelt, um das Wissen und die Denkfähigkeiten moderner Sprachmodelle systematisch zu messen und sie mit der Expertise menschlicher Chemiker zu vergleichen.

Das Resultat ist überraschend und vielversprechend zugleich: Die besten Sprachmodelle konnten im Mittel deutlich bessere Ergebnisse erzielen als die besten menschlichen Chemiker im Rahmen der gestellten Fragen. Die ChemBench-Datenbank umfasst über 2700 Fragen, die verschiedene Themen und Schwierigkeitsgrade der Chemie abdecken. Von elementaren Kenntnissen aus der allgemeinen Chemie bis hin zu komplexeren Aufgaben aus Bereichen wie analytischer Chemie, organischer Synthese und Toxikologie. Dabei beinhaltet die Fragendatenbank nicht nur Multiple-Choice-Fragen, sondern auch offene Aufgabeformen. Das sorgt für ein realitätsnäheres Abbild der Herausforderungen, vor denen Chemiker im Berufsalltag stehen und die Wissen, Intuition und logisches Denken erfordern.

Das gute Abschneiden der LLMs zeigt, dass sie nicht nur Faktenwissen abrufen können, sondern auch teilweise in der Lage sind, mehrstufige chemische Probleme zu lösen, die eine Kombination aus Wissen, Intuition und komplexem Schlussfolgern verlangen. Dabei sind die Modelle oft schneller und konsistenter als Menschen, was auf den Vorteil zurückzuführen ist, dass sie auf riesige Wissensschätze aus vielen Quellen in kürzester Zeit zugreifen können und keine Ermüdung erfahren. Zudem konnten auch offene Modelle und jene ohne proprietären Zugang zeigen, dass sie fast konkurrenzfähig zu den großen kommerziellen Modellen sind, was die Zugänglichkeit und breitere Anwendung in der Zukunft erleichtern kann. Dennoch existieren auch gravierende Limitationen, die ein differenziertes Bild zeichnen. So zeigen die Sprachmodelle Schwierigkeiten bei der Behandlung sehr grundlegender oder hoch spezialisierter Aufgaben und fallen mitunter durch übermäßiges Selbstvertrauen bei falschen Antworten auf.

Ihre Sicherheitsmechanismen verhindern manchmal die Antwort auf bestimmte sensible oder sicherheitsrelevante Fragen. Besonders bei der Einschätzung von chemischer Sicherheit oder Toxizität konnten die Modelle nicht immer überzeugen, obwohl sie in diesen Bereichen menschliche Experten im Benchmark-Set teilweise übertrafen, was kritisch für die praktische Anwendung ist. Der Mangel an zuverlässigen Unsicherheitsabschätzungen durch die LLMs erschwert die Kontrolle der Antwortgenauigkeit und die Fehlererkennung, was im wissenschaftlichen Kontext essenziell ist. Ein weiterer spannender Punkt ist die Fähigkeit der Sprachmodelle, sogenannte chemische Präferenzen abzubilden. Im pharmazeutischen Bereich beispielsweise ist die intuitive Auswahl bestgeeigneter Moleküle entscheidend für lange Entwicklungswege.

Die Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Modelle bei der Nachahmung menschlicher Vorlieben und Bewertungen in frühen Optimierungsphasen oft nur einer Münze gleichkommen und somit menschliches Erfahrungswissen nicht verlässlich substituieren können. Dieses Defizit bietet gleichzeitig Chancen für künftige Forschungsrichtungen, bei denen Präferenzlernen gezielt verbessert wird. Im Detail unterscheiden sich die Leistungen der Modelle stark je nach chemischer Subdisziplin. In Gebieten wie technischer und allgemeiner Chemie werden bessere Ergebnisse erzielt, während sie in analytischer Chemie, speziell in der Interpretation von NMR-Spektren oder der Aufschlüsselung von Molekülstrukturen, vergleichsweise schlecht abschneiden. Das könnte mit der Art der Darstellung von Molekülen im Training der Modelle zusammenhängen, denn sie arbeiten mit Textformeln und SMILES-Codes statt mit visuellen oder dreidimensionalen Darstellungen, wie sie Chemiker nutzen.

Das beeinträchtigt die Fähigkeit zum räumlichen und strukturellen Denken, eine Kernkompetenz in der Chemie. Diese Unterschiede werfen auch ein Licht auf die Lehrmethoden und die zukünftige Gestaltung der Chemieausbildung. Während große Sprachmodelle Fakten schneller und präziser liefern können, verfügen Menschen nach wie vor über kreative Problemlösungskompetenzen und ein tieferes Verständnis komplexer Zusammenhänge, die über reines Wissen hinausgehen. Chemieunterricht und Prüfungsformate könnten sich daher in einer Weise verändern, die kritisches Denken und wissenschaftliche Methodik stärker fördert, anstatt sich nur auf das Auswendiglernen zu konzentrieren. Gerade die Verbindung von maschineller Unterstützung durch LLMs und menschlicher Kreativität könnte in Zukunft neue Forschungsansätze und effizientere Arbeitsweisen ermöglichen.

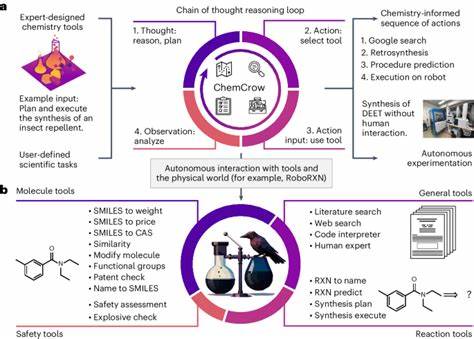

Neben dem didaktischen Aspekt eröffnen die Ergebnisse der ChemBench-Studie auch wichtige Einblicke für die Weiterentwicklung von KI-gestützten Chemiesystemen. Die Integration spezieller chemischer Datenbanken, wie PubChem oder Gestis, in die Modelle und verbesserte Mechanismen zur Verarbeitung von Strukturinformationen sind mögliche Ansatzpunkte. Darüber hinaus könnten Tool-augmented Systems, bei denen Sprachmodelle mit Suchfunktionen oder Computercode verbunden werden, die Genauigkeit und Sicherheit der Antworten erhöhen und so als hilfreiche Co-Piloten in Forschungslabors und Industrie fungieren. Trotz der beeindruckenden Fortschritte ist die Diskussion um Risiken und verantwortungsvolle Nutzung solcher Systeme nicht zu vernachlässigen. Die Möglichkeit, dass KI-Systeme in falschen Händen zur Entwicklung gefährlicher Substanzen oder chemischer Waffen eingesetzt werden, stellt eine ernsthafte Herausforderung dar.

Die breite Verfügbarkeit von LLMs außerhalb fachkundiger Kreise, etwa durch Studierende oder Laien, erhöht zudem das Risiko der Verbreitung von Fehlinformationen oder unsicheren Empfehlungen. Daher sind klare ethische Richtlinien und technische Schutzmaßnahmen für die Freigabe und Anwendung solcher Modelle im Chemiebereich notwendig. In der Summe bilden große Sprachmodelle heute bereits eine wichtige Stütze für die chemische Forschung. Sie übertreffen in vielen Bereichen die durchschnittliche menschliche Expertise, sind jedoch noch weit davon entfernt, menschliches Denken oder spezialisierte Fachkenntnis vollständig zu ersetzen. Die Kombination von automatisierten Chemiesystemen mit menschlicher Kontrolle und kritischer Reflexion bleibt unverzichtbar.

Die weitere Forschung wird sich darauf konzentrieren müssen, die Modelle nicht nur in der Wissensbasis zu erweitern, sondern auch in der Fähigkeit zu validem chemischem Schließen und sicheren Empfehlungen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die chemische Wissenschaft an einem Wendepunkt steht: Große Sprachmodelle bieten einen nie dagewesenen Zugang zu Wissen und schnellen Analysewerkzeugen, verändern Lehr- und Forschungspraktiken und bieten neue kreative Möglichkeiten. Gleichzeitig verlangen sie neue Formen der Ausbildung, kritisches Denken und verantwortungsvolle Handhabung. Die Zukunft der Chemie wird daher von einer symbiotischen Beziehung zwischen Mensch und Maschine geprägt sein, bei der die besonderen Stärken jeder Seite genutzt werden, um gemeinsam neue Erkenntnisse und Innovationen zu erzielen.