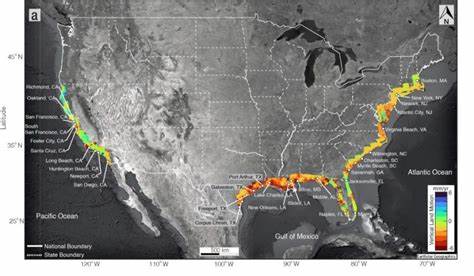

Die Vorstellung, dass nur Küstenstädte vom Absinken bedroht sind, ist überholt. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sämtliche großen Städte in den Vereinigten Staaten, unabhängig von ihrer Lage an der Küste oder im Binnenland, von einer besorgniserregenden Bodenabsenkung betroffen sind. Die Ursachen, Hauptrisikofaktoren und Konsequenzen dieses Phänomens haben erhebliche Auswirkungen auf die Infrastruktur, die Sicherheit der Bevölkerung und die zukünftige Stadtentwicklung. Gleichzeitig zeichnet sich ab, welche Maßnahmen dringend ergriffen werden müssen, um größere Schäden zu verhindern. Das aktuelle Forschungsprojekt, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature Cities, stützt sich auf innovative Satellitendaten, die Vertikalbewegungen des Bodens mit einer Genauigkeit von wenigen Millimetern erkennen.

Die Ergebnisse sind alarmierend: Alle 28 größten US-Städte mit mehr als 600.000 Einwohnern verzeichnen ein mehr oder weniger ausgeprägtes Absinken des Bodens. Besonders stark betroffen sind Städte in Texas, allen voran Houston. Dort sinken manche Stadtgebiete bis zu zehn Millimeter pro Jahr, was sich auf Dauer dramatisch auf Gebäude, Verkehrsinfrastruktur und das städtische Leben auswirkt. Doch warum kommt es zu diesem Absinken? Die Studie weist ausdrücklich auf die intensive Entnahme von Grundwasser als Hauptursache hin.

Grundwasser lagert sich in Porenräumen des Bodens ab, umgibt feine Sedimente und stabilisiert so die Erdoberfläche. Wird dieses Wasser zur Versorgung der Städte entnommen und nicht ausreichend durch natürliche oder künstliche Prozesse aufgefüllt, kollabieren die Zwischenräume. Der Boden setzt sich dadurch ab, die Erdoberfläche sinkt. Dieser Prozess ist nicht auf Staaten mit Küstenzugang beschränkt. Im Gegenteil zeigen Städte wie Dallas, Fort Worth oder sogar das Zentrum von Las Vegas, dass auch Binnenstädte unter der gleichen Problematik leiden.

Hinzu kommen lokale Besonderheiten wie die Förderung von Öl und Gas, die in Texas die Absenkung zusätzlich verstärkt. In New York könnte das enorme Gewicht der Millionen von Gebäuden die Bodenstruktur belasten. In Miami beeinträchtigt der Bau neuer Gebäude die unterirdischen Schichten. All diese Faktoren führen dazu, dass sich gefährliche Spannungen in der Infrastruktur entwickeln. Diese Entwicklung wird durch den Klimawandel weiter verschärft.

Längere Dürreperioden verringern die natürliche Auffüllung der Grundwasserreserven und erhöhen so das Risiko der Bodenabsenkung. Dies trifft insbesondere Gebiete mit wachsender Bevölkerung und steigendem Wasserverbrauch. Wenn es so weitergeht, könnten sogar lebenswichtige Versorgungsleitungen, Straßen und Bauwerke Schäden erleiden, die über ihre Belastungsgrenzen hinausgehen. Die Konsequenzen sind mannigfaltig und haben eine enorme Tragweite. Die Absenkung des Bodens kann zu Rissen in Fundamenten führen, den Straßenbelag beschädigen und das Risiko von Überflutungen erhöhen, vor allem in tiefer gelegenen oder ehemals sumpfigen Stadtteilen.

Gleichzeitig droht die Verschiebung von Erdbahnen, Kanalisationssystemen und Stromleitungen, was die Versorgungssicherheit gefährdet. Städtische Infrastruktur ist häufig auf eine stabile Bodenlage ausgelegt – wenn diese nicht mehr gewährleistet ist, droht ein teurer Sanierungsbedarf. Doch die Situation ist nicht hoffnungslos. Die Wissenschaft liefert inzwischen Ansätze, wie dieser Problematik begegnet werden kann. Zum einen sind bauliche Maßnahmen möglich, bei denen Land durch kontrolliertes Aufschütten und Anheben stabilisiert wird.

Auch die Erhaltung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten bietet natürliche Pufferräume für Grundwasser und kann das Absinken verringern. Darüber hinaus sind effiziente Wasserbewirtschaftungssysteme entscheidend, die den Wasserverbrauch verringern und dafür sorgen, dass Grundwasserreserven nachhaltig bewirtschaftet werden. Darüber hinaus bieten stadtplanerische und gesetzliche Maßnahmen Möglichkeiten, die Risiken zu minimieren. Bauvorschriften könnten an die neuen Bodenverhältnisse angepasst werden, um die Widerstandsfähigkeit von Bauten gegen Bodenabsenkung zu erhöhen. Zudem sind Monitoring-Systeme, die bodenbewegungen kontinuierlich erfassen, wichtig, um frühzeitig auf kritische Veränderungen reagieren zu können.

Indem Städte diese Gefahr als eigenständigen Faktor in ihre Entwicklungs- und Klimaschutzstrategien integrieren, lässt sich die Widerstandskraft urbaner Räume langfristig sichern. Die Herausforderung ist groß, denn die Bodenabsenkung betrifft Millionen von Menschen in den USA. Angesichts des Wachstums von Städten und der steigenden Wasserentnahme ist eine rasche Reaktion notwendig. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und städtischer Verwaltung ist entscheidend, um umfassende Lösungen zu entwickeln. Digitale Technologien wie Satellitenmessungen und Bodensensoren liefern dabei wichtige Datenbasis für fundierte Entscheidungen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Bodenabsenkung kein isoliertes Problem einzelner Regionen ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die alle großen US-Metropolen betrifft. Die Bewusstmachung dieses Themas unter der Bevölkerung, die Förderung nachhaltiger Wassernutzung und der Ausbau von Anpassungsstrategien sind essenziell. Nur so lässt sich verhindern, dass Städte im wahrsten Sinne des Wortes „absinken“ und dadurch Lebensqualität und Sicherheit gefährdet werden. In der Zukunft wird nachhaltiges Wassermanagement, kluge Stadtplanung und innovative Bautechnologien die Schlüsselrolle übernehmen. Die umfassende Analyse aktueller Satellitendaten bietet eine nie dagewesene Gelegenheit, die Dynamik des Bodenabsinkens genau zu verstehen und frühzeitig gegenzusteuern.

Das Wissen um dieses Phänomen zwingt zu einem Umdenken: Städte müssen sich darauf einstellen, zunehmend mit dem Risiko von Bodenabsenkungen zu leben und konsequent Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen, Infrastruktur und Lebensräume zu schützen.