Bitcoin ist seit seiner Einführung im Jahr 2009 zum Synonym für digitale Knappheit und dezentrale Währung geworden. Ein wesentlicher Bestandteil seines Erfolgs liegt in der harten Begrenzung der maximalen Menge auf 21 Millionen Bitcoin. Dieses Limit macht Bitcoin zu einer seltenen Ressource und prägt seine Wahrnehmung als „digitales Gold“. Doch angesichts fortschreitender Technologien, insbesondere der Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer, sowie wachsender Anforderungen an Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken, steht diese feste Obergrenze vor einer ernsthaften Bewährungsprobe. Das QRAMP-Protokoll, vorgeschlagen vom Bitcoin-Entwickler Agustin Cruz im Jahr 2025, gilt als potenzielle Antwort auf diese Herausforderungen.

Es verspricht den Schutz des 21-Millionen-Limits und die Erweiterung der Bitcoin-Nutzbarkeit, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Token-Menge einzugehen. Doch wie funktioniert dieses Protokoll genau, und welchen Einfluss könnte es auf die Zukunft von Bitcoin haben? Im Kern adressiert QRAMP zwei zentrale Sorgen, die Bitcoin in den kommenden Jahren stark beeinträchtigen könnten. Erstens die Bedrohung durch Quantencomputer, die klassische Kryptographie brechen könnten. Bitcoin basiert aktuell auf der Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), dessen Schutzmechanismen durch die Rechenleistung von Quantenmaschinen in Frage gestellt werden könnten. Besonders gefährdet sind dabei Wallets, deren öffentliche Schlüssel bereits auf der Blockchain sichtbar sind.

Dadurch könnte ein Angreifer theoretisch private Schlüssel ableiten und die Kontrolle über Bitcoins übernehmen. Der zweite Faktor ist die starke Nachfrage nach interoperablen Bitcoin-Darstellungen in anderen Blockchain-Netzwerken, um dezentrale Finanzdienstleistungen oder Cross-Chain-Transaktionen zu ermöglichen. Bisherige Lösungen wie Wrapped Bitcoin (WBTC) setzen dabei auf Verwahrer, die echter Bitcoin-Bestände halten und tokenisierte Versionen ausgeben. Das bringt jedoch zentrale Risiken mit sich und könnte die Knappheit verklären und manipulieren. QRAMP verfolgt einen anderen Ansatz.

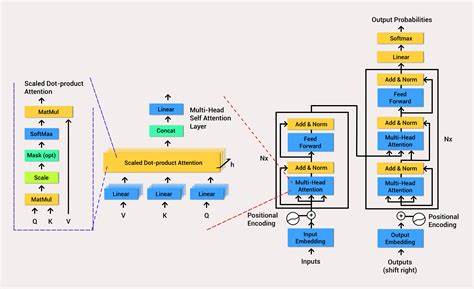

Es basiert auf dem Prinzip der „cryptographic attestations“, also kryptographisch verifizierbaren Nachweisen, die aus der Bitcoin-Blockchain stammen. Anstatt Bitcoin zu verwahren oder neu zu prägen, bildet QRAMP eine verifizierbare Spiegelung der bestehenden Bitcoin-Bestände auf externen Blockchains ab. Man kann sich das wie ein holografisches Abbild vorstellen: Die synthetischen Bitcoin sind zwar auf anderen Chains sichtbar und nutzbar, verfallen aber nie von ihrem echten Standort im Bitcoin-Hauptnetz. Dies ermöglicht die Sicherheit und Unveränderlichkeit der ursprünglichen Bitcoin-Menge, ohne dabei auf zentralisierte Verwahrung angewiesen zu sein. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von QRAMP ist die Einbindung fortschrittlicher Zero-Knowledge-Beweise (ZK-Proofs), etwa SNARKs.

Diese ermöglichen es, Besitz- und Authenticitätsnachweise zu führen, ohne dabei private Informationen offenbaren zu müssen. Das schafft die Basis für synthetische Bitcoin, die auf Layer-2-Lösungen, alternativen Layer-1-Blockchains oder sogar auf zukünftigen post-quantenbasierten Ketten genutzt werden können, während sie weiterhin fest im Bitcoin-Grundprotokoll verankert bleiben. Warum rückt das Thema synthetische Bitcoin gerade jetzt in den Fokus? Die Antwort liegt vor allem in der Fortschrittlichkeit der Quantencomputing-Forschung. Aktuelle Algorithmen wie Shor’s Algorithmus könnten künftig in der Lage sein, Private Keys aus öffentlich sichtbaren Schlüsseln abzuleiten. Experten, darunter das US-Nationale Institut für Standards und Technologie (NIST), schätzen, dass leistungsfähige Quantencomputer innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre einsatzbereit sein könnten.

Finanzinstitutionen wie BlackRock warnen bereits explizit vor den Auswirkungen von Quantenrisiken auf Bitcoin-Investitionen. In seiner Architektur unterstützt QRAMP eine geordnete Migration von Bitcoin-UTXOs aus unsicheren, älteren Adressen hin zu neuen, quantensicheren Adressen. Dies geschieht durch einen kontrollierten „Burn-and-Replace“-Mechanismus: Nutzer senden ihre Bitcoins von gefährdeten Adressen zu sogenannten „Quantum Burn“-Adressen, wodurch diese Coins unspendbar gemacht werden. Im Gegenzug erhalten sie identische Beträge in Form von neuen, quantensicheren Bitcoin, die auf kryptographischen Algorithmen wie lattice-basierter oder hash-basierter Signaturtechnologie basieren. Dies gewährleistet, dass die Ausgabe neuer Coins genau der Menge der gebrannten Coins entspricht – ein unverrückbares Grundprinzip, das die Inflation ausschließt.

Der Übergang zu einer QRAMP-basierten Infrastruktur erfordert eine Grundsatzänderung im Bitcoin-Netzwerk, denn es setzt eine Hard Fork voraus. Das bedeutet, dass Miner, Entwickler und Nutzer gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, was historisch gesehen eine große Herausforderung darstellt. Zudem müssen Nutzer aktiv teilnehmen, um ihre Bitcoin zu migrieren. Wird eine Wallet nach Ablauf der Migrationsfrist nicht konvertiert, sind die darin befindlichen Bitcoins dauerhaft blockiert – um so den Schutz vor Schatzungen durch Quantencomputer zu gewährleisten. Diese erzwingende Maßnahme unterstreicht den Ernst, mit dem QRAMP dem quantenbedingten Sicherheitsrisiko begegnet.

Im Vergleich zu anderen Blockchain-Projekten zeichnet sich QRAMP durch die Verpflichtung eines zentral gesteuerten Migrationsprozesses aus. Während beispielsweise Ethereum und Solana erforschen und testweise quantensichere Wallets mit verschiedenen post-quantenbasierten Signatursystemen bereitstellen, findet dort bisher noch kein verpflichtender Protokollwechsel statt. Projekte wie das Quantum Resistant Ledger (QRL) hingegen wurden von Grund auf mit integriertem quantensicheren Design lanciert, sind aber nicht mit der Bitcoin-Infrastruktur kompatibel, die inzwischen zu einem globalen De-facto-Standard avanciert ist. Das QRAMP-Protokoll stellt insofern eine Brücke zwischen Bewahrung der Bitcoin-Prinzipien und dem Fortschritt in der Kryptographie dar. Es versucht, den intrinsischen Wert, gestützt auf Knappheit und Dezentralität, zu sichern und gleichzeitig die Nutzbarkeit und Zukunftsfähigkeit von Bitcoin zu garantieren.

Ein weiterer Vorteil ist, dass QRAMP durch seine nicht-kustodiale Natur die Risiken zentralisierter Verwahrer eliminiert und die Nutzerhoheit bewahrt. Nachhaltig betrachtet sind die Auswirkungen von QRAMP auf den Bitcoin-Markt vielschichtig. Einerseits könnten synthetische Bitcoin die Liquidität in Cross-Chain-DeFi-Anwendungen fördern, was neue Investitions- und Absicherungsmöglichkeiten schafft. Andererseits erfordert das hohe Maß an Nutzeraufmerksamkeit und technisches Verständnis eine umfassende Aufklärungskampagne, damit keine Bitcoins aufgrund von Nicht-Teilnahme verloren gehen. Die Nutzerakzeptanz und das harmonische Zusammenwirken der Community sind entscheidend, damit der Umstieg gelingt ohne das Vertrauen in das Bitcoin-Ökosystem zu gefährden.

Ob QRAMP der finale Lösungsweg für die Sicherheit und Weiterentwicklung von Bitcoin sein wird, hängt auch von der Dynamik in der Blockchain- und Sicherheitsforschung ab. Dennoch sendet die Einführung dieses Konzepts ein starkes Signal: Bitcoin nimmt die Herausforderung der Quantenzeit ernst und sucht proaktiv nach Wegen, um seinen Leuchtturm-Status als digitales Wertaufbewahrungsmittel zu erhalten und auszubauen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das Protokoll genug Rückhalt findet und wie schnell die Community kollektive Maßnahmen zum Schutz der knappen wertvollen Ressource ergreift. In jedem Fall markiert QRAMP einen wichtigen Schritt in der technologischen Evolution von Bitcoin. Die Gründeridee der begrenzten, unbeeinflussbaren Geldmenge steht weiterhin im Zentrum, wird aber durch eine innovative, zukunftssichere technische Basis ergänzt, die auch in einer Welt mit noch ungeahnten kryptographischen Herausforderungen Bestand hat.

Das Zusammenspiel aus quantum-resistenten Algorithmen, nicht-kustodialen Spiegelungen und einem verpflichtenden Migrationsprozess macht QRAMP zu einer zukunftsweisenden Vision, die das 21-Millionen-Bitcoin-Limit nicht nur bewahrt, sondern auch zur Grundlage moderner, vernetzter Finanzökosysteme macht.