In der Welt der Molekularbiologie und biochemischen Forschung ist die Western Blot-Technik seit Jahrzehnten ein weitverbreitetes Verfahren, um Proteine in komplexen Proben nachzuweisen und zu quantifizieren. Trotz ihrer Popularität und scheinbaren Nützlichkeit ist Western Blotting jedoch eine Methode, die zahlreiche Probleme mit sich bringt und mittlerweile als eine der unzuverlässigsten und fehleranfälligsten Techniken gilt. Während die Technik ursprünglich als ein revolutionäres Werkzeug für die Proteinanalytik gefeiert wurde, hat die wissenschaftliche Gemeinschaft zunehmend mit den Schwächen und Fallstricken zu kämpfen, die diese Methode mit sich bringt. Die Debatte, ob Western Blotting in der Forschung endlich Geschichte sein sollte, gewinnt stetig an Bedeutung. Doch was steckt hinter der Kritik, die immer lauter wird? Warum ruft diese Technik immer wieder Rücknahmen von wissenschaftlichen Studien hervor und warum überdenken Forscher heute Alternativen? Ein genauerer Blick offenbart sowohl technische als auch systemische Probleme, die den Einsatz der Western Blot-Technik zunehmend fragwürdig machen.

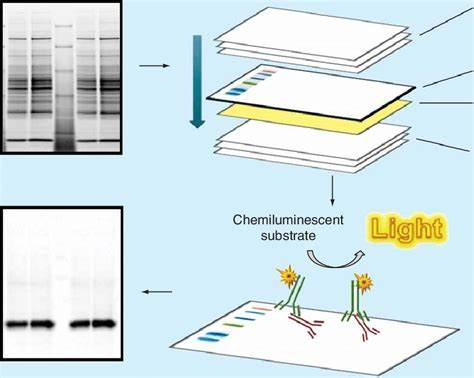

Die Funktionsweise von Western Blots an sich ist recht simpel beschrieben, doch in der Praxis gestaltet sich das Verfahren oft als unvorhersehbar und anfällig für Fehler. Zunächst werden Proteine innerhalb einer Probe in einem Polyacrylamidgel mithilfe von elektrischer Spannung aufgetrennt. Anschließend werden sie auf eine Membran transferiert, die dann mit spezifischen Antikörpern behandelt wird, um das gewünschte Protein sichtbar zu machen. Dabei ist die Technik äußerst empfindlich gegenüber einer Vielzahl von Variablen: Der pH-Wert, die Qualität und Spezifität der verwendeten Antikörper, selbst kleine Unebenheiten oder Luftblasen auf der Membran können zu Artefakten führen, welche fälschlicherweise als Proteinbanden interpretiert werden können. Doch die Tücke steckt vor allem im Detail.

Gerade weil die Technik vergleichsweise einfach durchzuführen ist und dennoch erhebliche Fehlerquellen aufweist, wächst der Druck auf Wissenschaftler, perfekte Ergebnisse zu liefern. Denn in einem Forschungsumfeld, das quantitative und kristallklare Daten fordert, führen unsaubere oder unvollständige Blot-Ergebnisse oft zur Ablehnung von Manuskripten bei Fachzeitschriften. Dies erzeugt einen gefährlichen Teufelskreis: Wissenschaftler sind häufig dazu verleitet, ihre Bilder zu bearbeiten oder kleinere Fehler mit Bildbearbeitungsprogrammen zu kaschieren. Dieses practice of "Photoshopping" von Western-Blots hat leider schon zu zahlreichen wissenschaftlichen Rücknahmen von Artikeln geführt und hat das Vertrauen in die Methode weiter erschüttert. Ein weiteres zentrales Problem ist die Abhängigkeit von den verwendeten Antikörpern, deren Qualität maßgeblich den Erfolg einer Western Blot-Analyse bestimmt.

Viele akademische Forschungslabore verlassen sich auf Herstellerangaben und validieren Antikörper nicht eigenständig. Dabei können Antikörper unspezifisch binden oder sogar komplett falsche Ergebnisse produzieren, ohne dass dies auf Anhieb erkannt wird. Diese und andere Fehlerquellen führen dazu, dass die Ergebnisse aus Western Blots oft ein Spiegelbild von Zufälligkeiten oder technischen Unzulänglichkeiten sind, statt zuverlässige wissenschaftliche Daten abzuliefern. Zudem ist die Quantifizierung der Proteinmengen auf Western Blots alles andere als linear und reproduzierbar. Hintergrundartefakte, ungleichmäßige Färbungen und schwierige Standardisierung erschweren es, eindeutige und vergleichbare Daten zu generieren.

Auch der enorme Zeitaufwand und die benötigten kostenintensiven Materialien erhöhen den Druck, das bestmögliche Resultat in wenigen Anläufen zu erzielen. Durch die wachsenden Anforderungen und höheren Qualitätsstandards sind die Anforderungen an Western Blots im Laufe der Jahre stetig gestiegen. Früher dauerte das Experiment mehrere Tage, heute nehmen komplizierte Protokolle und zusätzliche Kontrollen noch mehr wertvolle Zeit in Anspruch. Die Kombination aus hohem Aufwand, unsicherer Resultatqualität und dem wissenschaftlichen Druck führt zu Frustration und Fehlverhalten unter Wissenschaftlern. Es zeigt sich klar, dass in Zeiten, in denen wissenschaftliche Transparenz und Reproduzierbarkeit immer wichtiger werden, Western Blotting als Methode nicht mehr zeitgemäß ist und seinen Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

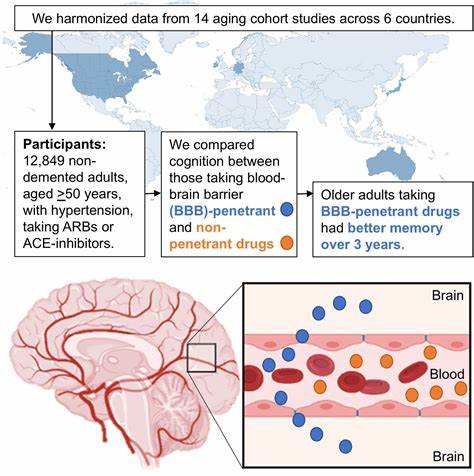

Dies hat sogar dazu geführt, dass manche Forscherteams die Methode komplett meiden und stattdessen auf ELISA-Verfahren setzen. ELISA bietet zwar andere Herausforderungen und ist mitunter sehr kostenintensiv, doch die Resultate gelten als reproduzierbarer und werden von Fachzeitschriften oft ohne die aufwendigen Zusatzkontrollen akzeptiert, die bei Western Blots notwendig wären. Allerdings ist auch ELISA nicht die perfekte Lösung, weshalb ein Blick auf innovative Technologien und moderne Methoden nötig ist, um die Proteinforschung zukunftssicher zu gestalten. Die vielversprechendste Alternative zu Western Blots ist die Proteinquantifizierung mittels Massenspektrometrie. Diese Technologie erlaubt es, Proteine mit erheblich höherer Spezifität und Reproduzierbarkeit nachzuweisen und zu quantifizieren.

Statt auf Antikörper angewiesen zu sein, erfolgt die Identifikation durch Analyse von Peptidfragmenten spezifischer Sequenzen. Proteinanalyse mit Massenspektrometrie kann sehr genau und sensibel sein, ist damit sogar ELISA in vielerlei Hinsicht überlegen. Trotzdem bleibt die Anschaffung und der Betrieb solcher Geräte teuer und technisch anspruchsvoll. Die Geräte benötigen speziell geschultes Personal und sind anfällig für Störungen, was die tägliche Anwendung in vielen Laboren erschwert. Dennoch ist eine deutliche Entwicklung erkennbar, bei der die Massenspektrometrie als das Verfahren der Zukunft für die Proteomforschung gilt.

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass diese Methode eine deutlich größere Verbreitung erfährt und gewissermaßen den Western Blot ablösen wird, sofern die Herausforderungen bei Kosten und Handhabung erfolgreich gemeistert werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass das weitverbreitete Western Blotting seine Berechtigung in der Vergangenheit hatte, heute jedoch den Anforderungen der wissenschaftlichen Qualitätsstandards nicht mehr gerecht wird. Die vielen technischen Fehlerquellen, die Abhängigkeit von Antikörpern, die schwierige Quantifizierung und der immense zeitliche Aufwand führen zu fragwürdigen Daten und können auch ethische Probleme im wissenschaftlichen Diskurs erzeugen. Die zunehmende Zahl an Publikationsrücknahmen wegen manipulierten oder fehlerhaften Western Blots mahnt die Forschungsgemeinschaft eindringlich, zukünftig verlässlichere und transparentere Methoden zu etablieren. Die Massenspektrometrie eröffnet hier neue Perspektiven, während auch andere moderne Technologien wie quantitative PCR-basierte Methoden oder multiplexbasierte Assays eine wichtige Rolle spielen.

Der Abschied von Western Blots mag schmerzhaft sein, doch für den Fortschritt und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft ist es ein notwendiger Schritt. Nur durch die konsequente Weiterentwicklung und Anpassung der Methodik kann die Biowissenschaft sicherstellen, dass Forschungsbefunde zuverlässig und reproduzierbar sind und die Basis für innovative Therapien, Diagnosen und wissenschaftliches Verständnis bilden.