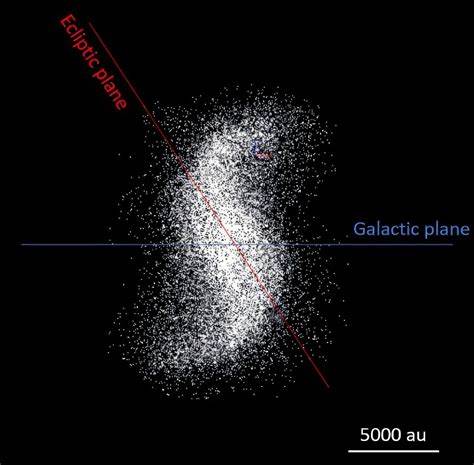

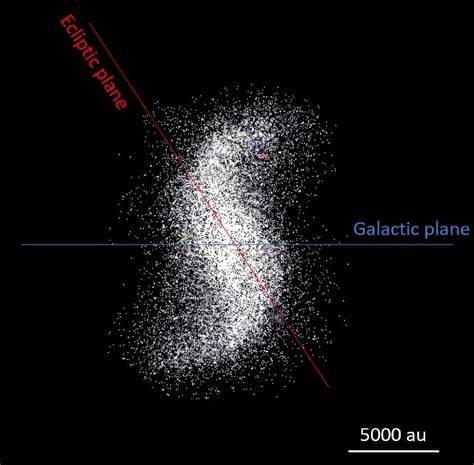

Die Oortsche Wolke ist eines der mysteriösesten und fernsten Objekte unseres Sonnensystems. Als eine hypothetische, kugelförmige Ansammlung von Eiskörpern und Kometen dient sie als eine Art Reservoir für langperiodische Kometen und markiert den äußeren Rand des gravitativen Einflussbereichs unserer Sonne. Während die zentrale Vorstellung der Oortschen Wolke bereits faszinierend genug ist, werfen neue Entdeckungen, wie die Spiralstruktur in ihrem inneren Bereich, ein vollkommen neues Licht auf das Verständnis dieser kosmischen Region. Die innere Oortsche Wolke, oft auch als Hills-Cloud bezeichnet, liegt näher an der Sonne als die äußere Oortsche Wolke und zeichnet sich durch eine dichtere Ansammlung von Kometen und kleinen eisigen Körpern aus. Diese Region gilt als eine Zwischenzone zwischen dem Kuipergürtel und der äußeren Oortschen Wolke.

Bis vor kurzem nahm man an, dass diese Zone relativ homogen sei, jedoch haben astronomische Simulationen und Beobachtungen neue Hinweise auf eine überraschende Spiralstruktur geliefert, die sowohl dynamische als auch entstehungsgeschichtliche Fragen aufwirft. Die sichtbar werdende Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ist ein Ergebnis komplexer gravitativer Wechselwirkungen zwischen der Sonne, dem galaktischen Umfeld und anderen infrage kommenden Objekten innerhalb des Sonnensystems. Dabei spielen auch nahe Vorbeiflüge von Sternen und die gravitativen Einflüsse der Galaxie eine entscheidende Rolle. Diese Kräfte können das Gleichgewicht der kleinen Körper in der Oortschen Wolke stören, wodurch sich Strukturen wie Spiralarme bilden können, die sich über lange Zeiträume erhalten. Eine der zentralen Theorien hinter der Entstehung dieser Spiralstruktur ist die sogenannte galaktische Gezeitenwirkung.

Unsere Sonne bewegt sich durch die Milchstraße und unterliegt dabei unterschiedlichen gravitativen Einflüssen durch benachbarte Sterne und die galaktische Scheibe. Diese Einflüsse wirken sich besonders auf die schwach an die Sonne gebundenen Objekte in der Oortschen Wolke aus. Die Resultate sind Anordnungen von kleinen Körpern, die sich spiralähnlich bündeln und so eine Spiralstruktur formen können. Neben den galaktischen Gezeiten tragen auch nahe Vorbeiflüge an Sternen zu der Bildung dieser Spiralmuster bei. Solche Sternbegegnungen sind zwar selten, aber wenn sie auftreten, können sie die Bahnen der Oort-Körper signifikant verändern und dabei lokal konzentrierte Strukturen erzeugen.

Solche gravitativen Impulse können Gesteins- und Eiskörper bündeln und damit eine sich über dutzende Millionen Kilometer erstreckende Spiralform entstehen lassen. Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur hat weiterreichende Bedeutung. Zum einen ermöglicht sie ein besseres Verständnis der Herkunft langperiodischer Kometen, die oft aus dieser Region stammen. Die Spiralstruktur kann Aufschluss darüber geben, warum einige Kometenbahnen sich in bestimmter Weise entwickeln und warum manche Kometen vermehrt in das innere Sonnensystem eintreten. Zum anderen bietet diese Entdeckung wichtige Hinweise auf die frühere Entwicklung des Sonnensystems.

Die Anordnung und Dynamik der kleinen Körper in der inneren Oortschen Wolke spiegeln möglicherweise die ursprünglichen Bedingungen während der Entstehung unseres planetary Systems wider. Durch die Untersuchung dieser Spiralmuster können Wissenschaftler Rückschlüsse ziehen, wie sich das Sonnensystem durch gravitative Einflüsse und Umweltbedingungen im galaktischen Maßstab weiterentwickelt hat. Technologische Fortschritte bei der Himmelsüberwachung und bei hochauflösenden Simulationen haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Struktur sichtbar zu machen. Weltraumteleskope und bodengestützte Observatorien erkennen zunehmend kleinste Bewegungen und Veränderungen in den äußeren Regionen des Sonnensystems, während Computerberechnungen ermöglichen, komplexe Dynamiken über Milliarden von Jahren zu modellieren. Darüber hinaus könnte die Erkenntnis über eine Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke auch für zukünftige Raumfahrtmissionen relevant sein.

Das Verständnis der Verteilung von Kometen und anderen potenziell interessanten Himmelskörpern kann dabei helfen, Ziele für Erforschungsmissionen zu identifizieren. Kometen gelten als wertvolle Träger von Urmaterie aus den Anfängen des Sonnensystems und könnten bei zukünftigen Missionen detailliert untersucht werden. Insgesamt eröffnet die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke spannende neue Forschungsfelder und liefert wichtige Erkenntnisse über die Dynamik der äußeren Regionen unseres Heimatkosmos. Sie zeigt, dass unser Sonnensystem noch immer viele Geheimnisse birgt, die erst mit fortgeschrittenen Technologien und kreativen Forschungsansätzen entschlüsselt werden können. Diese faszinierende Struktur verdeutlicht, wie tief verwoben unser Sonnensystem mit seiner galaktischen Umgebung ist.

Gravitative Wechselwirkungen, kosmische Begegnungen und die Bewegung der Sonne durch die Milchstraße formen nicht nur die inneren Planeten und ihre Bahnen, sondern beeinflussen auch die entferntesten und am wenigsten erforschten Zonen wie die Oortsche Wolke. Die nächste Herausforderung wird sein, die Spiralstruktur detaillierter zu kartieren und ihre Auswirkungen auf Kometen und andere kleine Körper besser zu verstehen. Dazu sind präzisere Beobachtungen sowie verfeinerte Simulationen notwendig. Auch die Entwicklung neuer Technologien zur Erfassung von Objekten in den äußersten Bereichen des Sonnensystems könnte entscheidend sein. Durch das tiefere Verständnis der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur erweitern sich auch unsere Vorstellungen über die Entstehung und Entwicklung nicht nur des Sonnensystems, sondern von Planetensystemen im Allgemeinen.

Die Wechselwirkungen von kleinen Körpern, galaktischen Kräften und Sternbegegnungen spielen eine fundamentale Rolle und sind Teil einer größeren kosmischen Geschichte, die weit über unsere Erde hinausreicht. Somit bleibt die Erforschung der Oortschen Wolke ein zentraler Bestandteil der modernen Astronomie und Astrophysik. Die Spiralstruktur symbolisiert gleichzeitig die Komplexität und Schönheit unseres Universums, das trotz zunehmenden Wissens immer wieder neue Überraschungen bereithält und uns zum Staunen bringt.