Das Fehlen von Vätern innerhalb von Familien hat tiefgreifende Auswirkungen auf Kinder und die gesamte Gesellschaft. Während der Einfluss der Mutter traditionell im Fokus stand, zeigt sich zunehmend, dass die Abwesenheit des Vaters eine Form von Vernachlässigung darstellt, die kaum ausreichend thematisiert wird. In vielen Familien ist der Vater nicht nur physisch, sondern oft auch emotional unzugänglich. Diese Entwicklung birgt weitreichende soziale Konsequenzen und gefährdet die Zukunft ganzer Generationen. Die Familie gilt gemeinhin als Mikrokosmos der Gesellschaft.

Starke, stabile Familien tragen entscheidend zur gesellschaftlichen Prosperität bei, während funktional eingeschränkte Familien soziale Probleme begünstigen. Gerade in der heutigen Zeit erleben wir eine wachsende Schwächung der familialen Einheit: Ein großer Teil der Kinder wächst ohne einen präsenten und engagierten Vater auf. Statistiken zeigen, dass rund 40 Prozent der Kinder unverheirateter Mütter geboren werden und über die Hälfte der Ehen in Scheidung enden – häufig erhält die Mutter das alleinige Sorgerecht. Selbst wenn Väter physisch anwesend sind, fehlt es häufig an echter emotionaler Bindung. Väter entfalten eine einzigartige Rolle in der kindlichen Entwicklung.

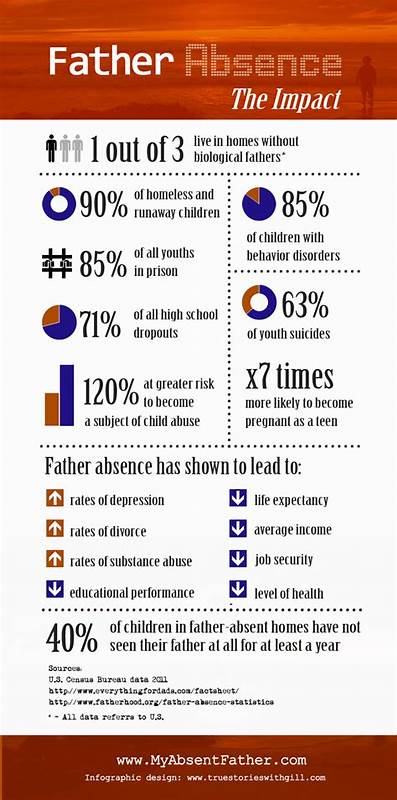

Während Mütter in ihrer Erziehungsrolle überwiegend Geborgenheit, Fürsorge und emotionale Sicherheit bieten, sind Väter oft Impulsgeber für eigenständiges Handeln, Grenzerfahrungen und die Entwicklung von Autonomie. Die biologischen und psychologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen spiegeln sich gerade in diesen komplementären Erziehungsstilen wider. Die gleichzeitige Befriedigung von Bedürfnissen nach Nähe und Unabhängigkeit, nach Sicherheit und Herausforderung, ist essenziell für eine gesunde Psyche. Forschungen namhafter Soziologen und Psychologen – unter anderem jene von David Papineau – belegen eindrucksvoll, dass beide elterlichen Rollen unverzichtbar sind. Vaterlos aufwachsende Kinder weisen ein erhöhtes Risiko für emotionale Störungen, Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitliche Probleme auf.

Bereits in der Schule sind diese Kinder statistisch häufig weniger erfolgreich, neigen stärker zu sozialem Fehlverhalten und tragen eine höhere Wahrscheinlichkeit für problematische Beziehungen im Erwachsenenalter. Das Fehlen eines biologischen Vaters kann selbst durch die Präsenz eines Stiefvaters nicht kompensiert werden. Im Gegenteil zeigen Studien, dass Stiefväterschaft häufig zusätzliche Schwierigkeiten mit sich bringt. Weil genetische Bindungen fehlen, investieren Stiefväter oft weniger Energie und Aufmerksamkeit in die Entwicklung der Kinder und empfinden diese mitunter sogar als Konkurrenten um die Aufmerksamkeit der Mutter. Die Qualität der elterlichen Beziehung beeinflusst somit maßgeblich das Wohlbefinden und die soziale Entwicklung der Kinder.

Auch die geschlechtsspezifischen Folgen sind alarmierend. Mädchen ohne Vater im häuslichen Umfeld haben eine stärkere Tendenz, selbst junge Mütter zu werden. Jungen wiederum zeigen eine höhere Neigung zu delinquentem Verhalten und psychischen Erkrankungen. Das gesellschaftliche Gesamtrisiko wird dadurch massiv erhöht und schafft einen Teufelskreis, in dem soziale Disfunktion erneut entstehen kann. Der Rückgang der Vaterpräsenz lässt sich nicht losgelöst von gesellschaftlichen Veränderungen betrachten.

Die Institution der Ehe hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Ursprünglich war sie eine soziale und wirtschaftliche Verbindung zum Wohle der Kinder geschaffen worden, heute wird sie oft auf persönliche Erfüllung und partnerschaftliches Glück reduziert. Das Loslösen von traditionellen Ehe- und Familienstrukturen, begleitet von hohen Scheidungsraten und einer Normierung des Single-Lebens, hat zur Folge, dass Männer ihre Vaterschaft weniger ernst nehmen oder gar aufgeben. Die so genannte sexuelle Revolution der 1960er Jahre spielte dabei eine zentrale Rolle. Unter dem Deckmantel von sexueller Freiheit wurde eine Kultur gefördert, die Monogamie und langfristige Bindungen in Frage stellt.

Intellektuelle wie Wilhelm Reich und Herbert Marcuse propagierten sexuelle Befreiung als Katalysator für gesellschaftlichen Wandel, doch die Folgen erwiesen sich unter anderem in einer Dekonstruktion der familiären Fürsorge und einem Auseinanderbrechen traditioneller Elternschaft. Die normativen Sicherheiten sind damit geschwächt worden, die zuvor Männer wie Frauen gleichermaßen dazu verpflichteten, Verantwortung im Rahmen der Ehe zu übernehmen. In der gegenwärtigen Gesellschaft wird Ehe vielfach als Projekt der Selbstverwirklichung verstanden, nicht mehr als Fundament für das Aufziehen gesunder Kinder. Die verbreitete Auffassung, dass das Wohl der Eltern automatisch das Wohl der Kinder sichert, verzerrt die Realität. Trennungen und Scheidungen führen zu einem massiven Rückgang der Zeit, die Kinder mit ihren Vätern verbringen.

Studien zeigen, dass nach wenigen Jahren der Scheidung nur noch jeder zehnte Vater regelmäßigen Kontakt zu seinen Kindern hat – zwei Drittel verlieren den Kontakt gänzlich. Die Folgen dieser Entfremdung reichen weit. Väter, die sich nicht als integraler Bestandteil der Erziehung verstehen, verlieren oft auch ihre eigene Lebenszufriedenheit und soziale Stabilität. Untersuchungen, wie jene von Psychologen Angus Campbell, verdeutlichen, dass Männer mit familiären Bindungen deutlich glücklicher und zufriedener sind als alleinstehende Männer ohne Kinder. Das familiäre Umfeld fördert nicht nur die Persönlichkeit des Kindes, sondern auch die Reifung und Verantwortungsübernahme des Vaters selbst.

Eine Gesellschaft, die durch eine wachsende Zahl von Vaterlosen geprägt ist, riskiert ein schwerwiegendes soziales und moralisches Vakuum. Die Entstehung einer Generation, die ohne klare Orientierung, Halt oder Wertvermittlung aufwächst, kann langfristig zu einem Anstieg von Kriminalität, sozialer Entwurzelung und psychischen Erkrankungen führen. Kinder sind die Zukunft, und der Verlust aktiver Vaterschaft gefährdet diese Zukunft fundamental. Eine Rückbesinnung auf die Bedeutung stabiler Familienstrukturen und engagierter Vaterschaft ist unabdingbar. Es gilt, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Vätern ermöglichen und erleichtern, präsent und verantwortungsbewusst in das Leben ihrer Kinder eingebunden zu bleiben.

Dabei geht es nicht um das Zurückdrehen der Uhr, sondern um eine Weiterentwicklung traditioneller Werte im Einklang mit den Herausforderungen der Moderne. Starke, liebevolle und beständige Partnerschaften zwischen Elternteilen bilden das Fundament für das Gedeihen von Kindern. Gemeinsame Erziehung schafft nicht nur Stabilität, sondern fördert auch die Entwicklung sozialer Kompetenzen, emotionaler Intelligenz und moralischer Orientierung. Die Rolle des Vaters ist dabei einzigartig und unverzichtbar. Das gesellschaftliche Engagement darf sich nicht nur auf die Unterstützung von Müttern beschränken, sondern muss gezielt die Einbindung und Förderung aktiver Vaterschaft stärken.