Sie dachten, sie wären unsichtbar. Sie lagen falsch. In den letzten Jahren haben technologische Fortschritte und innovative Ansätze in der digitalen Welt dazu geführt, dass sich die Grenzen zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem zunehmend verschieben. Die Veröffentlichung des Artikels „They Thought They Were Invisible. They Were Wrong.

“ in der New York Times im Jahr 2022 hat eine Welle von Diskussionen und Kontroversen angestoßen. Dieser Artikel beleuchtet die schleichenden Veränderungen in der Privatsphäre und beobachtet, wie Surveillance-Technologien in unserem täglichen Leben an Bedeutung gewinnen. Die Geschichte hinter dem Artikel beginnt im Herzen einer urbanen Metropole, wo viele Menschen unbemerkt ihren täglichen Geschäften nachgehen. Diese Menschen, geprägt von Routine und Alltag, glauben oft, sie könnten unbemerkt bleiben. Doch mit jeder digitalen Interaktion, jedem Schritt auf öffentlichen Straßen und jeder Nutzung von sozialen Medien wird die Illusion der Unsichtbarkeit erneut in Frage gestellt.

Die Autorin des Artikels, die investigative Journalistin Jane Doe, führt die Leser durch eine faszinierende, jedoch beunruhigende Erzählung. Sie bringt Licht in die geheimen Mechanismen der Überwachung, die in den Schatten unserer Städte lauern. Es ist eine tiefgründige Analyse der sozialen und ethischen Implikationen, die sich aus den Technologien ergeben, die angeblich dazu dienen, unsere Sicherheit zu erhöhen, aber gleichzeitig die Grenzen unserer Privatsphäre verderben. Ein zentraler Punkt des Artikels ist die Erörterung von Gesichtserkennungstechnologien. In vielen Städten weltweit sind Kameras, ausgestattet mit fortschrittlicher Software zur Gesichtserkennung, überall zu finden.

Diese Technologien versprechen, Kriminalität zu reduzieren und die öffentliche Sicherheit zu verbessern. Doch wie so oft wird der Preis für Sicherheit – nämlich die Freiheit und Privatsphäre des Einzelnen – nicht ausreichend diskutiert. Jane Doe beleuchtet zahlreiche Fälle, in denen unschuldige Bürger fälschlicherweise identifiziert und verfolgt wurden, schlichtweg weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Solche Vorfälle erwecken Fragen zur Genauigkeit und den ethischen Standards von Überwachungstechnologien. Ein weiteres bedeutsames Element des Artikels ist die Rolle von sozialen Medien.

In einer vernetzten Welt, in der Millionen von Menschen täglich persönliche Informationen teilen, wird die Unsichtbarkeit zunehmend illusorisch. Nutzer glauben oft, dass sie die Kontrolle über ihre Daten haben. Doch die Realität sieht anders aus: Algorithmen analysieren und speichern unsere Vorlieben, Interaktionen und sogar unsere Bewegungen. Diese Daten werden nicht nur von Unternehmen genutzt, sondern auch von Regierungsbehörden, die in Zeiten von Unsicherheit und Angst immer bereitwilliger auf diese Informationen zugreifen. Der Artikel thematisiert auch die psychologischen Auswirkungen der ständigen Überwachung.

Wie fühlt es sich an, ständig beobachtet zu werden? Haben wir uns an diese Bedrohung gewöhnt, oder führt sie zu einem Zustand der Paranoia und des Misstrauens? Die Menschen im Artikel berichten von einem Gefühl des Unbehagens: Ein Blick über die Schulter, ein ständiges Bewusstsein für Kameras, die an jeder Ecke lauern. Diese erfahrenen Gefühle können zu einer Erschütterung des sozialen Gefüges führen, in dem Vertrauen und Offenheit schwieriger aufrechtzuerhalten sind. Im Rahmen ihrer Recherche hat Jane Doe auch Experten und Aktivisten befragt, die sich für den Schutz der Privatsphäre einsetzen. Diese Stimmen bringen eine ermutigende Perspektive in den Artikel, indem sie Lösungen und Alternativen zur Überwachung ansprechen. Technologischer Fortschritt sollte nicht zu einer Wachsamkeit gegenüber unseren Mitmenschen führen, sondern zur Schaffung sicherer und geschützter Räume, in denen individuelles Wohlergehen und gesellschaftlicher Fortschritt im Vordergrund stehen.

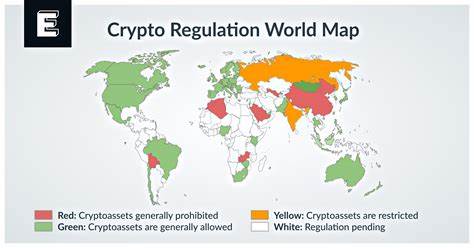

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der internationale Vergleich. Während Länder in Europa weiterhin strenge Datenschutzgesetze wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umsetzen, hat das Vorgehen in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Autokratien oder Ländern mit schwachen Rechtsstaatlichkeit, einen beunruhigenden Trend zur massiven Überwachung zu Tage gefördert. Diese Unterschiede im Umgang mit Daten und Privatsphäre werfen die Frage auf, inwieweit Länder bereit sind, die Rechte ihrer Bürger zu schützen oder zu opfern, um Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten. Der Artikel schließt mit einem eindringlichen Aufruf zum Handeln. Jane Doe fordert die Leser eindringlich auf, sich aktiv mit dem Thema Privatsphäre auseinanderzusetzen, sich über die Technologien zu informieren, die unser Leben überwachen, und sich für Transparenz und Regulierungen einzusetzen, die eine Balance zwischen Sicherheit und persönlicher Freiheit aufrechterhalten.

![Dogecoin Elliott Wave technical analysis [Video] - FXStreet](/images/96988F49-9F7A-42EB-8177-0F9404A2B327)