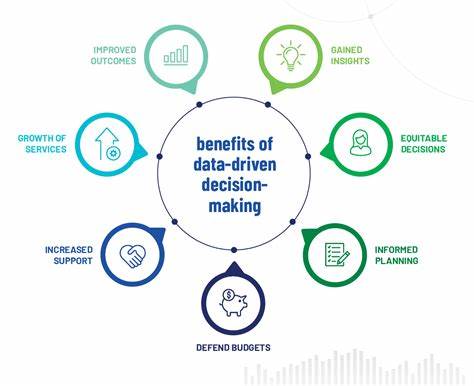

In der heutigen digitalisierten Welt wird die Nutzung von Daten oft als Synonym für Objektivität und Rationalität gesehen. Datenbasierte Entscheidungen gelten als der ultimative Maßstab für Fairness, Genauigkeit und Effizienz. Der Gedanke dahinter ist einfach: Zahlen lügen nicht. Doch diese verbreitete Auffassung greift zu kurz und kann sogar irreführend sein. Die Objektivität datengetriebener Entscheidungen ist ein komplexes Thema, das tiefere Betrachtungen erfordert.

Daten sind keine neutralen Fakten, sondern werden im Kontext menschlicher Auswahl, Interpretation und Vorannahmen erzeugt und verarbeitet. Zunächst muss erkannt werden, dass Daten selbst nicht von Natur aus objektiv sind. Sie entstehen nicht in einem Vakuum, sondern werden aufgrund bestimmter Fragestellungen, Methoden und Rahmenbedingungen erhoben. Dabei werden wichtige Entscheidungen darüber getroffen, welche Daten überhaupt gesammelt werden, wie sie definiert sind und wie sie interpretiert werden sollen. Das bedeutet, dass schon die Basis, auf der Daten aufgebaut sind, von subjektiven Einflüssen geprägt ist.

Diese Vorentscheidungen können die Aussagekraft und Validität der Daten stark beeinflussen. Ein zentrales Problem stellt dar, dass Daten häufig als „Abbild der Realität“ verstanden werden, obwohl sie meist nur Teilaspekte und Konstruktionen eines komplexen Ganzen abbilden. Oft handelt es sich bei Datensätzen um sogenannte „Accounting Identities“ – Rechenwerke, die sich zwar rechnerisch exakt aufeinander beziehen, aber keine universelle Wahrheit widerspiegeln. In der Praxis heißt das, dass verschiedene Datenquellen und -metrik unterschiedliche Realitätsbilder erzeugen können, je nachdem welche Messmethoden, Definitionen oder Annahmen zugrunde liegen. Darüber hinaus spiegeln Daten auch bestehende soziale und institutionelle Verzerrungen wider.

Wenn beispielsweise Algorithmen in personalisierten Werbeanzeigen, Kreditvergaben oder Einstellungsgesprächen eingesetzt werden, reproduzieren sie häufig die Ungleichheiten und Vorurteile, die bereits in den historischen Daten vorhanden sind. Dies zeigt, dass Daten keineswegs frei von Bias sind – sie sind vielmehr ein Produkt und Verstärker bestehender Machtstrukturen und gesellschaftlicher Dynamiken. Die Vorstellung, mit „objektiven“ Daten die Stimme der Vernunft vertreten zu können, dient oft als Schutzmechanismus, um eigene Entscheidungen zu legitimieren oder Kritik abzuwehren. Daten werden zum Schwert im Streit um Argumente und zugleich zum Schutzschild gegen Vorwürfe von Voreingenommenheit. Dieser Status der Daten als unantastbare Wahrheit schafft jedoch eine Illusion, die tatsächliche Komplexität und Unsicherheit hinter Entscheidungen verschleiert.

In der Praxis zeigt sich, dass nicht nur die Daten selbst tendentiös sein können, sondern auch die Menschen hinter der Analyse. Analystinnen und Analysten bringen ihre eigenen Perspektiven, Werte und Vorstellungen in die Auswahl der Daten, die Gestaltung der Modelle und die Interpretation der Ergebnisse ein. Dies führt dazu, dass selbst eine sorgfältig durchgeführte Datenanalyse niemals völlig neutral sein kann. Subjektivität lässt sich nicht eliminieren, sondern nur reflektieren und bewusst integrieren. Um die Einschränkungen datenbasierter Objektivität zu verstehen, lohnt sich ein Vergleich zu anderen Entscheidungsformen, beispielsweise juristischen Urteilen.

Wie Benn Stancil argumentiert, ist die Rechtsprechung ebenfalls durch subjektive Interpretationsspielräume geprägt – trotz des Anspruchs, gerecht und unparteiisch zu sein. Datenbasierte Entscheidungen sind in gewisser Weise ähnlich wie Rechtsprechung: Sie bieten eine wichtige Grundlage, aber der Boden, auf dem sie ruhen, ist keineswegs völlig eben oder neutral. Unternehmen und Organisationen, die Daten zur Entscheidungsfindung nutzen, stehen vor der Herausforderung, diese Bias und Komplexitäten offen zu erkennen und zu adressieren. Es reicht nicht aus, einfach nur mehr und „bessere“ Daten zu sammeln. Vielmehr bedarf es eines kritischen Umgangs mit Datenqualität, dem Bewusstsein für unerkannte Verzerrungen und der Einbindung vielfältiger Perspektiven bei der Analyse.

Transparenz und Reflexion werden zu wesentlichen Komponenten eines verantwortungsvollen Einsatzes von Daten. Ebenso wichtig ist es, den Mythos der absoluten Objektivität von Daten zu durchbrechen und Stakeholder, von Führungskräften bis zu Kundinnen und Kunden, über die Grenzen datengetriebener Entscheidungen aufzuklären. So können realistische Erwartungen geschaffen und politische oder ethische Diskussionen sachlich geführt werden. Gerade in Zeiten, in denen Entscheidungen immer stärker automatisiert werden, gewinnt die kritische Beurteilung von Datenverwendung an Bedeutung. Auf gesellschaftlicher Ebene stellt sich auch die Frage, wer Zugang zu Daten und Analysekompetenzen hat und wie der Einfluss datengetriebener Systeme auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gestaltet wird.

Damit verbunden sind Themen der Partizipation, Datenschutz und Verantwortlichkeit. Eine rein technische Sichtweise greift hier zu kurz; vielmehr muss die Datenpraxis als soziales und kulturelles Phänomen verstanden werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass datengetriebene Entscheidungen zwar wichtige Impulse für Transparenz und Nachvollziehbarkeit bieten, sie jedoch nicht per se objektiv sind. Die Illusion der Neutralität von Daten kann zu falscher Sicherheit führen und blinde Flecken übersehen lassen. Eine verantwortungsvolle Datenpraxis erkennt die subjektiven Elemente an und integriert ein kontinuierliches Hinterfragen und Verbessern.

Die Zukunft der datenbasierten Entscheidungsfindung liegt daher in einer ausgewogenen Mischung aus quantitative Analyse, kritischer Reflexion und menschlichem Urteilsvermögen. Nur so können die Potenziale von Daten genutzt und zugleich ihre Beschränkungen im Sinne einer fairen und fundierten Entscheidungsfindung adressiert werden.