Die digitale Transformation nimmt weltweit rasant Fahrt auf. Mit dem Siegeszug von cloudbasierten Anwendungen, Künstlicher Intelligenz und Big Data wächst auch der Energiehunger der zugrunde liegenden Infrastruktur. Rechenzentren bilden das Rückgrat dieser Entwicklung, fungieren sie doch als Zentren der Datenverarbeitung, Speicherung und Distribution. Doch der Betrieb dieser Hochleistungsanlagen ist sowohl energie- als auch wasserintensiv – was erhebliche ökologische Herausforderungen mit sich bringt. Der Ruf nach nachhaltigen Lösungen wird daher immer lauter.

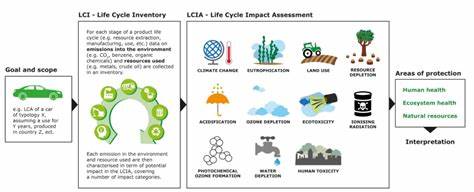

Ein vielversprechender Ansatz, um die Umweltauswirkungen von Rechenzentren zu minimieren, ist die Anwendung der Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA). Diese ganzheitliche Bewertungsmethode ermöglicht es, sämtliche Umweltauswirkungen eines Produkts oder Systems von der Herstellung über den Betrieb bis hin zum Ende der Lebensdauer zu quantifizieren und somit fundierte Entscheidungen für nachhaltige Innovationen zu treffen. Lebenszyklusanalyse – ein Schlüsselwerkzeug für nachhaltige Cloud-Kühlung Die LCA betrachtet nicht nur den Energieverbrauch während des Betriebs, sondern auch Emissionen und Ressourcenverbrauch in allen Phasen des Produktlebens. Für Rechenzentren, insbesondere im Bereich der Kühlung, erlaubt sie detaillierte Einblicke in direkte und indirekte Umweltfolgen. Moderne Rechenzentren stehen vor der Herausforderung, den enormen Wärmestaus zu begegnen, die mit steigender Dichte und leistungsfähigeren Prozessoren einhergehen.

Traditionelle Luftkühlungssysteme stoßen dabei an physikalische und ökologische Grenzen. Hier setzt die Lebenszyklusanalyse an: Sie bietet eine fundierte Grundlage, um neue Kühlungstechnologien im Kontext ihrer gesamten Umweltbilanz zu bewerten. Beispielsweise zeigt die LCA auf, dass fortschrittliche Flüssigkühlungen, etwa durch Kaltplatten oder Immersionskühlung, den Treibhausgasausstoß erheblich reduzieren können – um 15 bis 21 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Luftkühlsystemen. Kühltechnologien im Wandel: Von Luftkühlung zu flüssigen Innovationen Während sich Luftkühlung über Jahrzehnte als Standard etabliert hat, verursachen diese Systeme hohe Energieverluste und erhöhten Wasserverbrauch, da häufig zusätzliche Kühlanlagen nötig sind. Flüssigkühlungen setzen an zwei zentralen Punkten an: Sie optimieren die Wärmeabfuhr direkt am Chiplevel und bieten zugleich Ressourceneinsparungen auf Rechenzentrumsebene.

Kaltplatten kühlen elektronische Bauteile durch direkte Kontaktierung mit einem durchströmenden Kühlmittel, das die Wärme effizient ableitet. Immersionskühlung geht noch einen Schritt weiter und taucht Server vollständig in spezielle, nicht leitende Kühlflüssigkeiten ein. Diese Methode ermöglicht eine nahezu vollständige Wärmeaufnahme ohne Ventilatorbedarf und senkt somit den Energieverbrauch deutlich. Die LCA veranschaulicht, wie sich diese Technologien quantitativ auswirken: Der Energiebedarf der Rechenzentren lässt sich um 15 bis 20 Prozent senken, während der Wasserverbrauch sogar um bis zu 52 Prozent reduziert werden kann. Der damit verbundene Rückgang der CO₂-Emissionen ist ein bedeutender Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels.

Zudem ermöglichen die verbesserten Kühlmethoden eine höhere Packungsdichte der Server, wodurch mehr Rechenleistung auf kleinerer Fläche realisierbar wird – ein Effizienzgewinn, der sich in der gesamten Lieferkette positiv auswirkt. Herausforderungen und Chancen bei der Implementierung moderner Kühlsysteme Trotz der vielversprechenden Vorteile ist der Umstieg auf Flüssigkühlung mit gewissen Herausforderungen verbunden. Die Komplexität der Installation, die Integration in bestehende Infrastrukturen und die Sicherheitsaspekte der verwendeten Kühlmittel erfordern sorgfältige Planung und Entwicklung. Besonders bei Zwei-Phasen-Immersionssystemen werden Kühlflüssigkeiten auf Basis von PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) verwendet, die aufgrund ihres Einflusses auf Umwelt und Gesundheit zunehmend regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Diese Umstände machen es notwendig, ökologische, gesundheitliche und sicherheitsrelevante Faktoren gleichberechtigt in den Innovationsprozess einzubinden.

Genau hier bietet die Lebenszyklusanalyse einen entscheidenden Mehrwert, da sie verschiedene Umwelt- und Gesundheitsaspekte ganzheitlich bewertet und somit eine objektive Grundlage für Entscheidungen schafft. Sie berücksichtigt nicht nur den Betrieb, sondern auch Herstellung, Transport, Wartung und Entsorgung der verwendeten Materialien und Kühlmittel. So können Hersteller und Betreiber Risiken abschätzen, Optimierungsfelder entdecken und nachhaltige Innovationen zielgerichtet fördern. Die LCA hilft zudem, regulatorische Anforderungen besser zu verstehen und in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Die Rolle erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaft für nachhaltige Cloud-Infrastrukturen Ein weiterer Hebel zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von Rechenzentren liegt in der Nutzung von erneuerbaren Energien für den Betrieb.

Die Kombination aus innovativer Kühlung und grünem Strom ermöglicht signifikante Reduktionen bei Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch. Lebenszyklusanalysen zeigen, dass der Wechsel zu 100% erneuerbarer Energie die Emissionen um bis zu 85 bis 90 Prozent und den Wasserverbrauch um mehr als die Hälfte senken kann. Darüber hinaus wird die Verlängerung der Lebensdauer von Server-Hardware durch schonendere Kühlung zu einem wichtigen Faktor. Flüssigkühlsysteme senken Ausfallraten durch bessere Temperaturkontrolle und Schutz vor Korrosion, was den Ressourcenverbrauch für Ersatzgeräte minimiert. Ergänzt wird dies durch den Ausbau von Recycling- und Wiederverwendungsprozessen für Elektronikkomponenten, die in den ökologischen Gesamtlebenszyklus eines Rechenzentrums einfließen.

Technologische Synergien fördern nachhaltige Zukunftsperspektiven Die Kombination aus Lebenszyklusanalyse, fortschrittlichen Kühlmethoden und erneuerbaren Energien schafft eine vielschichtige Innovationsplattform. Hierdurch entstehen nicht nur direkte ökologische Vorteile, sondern es eröffnen sich auch neue Möglichkeiten in der Serverarchitektur, dem Betrieb und der Skalierung von Cloud-Diensten. Überclocking, also das Übertakten von Prozessoren, gewinnt durch die verbesserte Kühlung an Attraktivität, da die thermischen Grenzen weniger restriktiv wirken. Dies bedeutet, dass mehr Rechenleistung aus der gleichen Hardware herausgeholt werden kann – bei gleichzeitiger Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Zusätzlich ermöglicht die verbesserte Kühlung eine höhere Dichte von virtuellen Maschinen pro physischem Server, was wiederum Raum- und Ressourcenersparnisse mit sich bringt.

Hersteller wie Microsoft und Alibaba haben bereits Pilotprojekte mit Flüssigkühlung erfolgreich umgesetzt und die Machbarkeit auf Hyperscale-Niveau demonstriert. Solche Fortschritte unterstreichen das transformative Potenzial der LCA als strategisches Instrument, um ökologische, technische und wirtschaftliche Zielsetzungen zu vereinen. Ausblick: Lebenszyklusanalyse als Katalysator für nachhaltige Technologien Die Erfahrungen aus aktuellen Untersuchungen zeigen, dass die frühzeitige Integration von Lebenszyklusanalysen in Entwicklungsprojekte entscheidend ist. So lassen sich ökologische Schwachstellen rechtzeitig identifizieren und innovative Lösungen gezielt vorantreiben. Die Methodik der LCA bietet dabei nicht nur quantitative Daten, sondern fördert auch das Verständnis über Prozesse hinweg, was zu einer verstärkten Zusammenarbeit von Ingenieuren, Umweltwissenschaftlern und Entscheidungsträgern führt.

Zukunftsfähige Rechenzentren benötigen zudem flexible und adaptive Designansätze, die auf wechselnde Anforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen reagieren können. Die kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität, insbesondere bei Kühlflüssigkeiten und Elektronikkomponenten, wird die Genauigkeit und Aussagekraft von Lebenszyklusanalysen weiter steigern. Zudem eröffnet die Anwendung der LCA auf Cloud-Systeme neue Forschungsfelder, zum Beispiel im Bereich der Abwärmenutzung oder der Optimierung von Software und Hardware hinsichtlich ihres Umweltfußabdrucks. Fazit Die Umstellung von traditionellen Luftkühlsystemen hin zu Flüssigkühltechnologien bietet eine vielversprechende Möglichkeit, die ökologischen Herausforderungen von Rechenzentren zu adressieren. Durch die Anwendung von Lebenszyklusanalysen kann dieser Prozess nicht nur transparenter gestaltet, sondern auch gezielt gesteuert werden.