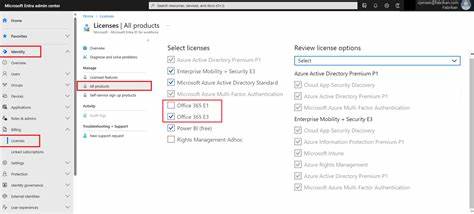

Der Wechsel der Lizenz einer weitverbreiteten Open-Source-Software ist ein komplexer und oft emotionaler Prozess, der weit über juristische Details hinausgeht. Ein Softwareentwickler und Mitbegründer eines der populärsten NoSQL-Datenbanksysteme hat kürzlich seine Erfahrungen mit dem Übergang von einer Open-Source-Lizenz zur AGPL geteilt und dabei zahlreiche Erkenntnisse gewonnen, die für Entwickler, Unternehmen und Community-Mitglieder gleichermaßen wertvoll sind. Vor allem zeigt sich, dass Lizenzen nicht nur rechtliche Dokumente sind, sondern tiefverwurzelte Auswirkungen auf die Akzeptanz, Nutzung und Weiterentwicklung von Software haben. Die erste Lektion aus diesem Prozess betrifft das Verständnis verschiedener Lizenzmodelle. Obwohl sich die AGPL und die SSPL (Server Side Public License) in einigen Klauseln unterscheiden, wurde deutlich, dass die AGPL als Lizenzmodell weitaus besser verstanden und akzeptiert wird.

Das bedeutet, dass neben den geschriebenen Bestimmungen die Vertrautheit und das historische Vertrauen in eine Lizenz eine entscheidende Rolle spielen. Entwickler und Nutzer neigen dazu, Lizenzen vorzuziehen, die transparent, weit verbreitet und gut dokumentiert sind, selbst wenn alternative Lizenzen ähnliche Ziele verfolgen. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die emotionale und gemeinschaftliche Verbindung, die Entwickler zu Lizenzen und Open-Source-Prinzipien haben. Ein Beispiel dafür ist die Resonanz einer bekannten Persönlichkeit in der Entwicklergemeinschaft, die sehr ähnliche Gefühle zum Ausdruck brachte. Die geteilte Überzeugung, dass eine Lizenz wie die AGPL eine Voraussetzung für die Nutzung eines Projekts ist, prägt das Verhalten einer großen Gruppe von Anwendern und trägt letztlich zum Erfolg und zur Verbreitung von Open Source bei.

Die Bedeutung der Distribution von Software bleibt trotz aller technischen Fortschritte weiterhin ein zentrales Thema. Auch in einer Zeit, in der es möglich ist, Software durch einfache Kompilierung und manuelle Installation nutzbar zu machen, legen Nutzer großen Wert auf die Bereitstellung von Paketen über bekannte Distributionen. Die Herausforderung der Fragmentierung, mangelnder Konsistenz und fehlender standardisierter Formate bei Linux-Distributionen wurde aus erster Hand erlebt und führte zu einem pragmatischen Umgang mit Softwareinstallation. Dennoch zeigt die Nachfrage, dass es Situationen gibt, in denen automatisierte, reproduzierbare Installationsprozesse über Distributionen unabdingbar sind. Für Entwickler bedeutet das, dass die Bereitstellung von Softwarepaketen weiterhin relevant ist und aktiv gepflegt werden muss.

Besonders bemerkenswert ist die unterschiedliche Wahrnehmung der Lizenzthematik in der heutigen Entwicklerlandschaft. Während frühere Generationen intensiv über Lizenzbestimmungen diskutierten und fundiertes Wissen darüber hatten, zeigen sich heute jüngere Entwickler und Nutzer pragmatischer. Für viele steht die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund, statt eine tiefgehende juristische Auseinandersetzung mit Lizenzfragen. Dieses Wandeln der Sensibilität erfordert Verständnis für unterschiedliche Perspektiven innerhalb der Community. Zugleich macht es deutlich, dass die Qualität und Verlässlichkeit der Software den wichtigsten Stellenwert einnehmen sollten.

Trotz gelegentlicher Kritik und teils harscher Rückmeldungen im öffentlichen Forum war die persönliche Unterstützung und Wertschätzung von Nutzern und Kollegen groß. Dieses positive Feedback zeigt, dass Offenheit, Transparenz und der menschliche Umgang miteinander auch bei kontroversen Themen eine zentrale Rolle spielen. Ein weiterer Gedanke betrifft die Koexistenz von verschiedenen Softwarevarianten und Forks. Aufgrund divergierender Funktionen und Lizenzvorschriften entsteht eine Landschaft, in der Nutzer je nach Anforderung und Unternehmenspolitik zwischen Alternativen wählen können. So wird etwa die Möglichkeit betont, dass Distributionen beide Varianten bereitstellen sollten, um individuelle Bedürfnisse abzudecken.

Diese Flexibilität gilt als Schlüssel, um möglichst vielen Anwendern gerecht zu werden und die Verbreitung innovativer Funktionen zu fördern. Abschließend wird deutlich, dass der Lizenzwechsel weit mehr als eine interne Entscheidung zur Rechtsgestaltung ist. Er berührt die gesamte Community, beeinflusst die Art und Weise, wie Software wahrgenommen, genutzt und weiterentwickelt wird. Der Prozess ist verbunden mit persönlichem Engagement, intensiver Auseinandersetzung und dem stetigen Lernen über die Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzer. Dabei zeigt sich, dass das letztliche Ziel darin besteht, hochwertige Software zu liefern, die stabil, effizient und nachhaltig ist und von einer Gemeinschaft getragen wird, die Vielfalt und Offenheit schätzt.

Die Erfahrungen aus diesem Lizenzwechsel bieten wertvolle Einblicke für alle, die sich mit Open-Source-Projekten beschäftigen, sei es als Entwickler, Anwender oder Unternehmen. Sie unterstreichen die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen rechtlichen Rahmenbedingungen, technischer Umsetzung und menschlicher Kommunikation in einer dynamischen und sich ständig wandelnden Technologiewelt.