Vatertag – ein Tag, der für viele Menschen weltweit eine Gelegenheit ist, Dankbarkeit und Anerkennung für die Väter in ihrem Leben auszudrücken. Doch was bedeutet es wirklich, einen Vater zu haben? Und welche Folgen hat es, wenn diese wichtige Figur im Leben eines Menschen fehlt? Die Reflexionen rund um den Vatertag können sehr tiefgründig sein, insbesondere wenn man die Rolle von Vätern in unserem sozialen Gefüge betrachtet und erkennt, dass Vaterlosigkeit eine Art unsichtbare Steuer auf das Leben darstellen kann – eine „Abgabe“, die viele tragen müssen, ohne sie bewusst wahrzunehmen. Der Verfasser Rob Henderson teilt in seinen Überlegungen und Erlebnissen eine persönliche Geschichte, die viele Menschen berühren wird: das Aufwachsen ohne einen Vater und die späte Erkenntnis, wie tiefgreifend diese Abwesenheit das Leben prägt. Diese Erfahrung, die Patrice O’Neal einst mit seinem Gesprächspartner Marc Maron teilte, scheint für viele Menschen eine stille Last zu sein, die sich erst im Laufe des Erwachsenwerdens in ihrem ganzen Ausmaß offenbart. Vaterlosigkeit ist mehr als nur das Fehlen einer Person; sie ist das Fehlen von Orientierung, von sozialer Kapitalbildung und von der Weitergabe von Wissen und Lebensweisheiten, die oft von Vätern vermittelt werden.

Die Phrase „Mein Vater sagt immer...“ ist für Menschen aus intakten Familien vermutlich so alltäglich, dass sie kaum darüber nachdenken. Doch wer ohne diesen Bezug aufwächst, erlebt eine Leerstelle, die sich nicht nur emotional bemerkbar macht, sondern auch ganz konkret in Lebenskompetenzen und sozialer Integration spürbar ist.

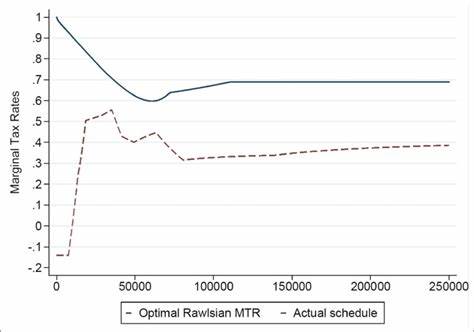

Die Volksweisheiten, die oft als einfache Ratschläge daherkommen, sind in Wahrheit Verkörperungen generationsübergreifender Erfahrungswerte. Diese werden damit zu einem sozialen Kapital, von dem Menschen aus intakten Familien profitieren. Interessant ist die Verbindung, die Henderson zwischen Vaterlosigkeit und sozialer Klasse herstellt. Vaterlosigkeit konzentriert sich überwiegend in den unteren sozialen Schichten, besonders unter der Arbeitsklasse und ärmeren Bevölkerungsschichten, während wohlhabendere und gebildetere Schichten und ihre Kinder oft von zwei Elternteilen und einem stärkeren sozialen Netzwerk profitieren. Diese soziale Ungleichheit wirkt sich nicht nur auf die unmittelbare familiäre Situation aus, sondern ist Teil eines größeren Trends des gesellschaftlichen Wandels, in dem soziale Kapitalquellen und Netzwerke für manche schrumpfen, während andere sie ausbauen können.

Der Rückgang der sozialen Freundschaften und des engen sozialen Netzes bei den weniger privilegierten Schichten hat sich seit den 1990er Jahren dramatisch verstärkt. Während Anfang der 90er Jahre selbst Menschen ohne Hochschulabschluss noch eher berichteten, über enge freundschaftliche Netzwerke zu verfügen, hat sich die Lage bis 2021 deutlich verschlechtert. sozialen Isolation, eingeschränkte Unterstützungssysteme und reduzierter Wissenstransfer sind die Folgen, die sich direkt in schwierigen Lebenslagen widerspiegeln. Vaterlosigkeit und die damit verbundene Einschränkung von sozialem Kapital kann als eine Art „tax on life“ beschrieben werden – eine Steuer, die nicht monetär abgeführt wird, sondern als stetiger Hindernisfaktor das Vorankommen und die Lebensqualität belastet. Diese Metapher greift auf, was viele Menschen erfahren: kleine alltägliche Ausgaben, wie Parkgebühren oder Trinkgelder, können sich summieren, und in einem übertragenen Sinne kosten fehlende Unterstützung, fehlende Anleitung und fehlende Fürsorge mehr Lebensenergie, eine zusätzliche Last im Alltag.

Darüber hinaus bietet Vaterlosigkeit weniger Gelegenheit für das Erlernen von zwischenmenschlichen Fähigkeiten und das Aufbauen von Netzwerken, die im Erwachsenenalter so wichtig sind. Die Gesellschaft profitiert in vielfacher Weise von starken Familienbänden und Vaterfiguren, die nicht nur emotionalen Rückhalt geben, sondern auch als Lebensmentor dienen. Es sind oft väterliche Ratschläge, die Menschen helfen, schwierige Situationen zu meistern, wichtige Entscheidungen zu treffen und sich sicher in der Welt zu bewegen. Rob Henderson spricht in diesem Zusammenhang auch über soziale Wahrnehmungen und Verhaltensunterschiede zwischen Müttern und Vätern. Männer tendieren dazu, ihre Meinungen proaktiver und direkter zu äußern, was häufig als Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit wahrgenommen wird.

Mütter hingegen bringen Wissen und Fürsorge oft subtiler und durchweg in den Alltag ein. Diese unterschiedliche Ausdrucksweise prägt die Dynamik von Familien und sozialen Gruppen erheblich. Neben kulturellen Aspekten darf man bei der Betrachtung von Vaterlosigkeit und ihren Folgen auch genetische und soziologische Dynamiken nicht außer Acht lassen. Es wird immer wieder erörtert, inwieweit Verhaltensweisen wie Delinquenz vererbt werden können oder ob sie primär durch das soziale Umfeld entstehen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in einer Wechselwirkung aus beidem.

Die Tatsache, dass bestimmte Verhaltensweisen weitergegeben werden, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das gesellschaftliche Umfeld, Politik und Kultur eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob ein Vater zum Verlierer wird oder aktiv für seine Familie da sein kann. Anthropologische Studien untermauern zudem, dass das Konzept von „Vatersein“ eine soziale Konstruktion ist und historisch betrachtet nicht immer die zentrale Rolle innehatte, die moderne Gesellschaften ihm zuschreiben. Margaret Mead beschrieb Vatersein als soziale Erfindung, was bedeutet, dass die Erwartungen und Funktionen eines Vaters kulturell geprägt sind und sich im Wandel der Geschichte verändern. Auch heute zeigen Untersuchungen bei traditionellen Jäger- und Sammlergesellschaften, dass Männer vielfältig in die Kinderbetreuung eingebunden sind, aber selten die Hauptverantwortung übernehmen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Gegenwart stellen junge Männer oft vor Herausforderungen, die ihre Bereitschaft zur aktiven Vaterrolle beeinflussen.

Studien zeigen, dass viele junge Männer bereit wären, einer verantwortungsvollen Rolle als Vater nachzukommen, wenn es gesellschaftliche Anerkennung, Unterstützung und sinnvolle Anreize gebe. Fehlen solche positiven Rahmenbedingungen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Männer sich von familiären Verpflichtungen zurückziehen. Nicht zuletzt reflektiert Henderson in seinem Text eine persönliche Erfahrung mit Vätern anderer Menschen, die ihm Einblicke und Lektionen vermittelt haben, die in seinem eigenen Leben fehlten. Ein einfaches Beisammensein bei einem Geburtstagsessen mit einem engen Kameraden aus der Militärzeit offenbart eine tiefe Wahrheit: Oft geht es bei familiären Ritualen nicht nur darum, die zu feiernde Person zu ehren, sondern auch darum, gemeinschaftliches Miteinander zu fördern und emotionale Bindungen zu stärken – ein Wert, der weit über ein einfaches Geschenk hinausgeht. Die „Steuer des Lebens“ lässt sich also in vielen Facetten verstehen: als Verlust emotionaler Sicherheit, von sozialem Kapital, von konkretem Wissen und ganzheitlicher Unterstützung.

Sie fordert einen Aufschlag für diejenigen, die ohne einen Vater aufwachsen und versuchen, diese Lücke eigenständig zu schließen. Für sie kann der Vatertag auch ein Tag des stillen Gedenkens sein, ein Moment, in dem die Bedeutung dieser fehlenden Figur und deren Auswirkungen bewusst gewürdigt wird. Die Botschaft, die sich daraus ziehen lässt, ist vielschichtig. Einerseits sollten Gesellschaften stärker dafür sensibilisiert sein, wie wichtig unterstützende Vaterfiguren sind, nicht nur für das Individuum, sondern für den sozialen Zusammenhalt insgesamt. Andererseits gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Männern erleichtern, diese Rolle zu übernehmen und zu leben.

Bildung, soziale Netzwerke, Arbeitsbedingungen und kulturelle Normen spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig ist auch persönliches Engagement gefragt. Menschen, die ohne Vater aufwachsen, finden oft eigene Wege, sich lebenswichtige Unterstützung und Weisheit zu suchen. Sei es durch Mentoren, Freundschaften, Gemeinschaften oder das bewusste Streben nach Wissen. Dieses Streben kann ein Antrieb sein, der aus der belastenden Abwesenheit entsteht und neue soziale Verbindungen entstehen lässt.

Vatertag ist somit mehr als nur ein Feier- oder Ehrentag – es ist eine Gelegenheit, über die Rolle von Vätern nachzudenken, die gesellschaftlichen Herausforderungen rund um Familie und soziale Ungleichheit zu erkennen und die tiefgreifenden Auswirkungen von Vaterlosigkeit zu verstehen. Indem wir nachvollziehen, welche „Abgabe“ das Leben ohne Vater mit sich bringt, können wir hoffentlich Wege finden, diese Belastungen zu mindern und künftigen Generationen eine bessere soziale Basis zu bieten. Die unsichtbare Steuer auf das Leben könnte so in Zukunft leichter werden, wenn wir als Gesellschaft bewusster mit der Bedeutung von Vaterschaft und sozialen Netzwerken umgehen. Ein glücklicher Vatertag an alle, die ihre Rolle mit Engagement und Liebe ausfüllen – und an diejenigen, die auf der Suche nach väterlicher Führung sind, möge ihre Reise von Mitgefühl und Unterstützung begleitet sein.