Die Geschichte von jemalloc ist eng verwoben mit der Entwicklung moderner Computersysteme und ihrer Anforderungen an effizientes Speicher-Management. Ursprünglich zu Beginn der 2000er Jahre konzipiert, hat sich jemalloc über zwei Jahrzehnte hinweg von einem Spezialprojekt zu einem der führenden, weit verbreiteten Speicher-Allokatoren entwickelt. Sein Erfinder Jason Evans blickt in einem jüngst veröffentlichten Rückblick auf die Höhepunkte und Tiefpunkte der jemalloc-Entwicklung zurück und liefert damit wertvolle Einsichten über die Herausforderungen in der Open-Source-Entwicklung und den praktischen Anforderungen großer Softwareprojekte. Die frühesten Anfänge von jemalloc finden sich im Jahr 2004, als Jason Evans das Projekt im Rahmen der Entwicklung der Programmiersprache Lyken startete. Lyken sollte ursprünglich für wissenschaftliche Berechnungen dienen und benötigte hierfür ein manuelles Speicher-Management.

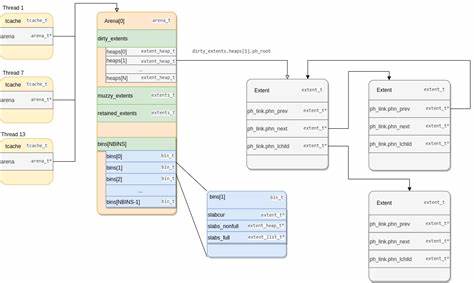

Das Projekt Lyken selbst ist zwar letztendlich gescheitert, doch die damals entwickelte Speicher-Allokation wurde als funktional komplett angesehen und diente als Fundament für spätere Entwicklungen. Spannend dabei ist, dass das Speicher-Allokationssystem später aus Lyken extrahiert wurde, um als eigenständige Komponente in anderen Systemen Fuß zu fassen. Der bedeutendste erste Schritt für jemalloc war die Integration in das Betriebssystem FreeBSD ab 2005. FreeBSD benötigte eine skalierbare Speicher-Management-Lösung, die auf die Herausforderungen von Mehrprozessor-Systemen reagierte. Das zuvor genutzte phkmalloc war nicht für parallele Threads optimiert, was in Zeiten wachsender Rechenleistung zu Engpässen führte.

Jemalloc schien die ideale Alternative, doch die ersten Integrationen zeigten ernsthafte Probleme mit Speicherfragmentierung. Gerade Anwendungen wie KDE, die intensiv gearbeitet wurden, führten zu erheblichen Fragmentierungsproblemen, die die Leistungsfähigkeit von jemalloc infrage stellten. Aus dem anfänglichen Design mit einer einheitlichen Zuteilungsstrategie entwickelte sich ein vollständig überarbeitetes System, das auf size-segregierten Regionen basiert. Dieses neue Layout reduzierte Fragmentierungseffekte erheblich und wurde im Rahmen einer Veröffentlichung auf der BSDCan-Konferenz 2006 dokumentiert. Die Umstellung auf dieses System war ein Meilenstein und trug maßgeblich dazu bei, dass jemalloc zunehmend als verlässlicher Alternativspeicher-Allocator akzeptiert wurde.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der jemalloc-Geschichte war die Zusammenarbeit mit Mozilla im Zusammenhang mit dem Firefox-Browser. Ab 2007 arbeitete Jason Evans eng mit den Entwicklern von Firefox zusammen, um jemalloc an die spezifischen Herausforderungen von Microsoft Windows anzupassen, auf dem hohe Fragmentierung besonders problematisch war. Die Portierung von jemalloc von FreeBSD nach Linux gestaltete sich vergleichsweise einfach, doch Windows erforderte umfangreiche Umbauten. Diese Phase war kritisch, da Mozilla eine performante, portable Speicher-Allocation benötigte, die auf Mac-, Linux- und Windows-Systemen zuverlässig funktionierte. Die Zusammenarbeit führte zu einer Fork-Version von jemalloc, die vom Mozilla-Team weiterentwickelt wurde.

Diese Anpassungen blieben teils Jahre lang parallel zum Original entwickelt und zeigten oft bessere Benchmark-Ergebnisse. Dies führte zu einer gewissen Frustration bei Jason Evans, da die Verbesserungen nur schwer wieder in den Hauptrahmen des Projekts rückübertragen werden konnten. Letztlich konnte Mozilla jedoch durch gemeinschaftliche Beiträge das ursprüngliche jemalloc-Projekt nach und nach verbessern und einige Fork-Anpassungen in das Original einfließen lassen. Im Jahr 2009 begann Jim Evans bei Facebook zu arbeiten, was der jemalloc-Entwicklung neuen Schub verlieh. Facebook als Mega-Unternehmen hatte extrem hohe Anforderungen an Stabilität, Leistung und Debug-Möglichkeiten im Speicher-Bereich.

Eine wichtige Erkenntnis war, dass trotz der Vermeidung von Fragmentierung Werkzeuge zur Speicheranalyse fehlten. Daher wurde mit der Version 1.0.0 von jemalloc ein Profiling-Tool hinzugefügt, das mit dem bekannten pprof-Heapprotokoll kompatibel war und sich in bestehende Debug-Verfahren bei Facebook integrieren ließ. Die Entwicklung von jemalloc verlagerte sich auf GitHub, was die Community-Beteiligung erleichterte.

Es folgten mehrere große Versionssprünge, die umfangreiche Tests, Valgrind-Unterstützung und neue Telemetrie- und Speicherbereinigungsmechanismen mitbrachten. Insbesondere das raffinierte Decay-basierte Purging sorgte für mehr Effizienz beim Speichermanagement. Auch die Umstellung von sogenannten „Chunks“ auf „Extents“ in der Version 5.x verbesserte die Kompatibilität mit großen Speicherseiten („huge pages“) und erlaubte so noch bessere Nutzung von Hardware-Ressourcen. Ein umstrittener Schritt war die Entfernung der Valgrind-Unterstützung in Version 5.

0.0. Diese Entscheidung beruhte auf dem hohen Wartungsaufwand und der geringen Nutzung innerhalb von Facebook. Allerdings erwies sich das Entfernen als problematisch für Teile der externen Community, wie etwa die Rust-Sprachentwickler, die Valgrind intensiv nutzen. Das führte zu Unmut und letztlich dazu, dass jemalloc in einigen Anwendungen früher ersetzt wurde als ursprünglich erwartet.

Dies illustriert die Schwierigkeiten, die Projekte wie jemalloc beim Ausbalancieren von internen Bedürfnissen und externen Nutzeranforderungen haben. Die Jahre bei Facebook und später Meta zeigen ein weiteres häufiges Muster auf, nämlich dass sich die Entwicklungstätigkeit mit Veränderungen in der Firmenstrategie deutlich verlangsamt. Meta verschob den Fokus zunehmend weg von langfristiger technischer Investition hin zu kurzfristigem Return on Investment. Dies beeinträchtigte die Weiterentwicklung von jemalloc. Die ursprünglich schon Ende 2016 begonnenen Bemühungen zur Implementierung der sogenannten „huge page allocation“ kamen nicht zu einem befriedigenden Abschluss.

Die Code-Basis litt unter technischen Schulden, und das Fehlen einer zentralen pflegenden Hand führte zu stagnierenden Fortschritten. Jason Evans selbst äußert Verständnis für diese Entwicklung, verweist aber auch auf die Grenzen individueller Einflussnahme in großen Unternehmenskontexten. Dennoch bedankt er sich ausdrücklich bei seinem ehemaligen Team und den vielfältigen Beiträgen von Kollegen über die Jahre. Die bedeutende Rolle von jemalloc in der Infrastruktur von Facebook / Meta spiegelt sich in der performanten, robusten und konsistenten Speicherverwaltung wider, die heute als eine der besten ihrer Art gilt. Für die Zukunft sieht Jason Evans die Entwicklung von jemalloc als weitestgehend abgeschlossen an.

Aufgrund technischer Schulden und fehlender aktiver Leitung wird kein Neustart oder größere Weiterentwicklung erwartet. Dennoch steht der offene Code weiterhin öffentlich zur Verfügung und könnte von anderen Projekten aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form jemalloc oder seine Derivate in kommenden Einsatzgebieten eine Rolle spielen. Bemerkenswert ist, dass trotz der langen Zeit und des international hohen Nutzungsgrads jemalloc kaum je zu einem Community-Projekt mit vielfältigen Hauptentwicklern wurde. Die größere Beteiligung externer Institutionen oder Unternehmen kam vereinzelt, wurde aber nicht dauerhaft.

Innerhalb der Open-Source-Community galt jemalloc eher als ein Spezialprojekt mit zentraler Führung. Dieses Phänomen macht deutlich, wie schwierig es sein kann, komplexe Infrastrukturprojekte über Firmen- und Organisationsgrenzen hinaus lebendig und innovativ zu halten. Interessant ist auch der Blick auf das Thema Garbage Collection, das Jason Evans als Verfechter automatischer Speicherbereinigung bevorzugt. Jemalloc ist dagegen ein manuell arbeitender Speicher-Allocator, der jedoch durch seine Performance und Fragmentierungsvermeidung eine wichtige Lücke füllt, die Garbage Collector nicht immer effizient schließen können. Damit zeigt sich im wirtschaftlichen und technischen Kontext des modernen Softwarebaus der fortwährende Bedarf an vielfältigen Speicherstrategien, angepasst an spezifische Anforderungen und Ökosysteme.

Zusammenfassend lässt sich der jemalloc-Rückblick als Geschichte einer kontinuierlichen Anpassung, Innovationsfreude und der Herausforderungen eines Open-Source-Projekts in einem sich schnell wandelnden Technologiefeld verstehen. Die Zeiten der intensiven Entwicklung bei Facebook zählen zwar der Vergangenheit an, doch das Erbe von jemalloc lebt in vielen Systemen fort. Gleichzeitig mahnt die Geschichte zur Aufmerksamkeit gegenüber externer Nutzung und zum Aufbau tragfähiger Gemeinschaften, damit Projekte diese Bedeutung auch über viele Jahre beibehalten können. Trotz der aktuellen Entwicklungspause bleibt jemalloc ein bedeutender Meilenstein der Speicherverwaltung und ein interessantes Beispiel für die Dynamik technischer Entwicklung unter Einfluss von Unternehmen, Community und dem großen Bedarf an effizientem Speicher-Management.