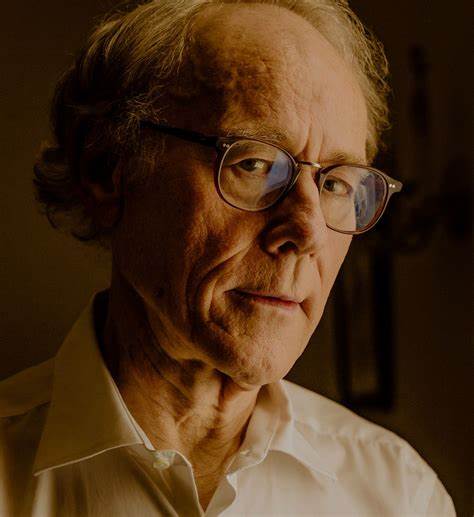

Im Bereich der Softwareentwicklung gehört das Testen von Code zu den grundlegenden Praktiken, mit denen die Qualität und Zuverlässigkeit von Programmen sichergestellt werden sollen. Doch was bedeutet Testen eigentlich wirklich? Dave Thomas, eine zentrale Figur in der Softwarewelt und Mitautor des Manifesto for Agile Software Development, stellt diese Frage auf den Kopf und regt zum Nachdenken über die wahre Funktion und den tatsächlichen Nutzen von Softwaretests an. Seine Beobachtungen werfen ein neues Licht auf das, was viele Programmierer als selbstverständlich ansehen, wenn sie Tests schreiben. Das gängige Verständnis von Tests ist oft recht einfach: Sie dienen dazu, sicherzustellen, dass der Code funktioniert, und helfen, Fehler zu finden und zu vermeiden. Es wird angenommen, dass ein umfassendes Testset die Wartbarkeit des Programmes verbessert, vor Regressionen schützt und Entwickler bei API-Designs unterstützt.

So weit, so gut, möchte man meinen. Doch Dave Thomas erzählt von einem persönlichen Experiment, das diese Annahmen hinterfragt und differenziert. Er begann seinen Versuch damit, unit tests bewusst auszulassen, ohne das restliche Vorgehen bei der Entwicklung zu ändern. Überraschenderweise stellte er fest, dass die Zahl der Fehler, die nach der Auslieferung der Software auftraten, im Vergleich zu vorher kaum höher war. Viele dieser Fehler kamen gar nicht durch fehlende Tests ans Licht, sondern durch die Nutzung der fehlerhaften Komponenten in anderen Teilen des Systems.

Nicht selten lagen die Ursachen im Missverständnis des Anwendungsfalles oder in unvorhergesehenen Datenlagen, worauf vorher auch kein Test hätte vorbereiten können. Das Resultat war erstaunlich: Streng auf das Auffinden von Bugs abzielende Unit-Tests zeigten sich in seinem Projektkontext nicht als so entscheidend, wie allgemein angenommen. Ist das nun eine Aufforderung, Tests zu vernachlässigen? Keineswegs. Die Erkenntnisse von Dave Thomas differenzieren vielmehr, wann und wie Tests einen echten Mehrwert liefern. Bei der Weiterentwicklung von Software etwa stellte er fest, dass das Fehlen eines Test-Schutzschirms die Änderungen zwar deutlich stressiger machen kann, weil man alle möglichen Auswirkungen manuell überprüfen muss.

Dennoch führt dies oft dazu, dass Entwickler sogenannte canary tests – hochrangige funktionale Tests – schreiben, die sich nicht auf die Details der Änderungen fokussieren, sondern darauf, ob die Anwendung als Ganzes weiterhin funktioniert. Eine tiefgehende Testabdeckung bremst manchmal sogar die Refaktorierungsbereitschaft, weil Entwickler nicht bereit sind, umfangreiche Tests anzupassen oder zu löschen, was langfristig zu schlechterer Codequalität führen kann. Ein anderer zentraler Aspekt ist der Einfluss von Tests auf das Design der Software. Viele Entwickler schätzen Tests als eine treibende Kraft, um den Code weniger stark gekoppelt und modularer zu gestalten. Das zwingt dazu, klare und einfache Schnittstellen zu definieren und sorgt für besseren Code, der leichter zu warten ist.

Doch auch hier zeigt Dave Thomas überraschende Ergebnisse: Selbst ohne tatsächlich geschriebene Tests hielt er während der Entwicklung stets einen inneren Dialog ab, in dem er sich vorstellte, wie er den Code testen würde. Dieses gedankliche Prüfen reichte oft aus, um notwendige Refaktorierungen anzustoßen und die Architektur schlanker zu halten. Das bestätigt die teils intuitive Natur der Softwareentwicklung, in der Erfahrung und geübtes Vorgehen wichtige Rollen spielen. Die Praxis zeigt, dass Tests unterschiedlich eingesetzt werden sollten, je nach Kontext und Risiko. In Bereichen mit hohen Kosten für Fehler – wie Finanz- oder sicherheitskritischen Anwendungen – sind umfangreiche Tests unverzichtbar.

In explorativen Entwicklungsphasen hingegen helfen Tests, das Verständnis für APIs und Verhaltensmuster zu vertiefen und dienen als lebendige Dokumentation eigener Erkenntnisse über das System. Zugleich warnt Dave Thomas davor, alles blindlings zu übernehmen, was vermeintlich guter Testpraxis entspricht. Tests sind schließlich auch Code, der gepflegt werden muss. Eine zu starre oder übertriebene Teststrategie kann die Wartbarkeit sogar verschlechtern und Flexibilität kosten. Ein weiterer interessanter Punkt ist die „Testbarkeit“ als ein Konzept, das den Entwickler konstant begleitet.

Nicht jede Funktionalität oder jeder Klassenentwurf ist gleichermaßen leicht testbar. Schwierigkeiten beim Schreiben von Tests können als Frühwarnsystem für zu komplexe, zu stark gekoppelte oder unlogische Codeabschnitte dienen. Das eröffnet Perspektiven, wie Tests nicht nur Fehler detektieren, sondern auch Gestaltungshinweise geben können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Testen in der Softwareentwicklung ein äußerst vielschichtiges Thema ist, das weit über das reine Finden von Bugs hinausgeht. Dave Thomas’ Analysen legen nahe, dass der reine Fokus auf Testabdeckung und strikte Testregeln zu einer Verzerrung der eigentlichen Vorteile führen kann.

Vielmehr sollte jeder Entwickler seine persönliche und projektbezogene Balance finden: Wann sind Tests sinnvoll und wo sind alternative Vorgehensweisen besser? Wann schreibe ich Tests als Sicherheitsnetz, wann als Werkzeug für sauberes Design und wann als exploratorische Hilfe? Für Einsteiger empfiehlt Dave Thomas, die Kunst des Testens behutsam und konsequent zu erlernen und zu üben. Erst wenn das Schreiben von Tests zur Routine wird, kann man abwägen, ob man Tests reduziert oder gezielter einsetzt. Für erfahrene Entwickler hingegen ist es ratsam, stets kritisch zu hinterfragen, welche Tests wirklich Mehrwert bringen, und sich nicht von dogmatischen Testvorgaben einengen zu lassen. Unser Bild von Tests sollte sich also weiterentwickeln: Tests sind nicht nur Qualitätskontrolle, sondern auch Entwicklungsbegleiter, Designhelfer, Dokumentation und mentaler Leitfaden. Indem wir unser Verständnis flexibler gestalten und persönliche Erfahrungen einfließen lassen, können wir nicht nur bessere Software bauen, sondern auch entspannter und produktiver arbeiten.

Das Fazit lautet: Testen „muss“ nicht immer so sein, wie es populär dargestellt wird. Es lohnt sich, eigene Experimente zu wagen, die Wirksamkeit verschiedener Testmethoden zu prüfen und den eigenen Entwicklungsstil bewusst zu gestalten. Denn nur so entfaltet das Testen sein volles Potenzial – im Sinne von Klarheit, Qualität und Freude am Programmieren.