In der heutigen digitalen Ära nehmen KI-basierte Technologien wie ChatGPT von OpenAI eine zentrale Rolle in unserem Alltag ein. Besonders im Bildungsbereich finden diese leistungsstarken Sprachmodelle immer häufiger Anwendung. Doch wie beeinflussen solche Tools unsere kognitiven Fähigkeiten und die Art und Weise, wie wir denken und lernen? Die jüngst vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) durchgeführte Studie „Your Brain on ChatGPT“ bietet vielfältige Einblicke, wie die Nutzung von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) die Gehirnaktivität und das Lernen verändert. Die Untersuchung zielt dabei speziell darauf ab, den kognitiven Aufwand und die neuronalen Muster beim Schreiben von Essays mit und ohne Unterstützung von ChatGPT zu vergleichen. Die Ergebnisse werfen ein Licht auf die Chancen, aber auch auf die Herausforderungen, die mit der immer stärkeren Integration von KI-Assistenzsystemen in unseren Denk- und Lernprozess einhergehen.

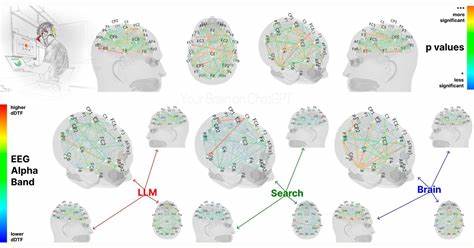

Die Studie wurde von Nataliya Kosmyna geleitet und basiert auf einer interdisziplinären Methodik, in der sowohl elektroenzephalographische Messungen (EEG) als auch textanalytische und qualitative Verfahren eingesetzt wurden, um ein umfassendes Bild kognitiver Veränderungen zu zeichnen. Die Versuchsteilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe schrieb Essays nur unter Zuhilfenahme des Gehirns, eine zweite nutzte klassische Suchmaschinen, und eine dritte bekam Unterstützung durch ChatGPT. Über mehrere Sitzungen hinweg wurden ihre Leistungen und neuronalen Aktivitäten beobachtet und dokumentiert. Die EEG-Daten offenbarten signifikante Unterschiede in der neuronalen Vernetzung zwischen den Gruppen. Besonders auffällig war, dass die Gruppe mit KI-Unterstützung die schwächste neuronale Kopplung zeigte, während diejenigen ohne externe Hilfsmittel die stärksten und weitreichendsten Gehirnnetzwerke aktivierten.

Somit konnte eine klare Skalierung der Gehirnaktivität beobachtet werden, beginnend bei intensiver Eigenleistung bis hin zu reduzierter neuronaler Engagement durch vermehrte externe Unterstützung. Darüber hinaus zeigte die Untersuchung, dass die Essayautoren in der ChatGPT-Gruppe eine geringere Eigenverantwortung für ihre Texte empfanden. Sie hatten Schwierigkeiten, sich an Inhalte zu erinnern oder sie zu zitieren, was auf eine geringere kognitive Verankerung der erarbeiteten Texte hindeutet. Im Gegensatz dazu empfanden die Suchmaschinen-Gruppe eine stärkere Identifikation mit ihren Arbeiten, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau der „Brain-only“-Gruppe. Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie war, wie sich die kognitive Leistungsfähigkeit verändert, wenn das Hilfsmittel wechselt.

Teilnehmer, die zunächst mit ChatGPT gearbeitet hatten und später ohne externe Unterstützungen schrieben, zeigten eine deutliche Abnahme der neuronalen Aktivierung. Umgekehrt erweckte die Nutzung von ChatGPT bei den zuvor „brain-only“ schreibenden Teilnehmern eine verstärkte Gedächtniserinnerung und Aktivierung von visuellen sowie präfrontalen Hirnarealen, die an der Informationsverarbeitung beteiligt sind. Diese Befunde deuten darauf hin, dass der Einsatz von KI-Werkzeugen zwar kurzfristig Hilfestellung bieten kann, gleichzeitig aber auch zu einer Anpassung und Veränderung der gedanklichen Strategien führt. Besonders die geringere Aktivierung der Alpha- und Betanetzwerke bei den KI-Nutzern könnte als Hinweis auf eine reduzierte kognitive Anstrengung gedeutet werden. Die Studie betont jedoch, dass man nicht vereinfacht sagen kann, dass der Gebrauch von LLMs uns „dümmer“ macht.

Ein vorsichtiger und differenzierter Umgang mit den Daten ist notwendig. Die Sprache der Forschung vermeidet Begriffe mit negativen Konnotationen, die das Ergebnis verzerren oder die Komplexität der Problematik unterschätzen könnten. Die Studie wurde als Preprint veröffentlicht und hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Peer-Review durchlaufen, weshalb die Ergebnisse als vorläufig betrachtet werden müssen. Trotzdem stellt sie einen wichtigen Impuls dar, um die Auswirkungen moderner KI-Technologien auf das menschliche Lernen besser zu verstehen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonen auch die limitierten Rahmenbedingungen der Studie.

So war die Stichprobe trotz multidisziplinärer Ausrichtung relativ klein und geografisch eingeschränkt. Zukünftige Befragungen sollten deshalb eine größere Bandbreite an Altersgruppen, Berufsständen und Geschlechtern umfassen, um allgemeinere Aussagen zu ermöglichen. Des Weiteren beschäftigen sich die Forschenden damit, weitere KI-Modelle in den Vergleich einzubeziehen und multimodale Anwendungen zu untersuchen, die neben Text auch Ton oder andere Datenformate verwenden. Die Trennung der Essay-Schreibphase in einzelne Aufgaben wie Ideenfindung und Formulierung soll in künftigen Studien eine noch tiefere Analyse der kognitiven Prozesse erlauben. Methodisch ist geplant, die EEG-Analysen mit anderen bildgebenden Verfahren wie fMRT zu ergänzen, um Subkortikalregionen besser abzubilden.

Langfristig steht auch die Frage im Raum, wie sich der Gebrauch von KI-Werkzeugen auf Kreativität, Erinnerungsvermögen und Schreibfluss auswirkt, insbesondere bei fortgesetzter Nutzung über längere Zeiträume. In der Gesamtschau liefert die MIT-Studie einen faszinierenden Einblick in die sich wandelnde Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Während KI-basierte Tools unbestreitbare Vorteile bieten und viele Tätigkeiten erleichtern, zeigen die neuronalen Daten, dass dies mit einer Anpassung der Gehirnaktivität und einem veränderten Lernverhalten einhergeht. Diese Erkenntnisse eröffnen eine Debatte über den verantwortungsvollen Umgang mit solchen Technologien in Bildung und Alltag. Die Fragen, wie viel Unterstützung angemessen ist und wie man die Eigenaktivität des Gehirns fördern kann, stehen im Mittelpunkt zukünftiger Forschungen.

Auch die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern bleibt unverzichtbar, denn sie können die Brücke zwischen Technologie und Entwicklung schulischer Kompetenzen schlagen. Die Herausforderung liegt darin, KI nicht als Ersatz des Denkens zu sehen, sondern als Werkzeug, das Denkleistungen ergänzen und bereichern kann. Die Studienergebnisse unterstreichen eine Balance zwischen hilfreicher Assistenz und der Förderung kognitiver Selbstständigkeit. Die gesellschaftliche Diskussion über KI im Bildungsbereich wird durch diese Forschung um fundierte wissenschaftliche Befunde bereichert. Letztlich zeigt sich, wie komplex und dynamisch die Interaktion zwischen menschlichem Gehirn und modernen Technologieinnovationen ist.

Weiterführende Untersuchungen könnten dazu beitragen, das Zusammenspiel von KI und menschlicher Intelligenz so zu gestalten, dass beide Partner optimal voneinander profitieren. Somit ist die MIT-Studie „Your Brain on ChatGPT“ ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, die kognitiven Implikationen von KI-Einsatz realistisch und differenziert einzuschätzen. Sie ruft zugleich dazu auf, verantwortungsvoll mit dieser mächtigen Technologie umzugehen, um das Potenzial der menschlichen Denkleistung bestmöglich zu erhalten und auszubauen. Die intensive Beschäftigung mit den genannten Fragestellungen wird entscheidend sein für die Gestaltung zukünftiger Lernumgebungen, in denen künstliche und natürliche Intelligenz harmonisch koexistieren.