Die Gesundheit des menschlichen Herz-Kreislauf-Systems ist in hohem Maße sensibel gegenüber einer Vielzahl von inneren und äußeren Einflüssen. Während traditionelle Faktoren wie Ernährung, Bewegung, Stress und Umweltbelastungen wie Luftverschmutzung gut untersucht sind, gewinnen zunehmend auch weniger offensichtliche Umweltvariablen an Bedeutung. Eine dieser Variablen ist die geomagnetische Aktivität, also Schwankungen des Erdmagnetfelds, die durch Sonnenprozesse verursacht werden. Die potenziellen Auswirkungen dieser geomagnetischen Störungen auf Blutdruck und kardiovaskuläre Funktionen sind Gegenstand moderner interdisziplinärer Forschung. Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, gilt als eine der Hauptursachen für Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere kardiovaskuläre Erkrankungen.

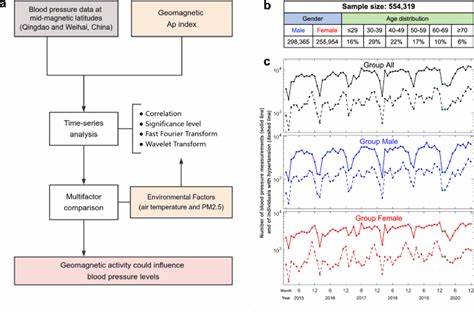

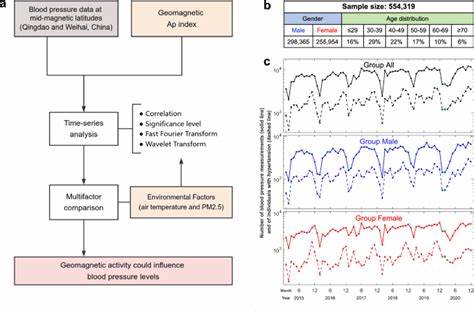

Das Verstehen aller Ursachen und Faktoren, die Blutdruckveränderungen begünstigen, stellt somit eine zentrale Aufgabe in Medizin und öffentlicher Gesundheitsvorsorge dar. Studien aus mehreren Ländern haben in den letzten Jahrzehnten Hinweise darauf geliefert, dass Veränderungen der geomagnetischen Aktivität statistisch signifikante Korrelationen mit Blutdruckanstiegen aufweisen können. Diese Beziehungen sind jedoch komplex und bisher kaum in großem Maßstab wissenschaftlich belegt worden. Eine repräsentative Studie aus China, veröffentlicht im Jahr 2025, analysierte mehr als eine halbe Million Blutdruckmessungen über einen Zeitraum von sechs Jahren in den Städten Qingdao und Weihai, die sich in mittleren magnetischen Breiten befinden. Ziel war es, den direkten Zusammenhang zwischen der geomagnetischen Aktivität, gemessen am Ap-Index, und Blutdruckschwankungen zu untersuchen.

Dabei wurden neben weiteren Umweltfaktoren wie Lufttemperatur und Feinstaubbelastung (PM2.5) auch periodische Schwankungen und Zeitverzögerungen in Betracht gezogen. Das Ergebnis der Studie verdeutlichte, dass sowohl systolischer als auch diastolischer Blutdruck jahreszeitliche bimodale Muster aufwiesen, die im engen Zusammenhang mit Periodizitäten in der geomagnetischen Aktivität standen. Insbesondere 3-, 6- und 12-monatige Zyklen wurden sowohl im Ap-Index als auch im Blutdruck identifiziert. Auffällig war, dass diese mehrfachen periodischen Muster bei Lufttemperatur und Feinstaub nicht zu beobachten waren, was eine besondere Rolle der geomagnetischen Aktivität unterstreicht.

Interessant ist auch, dass bei erhöhter geomagnetischer Aktivität die Korrelation zwischen Blutdruck und Ap-Index stärker war und die Reaktionszeit des Blutdrucks kürzer wurde. Die zeitliche Verzögerung zwischen einem Spitzenwert im Ap-Index und der nachfolgenden Blutdruckerhöhung lag je nach Studie zeitweilig bei einem bis zwei Monaten. Ein weiterer bemerkenswerter Befund war, dass Frauen empfindlicher auf geomagnetische Schwankungen reagierten, was sich in stärkeren Korrelationen insbesondere beim systolischen Blutdruck zeigte. Im Detail lässt sich dazu sagen, dass die geomagnetischen Störungen durch Sonnenwinde und damit verbundene Ströme im Magnetfeld der Erde hervorgerufen werden. Diese Einflüsse sind besonders rund um die Tagundnachtgleichen im Frühling und Herbst ausgeprägt, was die bimodalen saisonalen Peaks sowohl im Ap-Index als auch in den Blutdruckdaten erklären könnte.

Die daraus resultierenden elektromagnetischen Felder können auf unterschiedliche biologische Systeme wirken. Eine plausible Hypothese postuliert, dass menschliche biologische Rhythmen und hormonelle Steuerungsprozesse, die Blutdruckregulation beinhalten, durch diese geomagnetischen Signale moduliert werden könnten. Ein weiterer im Zusammenhang stehender Mechanismus ist der Einfluss von Schumann-Resonanzen, elektromagnetischen Wellen im Frequenzbereich von etwa 7,8 Hz, die zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre entstehen. Diese Resonanzen überlagern sich mit menschlichen Gehirnwellen und könnten über neuroendokrine Effekte wie die Freisetzung von Vasopressin den Blutdruck indirekt beeinflussen. Studien zeigen saisonale Schwankungen von Vasopressin-produzierenden Neuronen, die mit den Peaks der Blutdruckwerte korrespondieren.

Im Vergleich zu etablierten Umweltfaktoren wie Lufttemperatur und Feinstaub ist die Geomagnetik ein weniger erforschter, jedoch vielversprechender Parameter. Während Temperatur und Feinstaub zwar stärkere unmittelbare Korrelationen zum Blutdruck aufweisen, fehlt ihnen die komplexe Periodizität und zeitliche Strukturierung, die man im Zusammenhang mit der geomagnetischen Aktivität beobachtet. Daraus lässt sich schließen, dass geomagnetische Einflüsse eher langfristige, subtile und rhythmisch geprägte Effekte hervorrufen könnten, die traditionelle Umweltfaktoren ergänzen. Die Forschungsarbeiten weisen zudem auf unterschiedliche Reaktionszeiten des Blutdrucks auf geomagnetische Aktivität hin. Eine erhöhte Aktivität geht mit kürzeren Verzögerungen einher, was auf eine schnellere physiologische Anpassung oder Reaktion hindeuten könnte.

Bei geringerer Aktivität verlängert sich die Zeitspanne, bis sich Blutdruckveränderungen manifestieren. Solche zeitlichen Verschiebungen sind für die Entwicklung präventiver medizinischer Maßnahmen von großer Bedeutung. Neben den physiologischen Effekten bietet die Analyse der geomagnetischen Aktivität eine Möglichkeit, Risiken für Bluthochdruck-Patienten besser einzuschätzen. Gerade in Zeiten mit intensiven geomagnetischen Störungen könnten Betroffene eine engere Kontrolle ihres Blutdrucks benötigen. Auch Gesundheitsbehörden und politische Entscheidungsträger könnten daraus Empfehlungen für Monitoring und Intervention ableiten.

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass Korrelationen nicht zwangsläufig Kausalität bedeuten. Die geomagnetischen Einflüsse sind Teil eines komplexen Umweltsystems und können von weiteren Faktoren überlagert werden. Die Daten der untersuchten Studie stammen von zwei Städten mit ähnlichen geographischen und magnetischen Bedingungen, was die Übertragbarkeit auf andere Regionen mit extremen magnetischen Breiten noch offenlässt. Zukünftige Forschungen sollten auch Patientenkohorten mit detaillierten Daten zu Medikamenteneinnahme und Gesundheitsverlauf sowie längere Beobachtungszeiträume umfassen, um kausale Zusammenhänge klarer herauszuarbeiten. Auch das Verhältnis zwischen Geschlecht und Empfindlichkeit gegenüber geomagnetischen Schwankungen erfordert weitere Untersuchungen.

Die aktuelle Studie legt nahe, dass Frauen stärker reagieren, was mit hormonellen Unterschieden und vaskulären Steuerungsmechanismen einhergehen könnte. Diese Erkenntnisse können dazu beitragen, individualisierte Behandlungsstrategien zu entwickeln. Abschließend erweitert die Forschung zur geomagnetischen Aktivität als Einflussfaktor für Blutdruckschwankungen unser Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. Die Identifikation regelmäßiger Zyklen und zeitlicher Muster eröffnet neue Horizonte für die Prävention und Therapie von Hypertonie sowie weiteren kardiovaskulären Erkrankungen. Die klinische Relevanz dieser Entdeckungen sollte nun mit interdisziplinären Ansätzen weiter erprobt und in die gesundheitspolitischen Konzepte integriert werden.