In der heutigen dynamischen IT-Welt ist die Fähigkeit, Software schnell und zuverlässig zu liefern, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Doch trotz modernster Technologien und agiler Methoden kämpfen viele Teams mit verzögerten Auslieferungen, hoher Fehlerquote und überlasteten Entwicklern. Ein zentraler Hebel zur Verbesserung dieser Situation ist das strikte Limitieren der Work in Progress (WIP) – also der Anzahl an gleichzeitig bearbeiteten Aufgaben. Dieser Ansatz sorgt für mehr Fokus, geringere Komplexität und eine stabile, vorhersehbare Entwicklungsgeschwindigkeit. Viele Softwareteams neigen dazu, mehrere große Aufgaben parallel zu starten, um das Gefühl von Fortschritt zu erzeugen.

Beispielsweise arbeitet ein Team mit fünf Entwicklern häufig gleichzeitig an fünf unterschiedlichen Features oder User Stories. Auf den ersten Blick scheint dies logisch, um möglichst viel gleichzeitig anzustoßen und damit die Quartalsziele zu erreichen. Doch diese Parallelisierung birgt oft verdeckte Risiken und ineffiziente Abläufe, die sich erst später offenbaren. Ein häufiger Effekt hoher WIP besteht darin, dass über lange Zeiträume kaum sichtbare Fortschritte erzielt werden. Statt kontinuierlich abgeschlossene Features zu liefern, stapeln sich halbfertige Arbeiten, was zu einer zeitlichen Ballung der Auslieferungen kurz vor Deadlines führt.

In solchen Phasen haben Stakeholder das Gefühl, das Team stehe still oder liefere nichts Greifbares – was die Wahrnehmung der Entwicklungsgeschwindigkeit erheblich verschlechtert. Gleichzeitig steigt auch das Risiko, dass durch das enge Zusammenspiel mehrerer paralleler Aufgaben am Ende eines Zyklus Fehler und Verzögerungen wahrscheinlicher werden. Eine Gruppe von Features, die alle gleichzeitig fertiggestellt werden müssen, steht unter hohem Druck. Dies kann zu Abstrichen bei der Qualität führen, da schnelles Beheben von Fehlern oder das Nacharbeiten technischen Schulden (Technical Debt) viele Ressourcen bindet und die langfristige Geschwindigkeit negativ beeinflusst. Die Lösung liegt im radikalen Fokussieren, das heißt darin, die WIP-Anzahl streng zu begrenzen – idealerweise auf eins.

Dieses sogenannte Single-Piece-Flow-Prinzip ist auf den ersten Blick kontraintuitiv, weil es sich so anfühlt, als würde das Team weniger Aufgaben gleichzeitig angehen und somit weniger schaffen. Doch die Realität zeigt, dass sich die Lieferungsgeschwindigkeit durch den Fokus auf eine Aufgabe nach der anderen deutlich erhöht. Durch das Swarming auf eine einzelne Aufgabe arbeitet das gesamte Team an einem Stück Software. Dadurch entsteht eine stärkere Zusammenarbeit, die Qualität steigt und Fehler werden frühzeitig erkannt und behoben. Gleichzeitig entsteht eine regelmäßige, planbare Abfolge von Auslieferungen, die Stakeholdern ständig sichtbaren Mehrwert bietet.

Diese kontinuierliche Wertlieferung verbessert das Vertrauen in das Entwicklungsteam und reduziert den Druck, der normalerweise kurz vor dem Projektende entsteht. In der Praxis ist eine WIP-Begrenzung auf eins manchmal nur schwer realisierbar. Manche Aufgaben sind zu groß oder zu komplex, um von einem kleinen Team in kurzer Zeit abgeschlossen zu werden. Hier ist der Mittelweg sinnvoll – etwa die Aufteilung in kleine Subteams, die jeweils eine oder zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeiten. Auch bei einem WIP von zwei lässt sich bereits eine deutliche Verbesserung gegenüber unbegrenztem parallelen Bearbeiten beobachten.

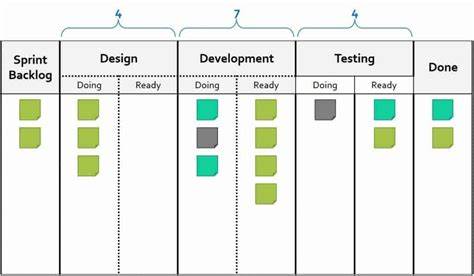

Um diese Transformationsstrategie erfolgreich umzusetzen, sind einige wesentliche Punkte zu beachten. Zunächst ist es sinnvoll, mit einem Team zu pilotieren, um Erfahrungen zu sammeln und organisatorische Hürden früh zu identifizieren. Die Visualisierung der Arbeit auf Scrum- oder Kanban-Boards ist zentral, um den aktuellen WIP transparent zu machen und die Einhaltung der Grenzen zu unterstützen. So werden Engpässe sichtbar und das Team gewöhnt sich an den Rhythmus des Abschlusses statt des Anfangs von Aufgaben. Eine weitere wichtige Komponente ist die Disziplin bei der Fokuswahrung.

Teams sollten nur dann neue Arbeit aufnehmen, wenn aktuelle Aufgaben abgeschlossen sind. Dies verlangt ein Umdenken sowohl bei Entwicklern als auch bei Führungskräften, die den vermeintlichen Drang, alle Ziele gleichzeitig anzugehen, überwinden müssen. Das Tracking der sogenannten Cycle Time – also der Zeit, die eine Aufgabe vom Beginn bis zur Fertigstellung benötigt – bietet messbare Daten, um zu zeigen, wie sich die WIP-Begrenzung auf die Teamgeschwindigkeit auswirkt. Typischerweise lässt sich nach Einführung der Limits eine signifikante Verkürzung der Durchlaufzeiten und eine höhere Vorhersagbarkeit feststellen. Neben der Steigerung der Geschwindigkeit und Qualität bewirkt eine Beschränkung der Work in Progress auch eine erhöhte Anpassungsfähigkeit.

In einer Umgebung, in der wenige Arbeiten gleichzeitig aktiv sind, können Teams schneller auf geänderte Anforderungen oder Prioritäten reagieren, ohne den Überblick über viele parallel laufende Arbeiten zu verlieren. Dies steigert die Flexibilität des Teams und die Reaktionsfähigkeit des gesamten Unternehmens erheblich. Das Prinzip, die Anzahl paralleler Aufgaben zu limitieren, ist eng verwandt mit Lean-Methoden und dem agilen Manifest, welche die Reduzierung von Verschwendung, den Fokus auf das Wesentliche und die kontinuierliche Verbesserung betonen. Für Softwareentwicklungsteams, die mit hohen Erwartungen und komplexen Anforderungen konfrontiert sind, ist eine konsequente WIP-Begrenzung ein praxisbewährter Hebel zur Produktivitätssteigerung. Abschließend lässt sich sagen, dass echte Geschwindigkeit in der Softwareentwicklung nicht durch das Multiplikationsprinzip „mehr anfangen“ entsteht, sondern durch die Maximierung der Menge an fertiggestellter Arbeit in einem definierten Zeitraum.

Die konsequente Begrenzung der Work in Progress ist der Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen. Sie ermöglicht Teams, fokussiert zu arbeiten, Risiken zu verringern, die Qualität zu verbessern und regelmäßige Ergebnisse zu liefern, die messbaren Mehrwert schaffen. So kann die Softwareentwicklung deutlich schneller, effizienter und robuster ablaufen – ein essenzieller Erfolgsfaktor im digitalen Wettbewerb.