Die Debatte um Kryptowährungen hat in den letzten Jahren weltweit erheblich an Bedeutung gewonnen und stellt Regierungen, Finanzinstitute sowie Justizbehörden vor komplexe Herausforderungen. Insbesondere in Indien sorgt die Rechtslage rund um digitale Vermögenswerte immer wieder für Diskussionen. Kürzlich hat der Oberste Gerichtshof des Landes in einem Verfahren, das sich mit einem Betrugsfall im Bereich Kryptowährungen aus dem Jahr 2018 befasst, die Notwendigkeit unterstrichen, Kryptowährungen nicht zu verbieten, sondern einen klaren Regulierungsrahmen zu schaffen. "Ein Verbot könnte gleichbedeutend mit dem Schließen der Augen vor der Realität sein", so die einhellige Meinung der Richter. Statt pauschaler Verbote wird ein differenziertes Vorgehen gefordert, das den rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten der digitalen Währungen gerecht wird.

Der Gerichtshof stellte fest, dass Kryptowährungen trotz aller Risiken und Unsicherheiten eine klare Anerkennung durch den Staat erfahren haben, was sich unter anderem in der Besteuerung digitaler Assets zeigt. Diese Tatsache widerspreche einem vollständigen Verbot und zeige, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, um das regulatorische Vakuum zu füllen. Die derzeitige Situation, in der Kryptowährungen weder umfassend gesetzlich reguliert noch eindeutig verboten sind, führe zu erheblichen Problemen in der Rechtsprechung. So werde es beispielsweise schwierig, Eigentum an Kryptowährungen nachzuweisen oder entsprechende Beweise vor Gericht zu erbringen. Die Richter mahnten, dass ohne klare gesetzliche Richtlinien sowohl Investoren als auch Strafverfolgungsbehörden benachteiligt seien.

Die Kryptowährungsbranche zeichnet sich durch ihre Dezentralisierung, globale Vernetzung und schnelle technologische Entwicklung aus. Diese Faktoren erschweren die Einführung angemessener Vorschriften und verlangen eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebern, Finanzaufsichtsbehörden und Experten aus dem Technologiesektor. Die Herausforderungen reichen von der Bekämpfung von Geldwäsche über steuerliche Erfassung bis hin zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes. Ohne regulative Vorgaben laufen Nutzer Gefahr, in betrügerische Plattformen zu geraten, was in der Vergangenheit bereits mehrfach zu großen Verlusten führte. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Verhandlung hervorgehoben, dass ein Verbot die Innovation behindern und Indien im globalen Wettbewerb um technologische Fortschritte zurückwerfen könnte.

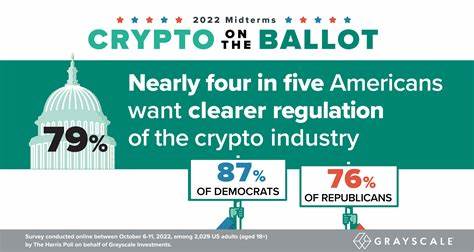

Länder wie die USA, Singapur oder die Europäische Union engagieren sich zunehmend für eine offene, aber kontrollierte Entwicklung des Kryptosektors und investieren in die Schaffung von Rechtssicherheit. India könnte von diesem Ansatz profitieren, um ein attraktives Umfeld für Start-ups im Blockchain- und Kryptowährungsbereich zu schaffen. Die Diskussion um die Regulierung von Kryptowährungen ist auch eng mit der Sichtweise von Steuerpolitik und Finanzmarktstabilität verknüpft. Der Oberste Gerichtshof verweist darauf, dass durch eine Regulierung nicht nur die Einhaltung von Steuerpflichten gewährleistet werden kann, sondern auch Risiken für die Wirtschaft durch spekulative Blasen oder Finanzbetrug reduziert werden. Eine klare rechtliche Grundlage unterstützt zudem die Einbindung von Kryptowährungen in das bestehende Finanzsystem, ohne neue Risiken für Verbraucher und Investoren zu schaffen.

Gleichzeitig wurde die Bedeutung der Aufklärung der Öffentlichkeit hervorgehoben. Viele Nutzer investieren in Kryptowährungen ohne ausreichendes Verständnis der komplexen Mechanismen oder der potenziellen Risiken. Staatliche Stellen und Finanzinstitute könnten durch Informationskampagnen dazu beitragen, das Bewusstsein für sichere Nutzung und verantwortungsbewusstes Investment zu stärken. Auch die Vermittlung von technischen Kenntnissen im Umgang mit digitalen Wallets, Transaktionen und Sicherheitsvorkehrungen spielt eine wichtige Rolle. Die Forderung nach Regulierung ist damit ein Aufruf zu einem ausgewogenen Ansatz: Keine Verbote, die Innovationen ersticken und Nutzer ins Dunkle treiben, sondern klare, transparente und durchsetzbare Gesetze, die den digitalen Währungsmarkt schützen und gleichzeitig seine Entwicklung fördern.

Die Justiz scheint erkannt zu haben, dass das Ignorieren der Realität von Kryptowährungen langfristig mehr Schaden anrichten könnte als eine wohlüberlegte Regulierung. Experten sind sich einig, dass eine kohärente Regulierung neben steuerlichen Fragen auch Aspekte wie die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, Geldwäscheprävention und den Verbraucherschutz umfassen muss. Durch internationale Zusammenarbeit könnten Standards gesetzt werden, die grenzüberschreitend gelten und so die Rechtssicherheit erhöhen. Die im Mai 2025 geführte Verhandlung des Obersten Gerichtshofs markiert womöglich einen Wendepunkt in der indischen Kryptopolitik. Die klare Ansage gegen ein Verbot und für eine Regulierung sendet starke Signale an Gesetzgeber, Investoren und die Gesellschaft.

Während die Debatte um Kryptowährungen weltweit weiter tobt, kann Indien mit einem proaktiven regulatorischen Rahmen eine Vorreiterrolle einnehmen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Idee, Kryptowährungen einfach zu verbieten, die Probleme weder löst noch die Chancen nutzt, die digitale Assets bieten. Gerade in einer Zeit, in der Technologie und Finanzmärkte immer enger verwoben sind, muss die Justiz mit klaren Leitlinien dem Wirtschaftsbereich Stabilität und Vertrauen verleihen. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zeigt, dass der Weg in die Zukunft von Kryptowährungen in Indien über Regulierung und nicht über Verbote führt.