Die Nachfrage nach immer leistungsfähigeren und effizienteren Computerprozessoren treibt die Forschung im Bereich der Hochfrequenz-Kerne und Caches seit Jahren voran. Besonders Innovationen in der Kryogenik und in der Supraleitertechnologie eröffnen vielversprechende Perspektiven, um bisherige physikalische und technologische Grenzen zu überwinden. Angesichts wachsender Anforderungen an Rechenleistung und Energieeffizienz ist es essenziell, die Potenziale und Limitationen dieser neuartigen Technologien umfassend zu verstehen und kritisch zu bewerten. In der traditionellen Halbleiterindustrie stoßen Entwickler zunehmend auf Herausforderungen wie steigende Leckströme und Performanceeinbußen bei höheren Temperaturen. Diese Effekte limitieren das Taktfrequenzwachstum von Prozessoren und damit die Skalierbarkeit herkömmlicher Computerarchitekturen.

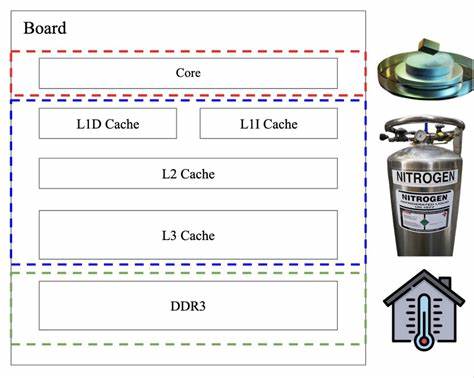

Kryogene Halbleitertechnik, bei der Bauteile bei extrem niedrigen Temperaturen betrieben werden (typischerweise unter -150 Grad Celsius), bietet eine Möglichkeit, genau diese Probleme zu minimieren. Durch die Abkühlung verringern sich Leckströme enorm, und gleichzeitig verbessert sich die Beweglichkeit der Elektronen, wodurch die Bauelemente schneller und weniger energieintensiv arbeiten können. Noch weiter geht die Supraleitertechnologie, die bei Temperaturen unter 10 Kelvin arbeitet und den elektrischen Widerstand vollständig eliminiert. Diese Eigenschaft ermöglicht eine nahezu verlustfreie Stromführung, was wiederum potenziell extrem niedrige Energieverluste bei sehr hohen Taktraten bedeutet. Theoretisch könnten damit Prozessoren entstehen, die sowohl schnell als auch äußerst energiesparsam arbeiten.

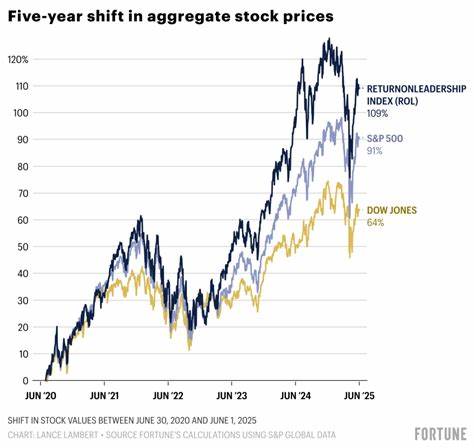

Solche supraleitenden Kerne wären damit wegweisend für die Entwicklung zukünftiger Hochleistungsrechner. Eine detaillierte Leistungsmodellierung ist für das Verständnis der tatsächlichen Vor- und Nachteile dieser Technologien unverzichtbar. Die neuesten Forschungsarbeiten, unter anderem veröffentlicht im Rahmen des Workshops ModSim 2024, zeigen anhand von Simulationen mit der bekannten gem5-Plattform, wie Hochfrequenz-Kerne in beiden Technologien sich unter realistischen Lasten verhalten. Typische Anwendungsfälle wie die Benchmarks NPB, SPEC CPU2006 und GAPBS wurden verwendet, um praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen. Die Simulationsergebnisse verdeutlichen, dass sowohl in-Order- als auch Out-of-Order-Kerne bei hohen Taktfrequenzen potenzielle signifikante Leistungsvorteile erzielen können.

Insbesondere profitiert die Kryotechnik hiervon, da die Verringerung der Leckströme und die gesteigerte Elektronenmobilität echten Performance-Gewinn bewirken. Das bedeutet, dass Anwendungen, die von hoher Instruktionsdurchsatzrate und geringen Verzögerungen profitieren, deutlich schneller ausgeführt werden könnten. Gleichzeitig legt die Analyse offen, dass die Bandbreite des Cache-Subsystems eine zentrale limitierende Größe darstellt. Trotz der schnelleren Kerne können die Caches bei wachsender Frequenz und mehr Instruktionsparallelität nicht unbegrenzt mithalten. Engpässe in der Datenversorgung der Prozessoren führen dazu, dass die theoretisch mögliche Leistungssteigerung in der Praxis nicht vollständig realisiert wird.

Dieses Phänomen spricht für die Notwendigkeit, auch die Cache-Architektur an die neuen Hochfrequenz-Bedingungen anzupassen und weiterzuentwickeln. Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die reine Verbesserung der Taktfrequenz kein Allheilmittel ist, wenn die Speicherhierarchie nicht synchron optimiert wird. Der Weg zu einer perfekten Balance zwischen Core-Geschwindigkeit und Cache-Leistung ist entscheidend, um das volle Potenzial von kryogenen und supraleitenden Systemen auszuschöpfen. Hierzu müssen neben neuen Designprinzipien auch innovative Materialien und Technologien in der Speichertechnologie erforscht werden. Neben den technischen Herausforderungen sind auch praktische Aspekte bei der Einführung von Hochfrequenz-Kernen mit kryogenen oder supraleitenden Komponenten zu berücksichtigen.

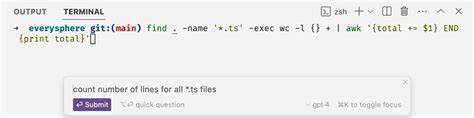

Die Kühlung auf extrem niedrige Temperaturen erfordert aufwändige und kostenintensive Anlagen, deren Stabilität und Wartbarkeit in Rechenzentren durchdacht werden müssen. Zudem ist die Integration solcher Systeme in bestehende Hard- und Softwareumgebungen noch Gegenstand intensiver Forschung. Trotz dieser Herausforderungen ist die Arbeit an diesen Technologien von großer Bedeutung, da bislang unerreichte Kombinationen aus Leistung und Energieeffizienz erzielt werden können. Die beschriebenen Vorteile versprechen revolutionäre Fortschritte in Bereichen wie Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz und Echtzeitanalyse großer Datenmengen. Insgesamt liefern die Simulationen und Analysen der jüngsten Forschungsarbeiten wichtige Impulse, um die Entwicklung von Prozessorarchitekturen in eine neue Ära zu führen.

Indem die Limitationen der aktuellen Cache-Systeme erkannt und adressiert werden, kann der technologische Durchbruch im Bereich der Hochfrequenzprozessoren möglich werden. Die Kombination von kryogener Halbleitertechnik mit supraleitender Elektronik birgt die Chance, maßgeblich zur Leistungssteigerung bei gleichzeitig reduzierten Betriebskosten beizutragen. Nicht zuletzt zeigt die Forschung, dass zukünftige Weiterentwicklungen nicht an einzelnen Komponenten festmachen dürfen, sondern eine holistische Betrachtung der gesamten Systemarchitektur erforderlich ist. Nur wenn Kerne, Cache und die umgebende Infrastruktur harmonisch zusammenspielen, lässt sich die volle Leistungsfähigkeit der neuartigen Technologien ausschöpfen. Die potenziellen Anwendungen dieser revolutionären Technologien sind vielfältig.

Von Quantencomputern über hochpräzise Simulationen bis zu energieeffizienten, rechenintensiven Cloud-Diensten eröffnen sich zahlreiche neue Möglichkeiten. Die Erforschung der Kryo- und Supraleiterprozessoren wird daher in den kommenden Jahren mit hoher Priorität weitergeführt werden, um den Weg für die Computer der Zukunft zu ebnen.