In der heutigen Welt künstlicher Intelligenz nehmen Bestenlisten eine bedeutende Rolle ein, wenn es darum geht, den Fortschritt verschiedener Modelle zu messen und Innovation sichtbar zu machen. Plattformen wie Chatbot Arena haben sich als zentrale Bühne etabliert, auf der die leistungsfähigsten KI-Modelle gegeneinander antreten und im direkten Vergleich bewertet werden. Doch hinter den glänzenden Zahlen und Ranking-Plätzen verbirgt sich oft eine komplexe Realität, die als „Leaderboard Illusion“ bezeichnet wird – die Täuschung oder Verzerrung, die entsteht, wenn Messgrößen zum Selbstzweck werden und die wahren Fortschritte verschleiern. Dieser Blick hinter die Kulissen zeigt, welche systematischen Probleme oft unbemerkt bleiben, welche Dynamiken Ranglisten verzerren und wie die KI-Community mehr Fairness und Transparenz fordern sollte, um genuine Weiterentwicklung zu fördern. Die Entstehung von Chatbot Arena als Benchmark-Plattform bringt eine neue Art der Bewertung ins Spiel: Menschliches Feedback in Echtzeit, paarweise Vergleiche und eine Community-getriebene Umgebung, die scheinbar authentische, praxisnahe Einschätzungen ermöglichen.

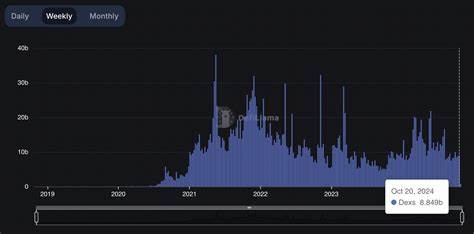

Nutzer können ihre eigenen Fragen und Aufforderungen eingeben, die dann von je zwei zufällig ausgewählten Modellen beantwortet werden. Durch Blindbewertungen, bei denen die Identität des Modells verborgen bleibt, wird ein vermeintlich objektives Urteil getroffen. Dieses innovative Verfahren soll den realen Einsatzszenarien von KI gerecht werden und Verzerrungen minimieren. Doch je populärer die Plattform wird, desto mehr treten die Grenzen und Herausforderungen ihrer Methodik zutage. Die Datenanalyse von über zwei Millionen Kämpfen und hunderten von Modellen zwischen Januar 2024 und April 2025 offenbart einige überraschende Muster.

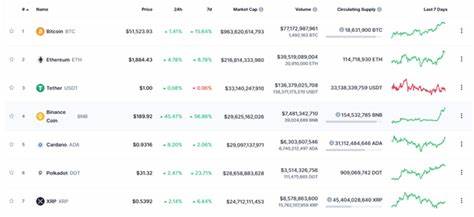

Insbesondere zeigt sich, dass Privat-Tests und eine gezielte Überrepräsentation bestimmter Modelle in den Bewertungen innerhalb der Plattform den Wettbewerb verzerren. Einige Unternehmen, darunter Meta, profitieren von einer großen Anzahl paralleler, privater Testläufe, was nicht nur einem unfairen Wettbewerbsvorteil gleichkommt, sondern auch bedeutet, dass die öffentlich einsehbaren Versionen der Modelle nicht zwingend den tatsächlich getesteten Versionen entsprechen. Das Resultat ist eine künstlich aufgeblasene Rangposition, die mehr dem geschickten Spiel mit Bewertungsmethoden als echter Leistungssteigerung zuzuschreiben ist. Eine weitere Ursache für die Verzerrung liegt in der ungleichen Datenverteilung. Proprietäre, also unternehmensgeführte, Modellanbieter dominieren die Arena-Daten erheblich und erhalten Zugang zu über 60 Prozent des Bewertungsdatensatzes, während akademische und gemeinnützige Forschungsinstitute nur minimale Anteile nutzen dürfen.

Dieser 68-zu-1-Disparität gegenüber kleineren Anbietern führt zu einem Teufelskreis: Modelle, die mehr Daten aus der Arena trainieren, verzeichnen deutlich bessere Ergebnisse, was sich wiederum in höheren Platzierungen niederschlägt. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass durch Training mit Arena-spezifischen Daten die Gewinnrate eines Modells mehr als verdoppelt werden kann. Auch die unterschiedliche Häufigkeit, mit der Modelle in den Bewertungen zum Einsatz kommen, verstärkt diesen Effekt. Einige prominente proprietäre Modelle werden bis zu zehnmal häufiger ausgewählt als akademische Konkurrenten, die dadurch kaum Chancen haben, sich angemessen zu präsentieren und bewertet zu werden. Diese systemischen Verzerrungen eröffnen Raum für eine kritische Debatte über die Rolle und Verantwortung von Benchmark-Plattformen in der KI-Forschung.

Wenn Bewertungsschlüssel als Ziel an sich verstanden werden anstatt als objektive Messgröße, verfälscht das den Wettbewerb und lenkt Ressourcen sowie Aufmerksamkeit auf strategische Optimierung statt auf echte technologische Innovation. Die Folge ist eine Bestenliste, die eher als „Leaderboard Illusion“ bezeichnet werden kann, da sie den Eindruck von Fortschritt vermittelt, der zum großen Teil durch taktisches Vorgehen oder Budgetvorteile zustande kommt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen worden, die Fairness, Transparenz und echte Vergleichbarkeit wieder in den Mittelpunkt rücken sollen. So wird etwa gefordert, die Möglichkeit zur nachträglichen Zurückziehung von Einreichungen auszuschließen. Wenn Anbieter nach Belieben ihre Modelle zurückziehen und nur die besten Versionen öffentlich erscheinen lassen, wird die Bewertung verzerrt und echte Misserfolge oder Rückschritte sind nicht mehr sichtbar.

Ein transparenter Umgang mit allen Modellen und Versionen würde nicht nur die Nachvollziehbarkeit erhöhen, sondern auch den Druck auf Anbieter mindern, künstlich zu optimieren. Zudem sollte die Zahl der gleichzeitig in der privaten Testphase befindlichen Modellvariationen pro Anbieter begrenzt werden. Die aktuelle Praxis, bei der manche Firmen Dutzende Varianten parallel durchtesten können, während andere nur wenige einbringen dürfen, untergräbt den Wettbewerb und begünstigt finanzkräftige Akteure. Eine öffentlich kommunizierte Obergrenze schafft Chancengleichheit und trägt dazu bei, die Qualität der Bewertungsergebnisse zu erhöhen. Auch eine transparente und faire Regelung für das Entfernen von Modellen aus dem Ranking wird als essenziell erachtet.

Statt willkürlicher oder intransparenter Löschungen wird vorgeschlagen, Modelle durch klare Leistungskriterien – etwa durch das Entfernen der schwächsten 30 Prozent innerhalb definierter Kategorien – auszusortieren. Eine solche Praxis stärkt die Aussagekraft der Bestenliste und verhindert eine Dominanz einzelner Gruppen. Für die Proben- und Bewertungsauswahl empfiehlt sich eine sogenannte „aktive Stichprobenentnahme“, die auf gezielte Auswahl von Modellen mit hohen Unsicherheiten oder unterrepräsentierten Paarungen setzt. So kann die statistische Verzerrung reduziert und eine präzisere Rangfolge ermöglicht werden. Es ist vergleichbar mit einem fairen Matchmaking-System, das nicht nur die häufigsten oder höchsten Performer bevorzugt, sondern gezielt dort ansetzt, wo der Wettkampf besonders eng ist.

Schließlich ist eine offene Dokumentation aller Modellentfernungen und deren Gründe wichtig, um Vertrauen und Nachvollziehbarkeit in der Community zu verankern. Schattige Praktiken oder heimliche Löschungen führen langfristig nicht nur zu Misstrauen, sondern beeinträchtigen auch die Integrität der Bewertungssysteme. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass Benchmark-Plattformen wie Chatbot Arena eine enorme Chance haben, eine neutrale und gemeinschaftsorientierte Rolle in der KI-Forschung einzunehmen. Statt sich jedoch zu Torwächtern exklusiver Ressourcen und Profiteure intransparenten Testens zu entwickeln, sollten sie ihren Auftrag als objektive, faire und transparente Messinstrumente wahrnehmen. Nur so kann die gesamte AI-Community profitieren, und echte Innovation wird belohnt – unabhängig von Budget oder Marktmacht.