Die visuelle Wahrnehmung ist ein komplexer Prozess, bei dem unser Gehirn aktive Informationen aus der Umwelt verarbeitet. Dabei ist die Art und Weise, wie wir unsere Umgebung abtasten, eng mit den Bewegungen unseres Körpers und vor allem unserer Augen verbunden. Besonders faszinierend sind schnelle Augenbewegungen, sogenannte Sakkaden, die eine Schlüsselfunktion im Erleben der visuellen Welt einnehmen. Neue Forschungen zeigen, dass die Gesetzmäßigkeiten der Kinematik dieser Augenbewegungen direkt die Grenzen unserer Fähigkeit bestimmen, sich schnell bewegende Objekte wahrzunehmen. Sakkaden sind die schnellsten vom Menschen ausgeführten Bewegungen und treten während der Wachzeit etwa 10.

000 Mal pro Stunde auf. Sie dienen dazu, den Bereich des schärfsten Sehens, die Fovea, auf interessante oder relevante Aspekte unserer Umwelt zu richten. Charakteristisch für diese Augenbewegungen ist eine starke Gesetzmäßigkeit, die sogenannte Hauptsequenz. Diese beschreibt die Beziehung zwischen Amplitude (Bewegungsweite), Dauer und Geschwindigkeit einer Sakkade. Je weiter das Auge springt, desto länger dauert die Bewegung und desto höher ist die Spitzengeschwindigkeit – dies alles folgt einer festen mathematischen Beziehung, die bei praktisch allen bekannten saccadischen Bewegungen beobachtet wird, sogar bei Insekten wie Fruchtfliegen.

Doch die Konsequenzen dieser Bewegung gehen über die reine motorische Ausführung hinaus. Da die Retina ein Abbild der Umwelt aufnimmt, bewirken Sakkaden eine Art „Bewegung“ des Bildes auf der Netzhaut selbst – eine schnelle Verschiebung der visuellen Szene, die jedoch in der natürlichen Wahrnehmung oftmals unbewusst bleibt. Dieses Phänomen wird als saccadische Ausblendung bezeichnet. Es stellt sich die Frage, wie eng die Wahrnehmung an die kinematischen Eigenschaften dieser schnellen Augenbewegungen gekoppelt ist und ob die Fähigkeit, schnell bewegte visuelle Reize zu erkennen, durch die Biomechanik der Sakkaden eingeschränkt wird. In einer Reihe sorgfältig durchgeführter Experimente wurde diese Verbindung eindrucksvoll belegt.

Durch die Verwendung eines hochmodernen Video-Projektionssystems konnten visuelle Reize erzeugt werden, die sich mit Geschwindigkeiten bewegen, die denen von Sakkaden entsprechen oder diese gezielt unterschreiten und überschreiten. Dabei wurde speziell untersucht, wie gut Probanden Bewegungen wahrnehmen können, wenn sie, ohne selbst die Augen zu bewegen, visuelle Stimuli mit verschiedenen Amplituden und Geschwindigkeiten verfolgen müssen. Die bewegten Stimuli waren so konstruiert, dass sie entweder eine geschwungene Bahn aufwiesen oder eine gerade Bewegung vollführten, wobei die Bewegungsgeschwindigkeit in Bezug auf die Hauptsequenzgeschwindigkeit der Sakkaden skaliert wurde. Untersucht wurde, ab welcher Geschwindigkeit die kontinuierliche Bewegung des Reizes für die Beobachter nicht mehr erkennbar war und der Reiz stattdessen wie ein „Sprung“ von einem Ort zum anderen wahrgenommen wurde. Dieses Umschalten von der direkten Bewegungserkennung auf eine scheinbare Bewegung markiert eine Wahrnehmungsgrenze, die als Sichtbarkeitsschwelle bezeichnet wird.

Die Ergebnisse zeigten, dass diese Sichtbarkeitsschwellen nicht einfach von der absoluten Geschwindigkeit abhängen, sondern in einem klaren Zusammenhang mit der Hauptsequenz der Sakkaden stehen. Das bedeutet, dass die maximal wahrnehmbare Geschwindigkeit eines bewegten Objekts proportional zu der Geschwindigkeit einer typischen Sakkade der entsprechenden Bewegungslänge ist. Mit anderen Worten, die visuelle Wahrnehmung ist darauf abgestimmt, die kinematischen Bedingungen zu reflektieren, die durch die eigenen Augenbewegungen vorgegeben werden. Diese Erkenntnis wurde in mehreren Kontrollexperimenten bestätigt, etwa durch unterschiedliche Aufgabenstellungen – von der Unterscheidung einer Kurvenrichtung bis zur bloßen Bewegungsdetektion. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Bewegung mit konstanter oder mit einer für Sakkaden typischen, zeitlich variierenden Geschwindigkeit präsent war.

Die Sichtbarkeitsschwelle blieb hingegen eine Funktion der Bewegung amitiude im Verhältnis zur Hauptsequenz. Ein weiterer spannender Befund ist, dass nicht nur die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Hauptsequenz für alle Menschen gelten, sondern auch individuelle Unterschiede in den Augenbewegungen mit der Wahrnehmung einhergehen. Menschen unterscheiden sich darin, wie schnell oder langsam ihre Sakkaden verlaufen, und diese individuellen Variationen sagen auch ihre Wahrnehmungsgrenze für schnelle Bewegungen voraus. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Vorhersagepotenzial sich auf die Bewegungen in retinal entgegengesetzte Richtung bezieht – also genau auf jene Bewegungen, die die sensorischen Konsequenzen der Sakkaden widerspiegeln. Ein zentrales Element für das Zustandekommen dieser Gesetzmäßigkeit ist die Präsenz statischer Endpunkte vor und nach einer Bewegung.

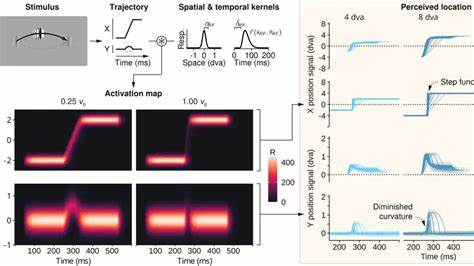

Wenn ein bewegter Stimulus ohne solche ruhenden Anhaltspunkte präsentiert wurde, entsprach die Sichtbarkeitsschwelle eher einem reinen Geschwindigkeitsgrenzwert und folgte nicht mehr der Hauptsequenz. Bereits eine sehr kurze Dauer von etwa 12,5 ms, in der der Reiz vor und nach der Bewegung statisch war, reichte aus, um die Abhängigkeit von der Hauptsequenz wiederherzustellen. Dieses Ergebnis hat weitreichende Implikationen für unser Verständnis der saccadischen Ausblendung und der Allgemeinen Bewegungserkennung im visuellen System. Um die zugrundeliegenden neuronalen Mechanismen charakterisieren zu können, wurde ein einfaches Modell der Frühverarbeitung im visuellen System entwickelt. Dieses parsimony-orientierte Modell berücksichtigte räumlich-retinotope Repräsentationen und zeitliche Antwortprofile, die typisch für visuelle Neuronen sind.

Auf dieser Basis konnte der Prozess simuliert werden, mit dem Bewegungsinformationen akkumuliert und eine Entscheidung über die Sichtbarkeit einer Bewegung getroffen wird. Die Modellierung zeigte, dass Bewegungen mit höheren Geschwindigkeiten nur schwache neuronale Aktivierungen erzeugen, die leicht von den stärkeren, länger anhaltenden Signalen der statischen Endpunkte überlagert werden können. Dieses Zusammenspiel erklärt das Phänomen, dass eine schnelle Bewegung subjektiv verschwindet, jedoch noch wahrgenommen wird, wenn sie von einer statischen Umgebung eingerahmt ist. Das Modell konnte die experimentellen Beobachtungen überzeugend reproduzieren, sowohl die subjektiven Erlebnisse als auch objektive Leistungsmessungen. Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen eröffnen einen neuen Blick auf das Zusammenspiel zwischen Aktion und Wahrnehmung.

Sie deuten darauf hin, dass das visuelle System seine Empfindlichkeit und Wahrnehmungsgrenzen nicht isoliert von den physikalischen Parametern der eigenen Bewegungen entwickelt hat. Vielmehr scheint eine lebenslange Anpassung an die Motorik die Empfindlichkeit gegenüber schnellen Bewegungen so zu justieren, dass sie im Bereich der sensorischen Konsequenzen der eigenen Augenbewegungen optimal arbeitet. Diese Verbindung wirft auch Fragen hinsichtlich der Rolle von neuronalen Mechanismen wie der corollaren Entladung auf, welche in bisherigen Theorien oft als Erklärung für die saccadische Unterdrückung verwendet wurden. Die hier vorgestellten Daten legen nahe, dass einfache sensorische Verarbeitung, die auf den Gesetzmäßigkeiten der retinalen Bewegung während Sakkaden beruht, bereits einen Großteil der beobachteten Phänomene erklären kann. Darüber hinaus sind diese Forschungsergebnisse auch in einem evolutionären und adaptiven Kontext bedeutsam.

Da Tiere, einschließlich Menschen, sich häufig und schnell bewegen, könnten die Geschwindigkeiten und Dynamiken der eigenen Bewegungen ein zentraler Faktor bei der Anpassung der sensorischen Systeme sein. Aus dieser Perspektive sind die konstanten kinematischen Eigenschaften der Sakkaden kein zufälliges Nebenprodukt, sondern eine optimierte Strategie, die es ermöglicht, eigene Bewegungsartefakte auszublenden und dennoch relevante schnelle Bewegungen in der Umwelt wahrzunehmen. Die praktische Relevanz dieser Entdeckung ist vielfältig. In der visuellen Diagnostik könnten individuelle Bewegungsprofile herangezogen werden, um Wahrnehmungsgrenzen besser zu verstehen und Störungen zu diagnostizieren. In der Robotik und bei der Entwicklung künstlicher Wahrnehmungssysteme bietet dieses Wissen eine Inspiration, wie Sensorik und Motorik effizient integriert werden können.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Lebenswelt und das Verhalten eines Organismus die mechanischen und funktionellen Eigenschaften seiner Sinnesorgane prägen. Die enge Verzahnung von Augenbewegungen und Wahrnehmung unterstreicht somit das Prinzip, dass Wahrnehmung nicht losgelöst von aktiven Handlungen zu verstehen ist, sondern emergent aus dem Zusammenspiel von Sensorik und Motorik entsteht. Zukünftige Forschungen werden vermutlich untersuchen, ob ähnliche Gesetzmäßigkeiten auch in anderen Sinnessystemen und Arten gelten – zum Beispiel, wie Kopfbewegungen die auditorische Bewegungserkennung beeinflussen – und wie diese mechanistischen Einblicke in adaptive sensorimotorische Prozesse das Verständnis von Wahrnehmung und Bewusstsein vertiefen können.