Die Entwicklung mobiler Betriebssysteme und grafischer Benutzeroberflächen durchlief in den letzten Jahrzehnten einen rasanten Wandel. Applikationen wurden immer komplexer, die Ansprüche der Nutzer stiegen, und neue Design-Philosophien werteten die Bedienung mobiler Geräte kontinuierlich auf. Ein Meilenstein dieser Entwicklung war die EIKON GUI von Psion, die erstmals 1997 auf den damaligen Palmtops des Unternehmens zum Einsatz kam und innerhalb der damals noch sehr begrenzten Ressourcen mobiler Hardware einen bemerkenswerten Ansatz zur Nutzerführung bot. Die EIKON GUI ist tief verwurzelt in dem Betriebssystem EPOC, das von Psion entwickelt wurde und später die Basis für das Symbian OS bildete, das sich zu einem der dominierenden mobilen Betriebssysteme im frühen Smartphone-Zeitalter entwickelte. Während andere Systeme sich oft auf eine starre und einheitliche Benutzeroberfläche fokussierten, bot die Architektur von EPOC durch seinen Mikrokernel eine hohe Flexibilität, verschiedene grafische Oberflächen zu unterstützen.

EIKON war dabei die GUI, die zwischen den Release-Versionen 3 bis 5 von EPOC zum Einsatz kam und sich besonders durch eine clevere Nutzung des begrenzten Bildschirmplatzes und eine intuitive Bedienung hervortat. Eines der auffälligsten Merkmale von EIKON ist das Fehlen eines traditionellen Desktops. Statt einer klassischen Arbeitsfläche, wie man sie beispielsweise von Windows oder macOS kennt, läuft beim Start eine sogenannte Shell vollflächig als Standardprozess im Vordergrund, der nicht geschlossen oder versteckt werden kann. Dies war eine bewusste Designentscheidung, um die Übersichtlichkeit auf den winzigen Displays der Psion-Palmtops zu maximieren und den Bedienfluss klar und fokussiert zu halten. Die darauf laufenden Anwendungen sind dann zumeist vollbildfähig und nutzen die komplette verfügbare Fläche.

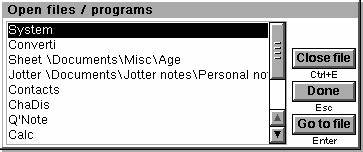

Dabei nimmt die Shell auch eine Art Navigations- und Kontrollfunktion ein. Die Benutzeroberfläche der einzelnen Programme vermittelt eine klare Struktur durch die Einführung einer Toolbar am rechten Bildschirmrand. Diese spiegelt das aktuell aktive Programm wider, zeigt den Titel der gerade laufenden Aufgabe oder des Dokuments und beinhaltet zudem eine Zeitanzeige. Interessant ist, dass der Titelbereich über der Toolbar beliebig beschriftet werden kann, was insbesondere bei Anwendungen wie Spielen oder spezialisierten Tools zur Darstellung von Scorewerten oder Levelinformationen genutzt wurde. Ein Fingertipp oder Mausklick auf diese Titelzeile bringt den Nutzer zu einer eingängigen Task-List-Ansicht, in der alle aktiven Prozesse angezeigt werden – eine besonders praktische Funktion auf einem ansonsten minimalistisch gehaltenen System.

Ein ebenso markantes Designmerkmal stellt die Handhabung von Menüs dar. Aufgrund der kleinen Bildschirme waren Platzsparmaßnahmen unabdingbar. So ist die Menüleiste standardmäßig versteckt und wird nur bei Bedarf eingeblendet – ein Konzept, das sich später auch bei anderen mobilen Systemen, wie Palm OS, etablierte. Bemerkenswert bleibt die Tatsache, dass die Menüleiste bei EIKON geöffnet bleibt, auch wenn man zwischen verschiedenen Programmen wechselt. Dies eröffnet Möglichkeiten für Multitasking und erleichtert den Wechsel zwischen Apps erheblich, auch wenn Anwendungen in der Regel den kompletten Bildschirm beanspruchen.

Die Menüstruktur selbst differenziert zwischen Pull-down-Menüs und Pop-up-Menüs hauptsächlich über Schriftarten und Schriftgrößen, während beide Typen automatisch Scrollbalken bei Überlänge erhalten. Die unterstütze Darstellung von Trennlinien, Tastaturkürzeln sowie Markierungssymbolen (Häkchen oder Punkte) steigert die Übersichtlichkeit und Bedienfreundlichkeit merklich, was insbesondere für die damals gängigen OPL-Programme von großem Vorteil war. Dialogfelder bei EIKON zeigen in einer Hinsicht eine weitere Besonderheit: Die übliche visuelle Hervorhebung des Standardbuttons ist nicht vorhanden. Beispielsweise in OK/Abbrechen-Dialogen ist der OK-Knopf zwar im Hintergrund als Standard hinterlegt, doch es gibt keine optische Notiz darüber. Bei Ja/Nein-Dialogen hingegen gibt es keinen festgelegten Standardbutton; Betätigen der Eingabetaste hat keine automatische Wirkung.

Diese konsequente Reduktion auf das Wesentliche vermeidet Fehlbedienungen, stellt aber auch höhere Anforderungen an die Benutzer, sich mit den Eigenheiten vertraut zu machen. Unterstrichene Beschleuniger (Accelerators) für die Direkttastensteuerung werden in Dialogen nicht verwendet. Stattdessen dominieren hier vertikal angeordnete Eingabeelemente, die per Auf- und Abwärtspfeil navigiert werden. Um Platz zu sparen und die Komplexität zu erhöhen, werden zusätzliche Steuerelemente über Tabs organisiert. Das bedeutet, dass die Tastatursteuerung stark linear und fokussiert ist, was gerade für Anwender, die vor allem mit Tastaturbedienung vertraut sind, eine schnelle und effiziente Navigation ermöglicht.

Die Buttons selbst sind hauptsächlich über andere Tastenkombinationen zugänglich, die in kleiner Schrift unter den jeweiligen Knöpfen angezeigt werden. Ein innovatives Konzept mit viel Zukunftspotenzial war die Implementierung von Zoom-Funktionalitäten. Bereits 1997 bot die EIKON GUI Entwicklern die Möglichkeit, Texte und Objekte in mehreren Zoomstufen darzustellen. Diese Funktionalität wurde von Anwendungen unterschiedlich interpretiert: In der Zeichenanwendung Sketch konnte zwischen mehreren Zoom-Stufen gewechselt werden, um Detailarbeit zu erleichtern; der Dateimanager nutzte Zoom, um die Symbolgrößen dynamisch anzupassen; und sogar Spiele wie „Mr Matt“ machten Gebrauch von vergrößerten Spielbereichen für eine bessere Spielerfahrung. Diese Art von dynamischer Bildschirmanpassung ist heute selbstverständlich, damals war sie wegweisend und ermöglichte eine sehr flexible Darstellung mobiler Inhalte.

Auch in Sachen visuelle Gestaltung der Oberfläche weist EIKON einige attraktive Besonderheiten auf. Während die meisten Elemente vergleichsweise schlicht und zweckmäßig sind, sorgen raffinierte Details wie die Positionierung der Scrollbar-Knöpfe am oberen Ende für ergonomische Steuerung, analog zu früheren Systemen wie Amiga oder moderneren wie dem Macintosh. Besonders beeindruckend sind die Schatteneffekte der Fenster. Anders als bei vielen Systemen, die lediglich eine standardisierte ungerichtete Schattenfläche um Fenster herum einblenden, orientiert sich EIKON an der tatsächlichen vertikalen „Höhe“ der Fenster zueinander. Dadurch entsteht ein realistisch wirkender Schattenwurf, der den räumlichen Eindruck auf dem Bildschirm verstärkt und optisch dafür sorgt, dass Fenster tatsächlich übereinanderliegen und nicht nur nebeneinander dargestellt werden.

Diese Art der Dekoration hebt die grafische Qualität trotz der begrenzten Farbtiefe und Bildschirmgröße der damaligen Geräte signifikant hervor. Das Gesamtkonzept der EIKON GUI reflektiert die Zeit der späten 90er Jahre, in der Mobilgeräte zunehmend leistungsfähiger wurden, aber nach wie vor mit eingeschränktem Speicher, kleiner Bildschirmgröße und beschränkter Rechenleistung arbeiteten. Psion verstand es durch intelligente Architekturentscheidungen, ästhetische Gestaltung und funktionale Anpassungen eine Oberfläche zu schaffen, die trotz dieser Begrenzungen sowohl Entwickler als auch Endanwender überzeugte. Bis heute hat die EIKON GUI ihre Bedeutung in der Historie mobiler Betriebssysteme und Benutzerschnittstellen inne. Ihr Beitrag zur Entwicklung von EPOC und später Symbian OS sowie ihr Einfluss auf die Gestaltung von Benutzeroberflächen im mobilen Bereich ist unübersehbar.

Die Prinzipien, die EIKON verfolgte – wie effiziente Nutzung des Bildschirms, intelligente Menügestaltung und flexible Anwendungsbereiche – finden sich in abgewandelter Form in modernen Systemen wieder. Auch wenn heutige Smartphone-Betriebssysteme wie iOS oder Android ganz andere technologische Möglichkeiten bieten und moderne Designparadigmen verfolgen, hat das Studium und das Verstehen von Systemen wie der EIKON GUI einen nostalgischen und auch historisch-pädagogischen Wert. Es zeigt, wie Technik durch kreative Lösungen herausfordernde physische Limitierungen überwinden kann und gibt wertvolle Impulse für das Design ressourcenschonender und dennoch benutzerfreundlicher Interfaces. Zusammenfassend ist die EIKON GUI ein faszinierendes Beispiel für die Innovationskraft im Segment der frühen mobilen Computer mit Palmtop-Charakter. Die clevere Kombination aus funktionaler Reduktion, flexibler Bedienung und graphischen Feinschliffen hat dazu beigetragen, dass Psion nicht nur Pionierarbeit bei der Hardware leistete, sondern auch im Bereich der Software- und UI-Entwicklung Maßstäbe setzte.

Die EIKON GUI bleibt ein Stück Computergeschichte, das die Grundlagen für viele heutige mobile Nutzererfahrungen legte und nach wie vor Inspiration für moderne Interface-Designer bieten kann.