Die neolithische Revolution, verstanden als der Übergang der Menschheit von nomadischer Jagd und Sammelwirtschaft hin zu sesshafter Landwirtschaft und Tierhaltung, markiert einen der wegweisendsten Wendepunkte in der Geschichte der Zivilisation. Diese tiefgreifenden Veränderungen erfolgten in verschiedenen Regionen weltweit, was unterschiedliche Auslöser und Prozesse nahelegt. Im südlichen Levantegebiet, einer der bedeutendsten Wiegen der Landwirtschaft, gibt es inzwischen wachsende Hinweise darauf, dass katastrophale Feuer und damit verbundene Bodendegradationen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Umwelt und somit bei der menschlichen Entwicklung spielten. Hierbei rücken vor allem naturgegebene Ursachen, insbesondere klimatische Veränderungen, in den Fokus der Forschung, die als treibende Kraft hinter einer intensiveren Feuertätigkeit und Bodenerosion während des frühen Holozäns angesehen werden. Diese Umweltveränderungen könnten wiederum den dringenden Bedarf nach neuen Subsistenzstrategien begünstigt haben, was zu der Entwicklung der Landwirtschaft beitrug.

In der Region des südlichen Levantegebiets, die von modernem Israel, Jordanien und angrenzenden Gebieten umfasst wird, zeichnen sedimentäre und geochemische Untersuchungen ein detailliertes Bild der Umweltbedingungen vor rund 8.000 bis 9.000 Jahren. Aus Bohrkernen im Hula-See und im Toten Meer sowie aus Speleothem-Proben (Kalksteinablagerungen in Höhlen) gehen starke Anstiege von Mikro-Holzkohlepartikeln hervor, ein Indikator extensiver Brandereignisse. Zugleich zeigen Isotopenanalysen von Strontium (87Sr/86Sr) und Kohlenstoff (δ13C) markante Veränderungen, die einen signifikanten Verlust von Pflanzenbewuchs und Bodenbedeckung widerspiegeln.

Besonders charakteristisch ist eine ausgeprägte Phase zwischen etwa 8.6 und 8.2 Tausend Jahren vor heute, die mit tiefem Wasserspiegel im Toten Meer zusammenfällt, einem Zeichen großer regionaler Trockenheit. Dieses Zeitfenster entspricht der bekannten 8,2 Tausend Jahre vor heute-Klimaabkühlung, die weiträumig im nördlichen Hemisphärengebiet Klimaschwankungen verursacht hatte. Die Ursachen für die vermehrten Brände sind nach aktuellen Studien höchstwahrscheinlich auf natürliche Prozesse zurückzuführen, insbesondere auf vermehrte Gewitteraktivitäten mit erhöhter Blitzintensität.

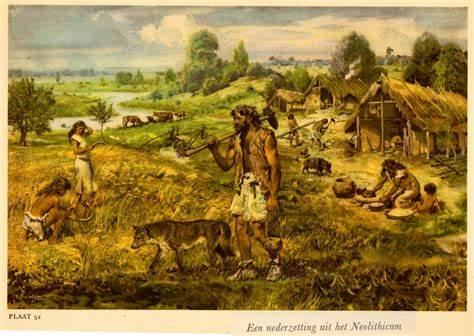

Die so genannten „trockenen Gewitter“ setzen in trockenem Gelände Funken frei, die zu großflächigen Bränden führen können. Im südlichen Levantegebiet steigerte sich die Solarstrahlung infolge der Bahnparameter der Erde, was zu einer marginalen intrudierten sommerlichen Niederschlags- und Gewitteraktivität aus südlichen Klimazonen führte. Diese natürlichen Feuerereignisse löschten großflächig die Vegetation aus, verminderten die Bodenbedeckung und förderten eine intensive Bodenerosion an den steilen Hanglagen, wie aus niedrigeren Strontiumisotopenwerten in Speleothemen hervorgeht. Die erosiv abgetragenen Böden wurden danach in tiefer gelegenen Becken, Tälern und Flusstälern abgelagert und formten dort fruchtbare Sedimentdepots mit reicher humoser Ackererdesubstanz. Zahlreiche neolithische Siedlungen, wie die berühmten Fundstellen Jericho, Gilgal und Netiv Hagdud, fanden gerade auf diesen neu entstandenen Bodenauffüllungen und Terrassen ideale Voraussetzungen für agrarische Nutzung und dauerhafte Besiedlung vor.

Die vom Feuer und Erosionsprozessen geschaffenen Landschaften sorgten so für eine Konzentration menschlicher Aktivitäten in Bodensenken mit ausreichend Wasserverfügbarkeit und fruchtbaren Böden. Neben diesen natürlichen Ursachen werfen Archäologen und Geowissenschaftler auch einen Blick auf den möglichen Einfluss frühmenschlicher Feuerpraxis. Frühmenschen der Region verfügten bereits seit Hunderttausenden von Jahren über kontrolliertes Feuer und setzten es womöglich gezielt zur Landschaftspflege ein, etwa für die Förderung bestimmter Pflanzenarten oder zur Offenhaltung von Flächen. In der neolithischen Frühphase könnte es zu einer verstärkten Aneignung dieser Technik gekommen sein, die neben den natürlichen Bränden zusätzliche Veränderungen im regionalen Feuerregime bewirkt haben könnte. Dennoch überwiegen die geochemischen und klimatologischen Hinweise darauf, dass die katastrophalen Brandereignisse primär durch klimatische Faktoren angestoßen wurden und erst sekundär durch menschliche Aktivitäten beeinflusst waren.

Die Auswirkungen dieser Umweltkatastrophen zeigten sich allerdings weitreichend für die damals lebenden Populationen. Der Verlust der natürlichen Vegetation und der fruchtbaren Böden auf den Hängen zwang die Menschen, ihre Siedlungen und ihre Lebensweise anzupassen. Die Konzentration auf Talböden mit reaktivierten Böden und stabile Wasserversorgung förderte eine sesshafte Lebensweise und vermutlich auch den Übergang zur Feldbestellung und Viehzucht. Die Muster der Bodenauslaugung und die neue Landschaftsstruktur könnten demnach ein externer Umweltstimulus gewesen sein, der die Innovationen der neolithischen Revolution beschleunigte. Weitere Belege stammen von vergleichbaren Phasen intensiver Brände und Bodenerosion in früheren geologischen Intervallen, wie beispielsweise im Interglazial Marine Isotopic Stage (MIS) 5e vor etwa 125.

000 Jahren, wo ähnliche Isotopensignale und Kohlenstoffanstiege auf eine starke Feuer- und Vegetationsdynamik hinweisen. Die Hierarchie und Zyklen solcher Ereignisse werden mit Erdumlaufbahnen und solaren Strahlungsveränderungen in Verbindung gebracht, was eine wiederkehrende natürliche Komponente unterstreicht. Zusammenfassend wird die neolithische Revolution im südlichen Levantegebiet heute nicht mehr ausschließlich als Ergebnis menschlicher Innovation und gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet, sondern auch als Reaktion auf komplexe Umweltveränderungen. Die katastrophalen Feuerereignisse und die damit verbundene Bodendegradation, ausgelöst durch natürliche Klimaschwankungen mit erhöhten Gewitteraktivitäten, zwangen die damaligen Menschen, alternative Lebensweisen und Subsistenzstrategien zu entwickeln. Der Neubeginn der Landwirtschaft erscheint somit als Antwort auf die Herausforderungen einer instabilen Umwelt, die menschliche Anpassung und Innovation erforderte.

Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist von großer Bedeutung, weil es zeigt, wie eng Naturkatastrophen, klimatische Veränderungen und kulturelle Entwicklungen verknüpft sind. Für heutige Gesellschaften in vergleichbaren mediterranen und semi-ariden Gebieten könnten diese Erkenntnisse darüber hinaus als Warnung dienen. Steigende Temperaturen und veränderte Wetterphänomene erhöhen auch heute wieder das Risiko für großflächige Brände und Bodenerosion, was direkte Auswirkungen auf Landwirtschaft und Siedlungen hat. Die Forschung greift dabei interdisziplinär auf eine Vielzahl von Methoden zurück. Mikro-Holzkohleanalysen in Sedimenten ermöglichen die Rekonstruktion vergangener Brandereignisse, während speleothematische Isotopenstudien Auskunft über die Vegetations- und Bodenverhältnisse geben.