In der Welt der nebenläufigen Systeme, in denen viele Prozesse gleichzeitig ablaufen, ist das Verständnis von Fairness von entscheidender Bedeutung. Fairness garantiert, dass Aktionen von Prozessen unter bestimmten Bedingungen tatsächlich ausgeführt werden und nicht unbegrenzt verzögert oder komplett verhindert werden. Die beiden zentralen Konzepte in diesem Bereich sind die schwache und die starke Fairness. Sie sind entscheidend, um das Verhalten und die Zuverlässigkeit von Systemen im Hinblick auf ihre Liveness-Eigenschaften zu verstehen und zu spezifizieren. Für Entwickler und Systementwerfer, die mit Spezifikationssprachen wie TLA+ arbeiten, sind diese Fairnessbegriffe essenziell, um korrekte Modelle von realen Systemen zu erstellen.

Insbesondere bei der Formulierung von Nebenläufigkeit und dem Sicherstellen, dass Prozesse tatsächlich fortschreiten, helfen Fairnesskriterien, unerwünschte Verzögerungen und Deadlocks zu vermeiden. Zunächst muss man verstehen, was mit Fairness gemeint ist. Ein System ist unfair, wenn es theoretisch möglich ist, dass eine Aktion oder ein Prozess endlos ignoriert wird, obwohl er ständig verfügbar oder ausführbar wäre. Dies lässt sich anhand eines schlichten Beispiels verdeutlichen: Stellen Sie sich eine Uhr vor, die jede Stunde erhöht wird. Ohne Fairnessbedingung könnte die Uhr theoretisch stehen bleiben und nie zur nächsten Stunde wechseln, was einer endlosen Verzögerung entspricht.

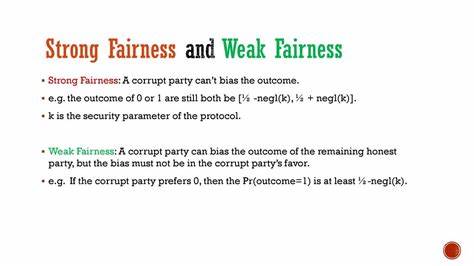

Dies entspricht einer sogenannten Stutter-Situation, bei der das Systemzustand sich nicht ändert, obwohl Schritte ausgeführt werden sollten. Genau hier setzt die schwache Fairness an. Sie garantiert, dass eine Aktion, die von da an immer möglich ist, irgendwann auch ausgeführt wird. Anders gesagt: Wenn eine Aktion dauerhaft aktiviert bleibt, darf sie nicht für unbestimmte Zeit ausgelassen werden. Dies stellt sicher, dass alle Prozesse, die durchgehend bereit sind, sich irgendwann weiterbewegen.

Allerdings reicht diese Garantie nicht für alle Szenarien aus. Aktionen, die nur zeitweise ausgeführt werden können oder zyklisch aktiviert sind, können durch schwache Fairness trotzdem womöglich unendlich oft verzögert werden. Die starke Fairness greift an dieser Stelle tiefer. Sie gewährleistet, dass Aktionen, die öfter als nur dauerhaft aktiviert sind und immer wieder mal aktiviert werden, trotzdem nicht unendlich oft ignoriert werden können. Konkret heißt das, wenn eine Aktion unendlich oft aktiviert wird, auch wenn nicht permanent, dann muss sie irgendwann ausgeführt werden.

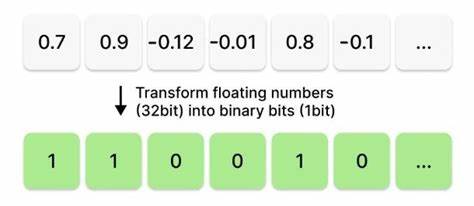

Dieser Unterschied ist bedeutend, da er in komplexeren Systemen sicherstellt, dass Prozesse, die zyklisch Startbedingungen erfüllen, dennoch voranschreiten. Um diese Konzepte zu formalisieren, bietet TLA+ leistungsfähige Mittel. Dabei werden Aktionen als Zustandsänderungen formuliert, Fairnessbedingungen als temporale Eigenschaften definiert. Schwache Fairness wird in TLA+ so ausgedrückt, dass wenn eine Aktion dauerhaft aktiviert bleibt, sie auf unendlich vielen Folgeschritten ausgeführt wird. Starke Fairness hingegen verlangt, dass bei beliebig häufigem Auftreten der Aktivierung der Aktion ebenfalls unendlich oft ausgeführt wird.

Die Bedeutung von Fairness liegt vor allem in der Sicherstellung von Liveness-Eigenschaften. Liveness bedeutet, dass ein System gewisse wünschenswerte Ereignisse irgendwann wahr werden. Zum Beispiel, dass eine Aufgabe beendet oder ein Signal empfangen wird. Ohne Fairness sind solche Garantien meist nicht möglich, da das System einfach endlos in einem Zwischenzustand verharren kann. Praktisch betrachtet ist schwache Fairness oft die bevorzugte Option.

Sie beruht auf einer realistischeren Annahme, da sie davon ausgeht, dass Prozesse, die dauerhaft ausgeführt werden können, auch ausgeführt werden. Dies ist bei vielen Scheduling-Algorithmen oder Betriebssystemen das realistische Modell. Starke Fairness ist hingegen schwieriger in realen Systemen sicherzustellen, da zyklisch aktivierbare Aktionen nicht immer garantiert werden können. In der Praxis zeigt sich das auch am Beispiel von Threads in Betriebssystemen. Ein Scheduler könnte schwache Fairness gewährleisten, indem er sicherstellt, dass jeder Thread, der ständig bereit ist, irgendwann ausgeführt wird.

Starke Fairness würde jedoch verlangen, dass auch dann jeder Thread ausgeführt wird, wenn seine Bereitstellung phasenweise stattfindet – was schwerer zu garantieren ist und oft zu Performanceproblemen wie Lock Convoys führen kann. Im Kontext von TLA+ kann man Fairness auch auf einzelne Aktionen statt auf den gesamten Systemzustand anwenden. Das erlaubt, nur bestimmte missionkritische Prozesse als fair zu betrachten, während andere Bereiche des Systems unfair sein dürfen. So erhält man eine flexible Spezifikation, die genauer die Realität abbildet. Ein Beispiel aus der Entwicklung mit TLA+ illustriert, wie Fairness in Spezifikationen eingebaut wird.

Man definiert Aktionen wie „Tick“ für eine Uhr und „Break“ für einen Fehler, die zusammen das nächste Systemverhalten bestimmen. Schwache Fairness auf diese Aktionen anwendend garantiert, dass entweder Tick oder Break, je nach Spezifikation, irgendwann ausgeführt werden. Wird Fairness nur auf eine Aktion angewendet, kann die andere theoretisch unendlich oft verzögert werden. Das Verständnis dieser Unterschiede ist essenziell für die Spezifikation von Systemen, die zuverlässig und vorhersehbar funktionieren sollen. Besonders bei komplexen Systemen mit zahlreichen konkurrierenden Aktionen hilft das genaue Festlegen von Fairnessbedingungen, um Deadlocks und unendliche Verzögerungen zu verhindern.

Neben der technischen Bedeutung hat das Konzept von Fairness auch eine philosophische Komponente: Es geht darum, jedem Prozess die Chance auf Ausführung zu geben und damit eine gewisse Gerechtigkeit in zeitlicher Hinsicht im System herzustellen. Gerade in verteilten Systemen, bei denen viele unabhängige Prozesse miteinander agieren, ist dies eine fundamentale Eigenschaft. Fairnessbeschränkungen sind jedoch keine Allheilmittel. Sie führen zu mehr Komplexität in der Spezifikation und manchmal auch in der Umsetzung. Somit müssen Entwickler und Systemarchitekten abwägen, welche Fairnessgarantien in ihrem Anwendungsfall sinnvoll und realisierbar sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sogenannte Stutter-Invarianz in TLA+. Diese Eigenschaft besagt, dass das Systemverhalten auch dann als identisch gilt, wenn zwischen Zustandsänderungen mehrere unveränderte Zustände auftreten. Das ist wichtig, um fair-konforme Specs zu formulieren, da sonst endlose Verzögerungen – oder Stutter-Schritte – das Modell stören würden. Fairnessbedingungen verhindern genau solche unendlichen Stutter-Schritte, indem sie sicherstellen, dass Aktionen tatsächlich irgendwann ausgeführt werden. Abschließend kann man sagen, dass das Verständnis und die bewusste Anwendung von schwacher und starker Fairness in parallel arbeitenden Systemen entscheidend ist, um robuste und vorhersagbare Software zu entwickeln.

Dabei stellen sie die Verbindung zwischen abstrakter Spezifikation und praktischer Umsetzbarkeit her. Bei der Modellierung und Verifikation von Systemen mit TLA+ ist dies besonders wertvoll, da man hier systematisch sowohl Sicherheit als auch Liveness-Eigenschaften formulieren und überprüfen kann. In der Forschung und Praxis besteht weiterhin ein Spannungsfeld zwischen der theoretischen Forderung nach starker Fairness und den praktischen Grenzen der Realität. Entwickler bevorzugen deswegen oft das realistischere schwache Fairnessmodell und setzen Mechanismen ein, die statistisch faire Ressourcenverteilung gewährleisten, ohne starke Fairness strikt zu erzwingen. Das Verstehen dieser Konzepte, die korrekte Formulierung mit formalen Methoden und ihre pragmatische Anwendung sind Grundvoraussetzungen für das Design zuverlässiger nebenläufiger und verteilter Systeme.

Mit zunehmender Komplexität von Softwaresystemen gewinnt das Thema Fairness daher stetig an Bedeutung und wird weiterhin Gegenstand intensiver Diskussionen und Forschung bleiben.