Das Jahr 2025 markiert eine entscheidende Wende in der Entwicklung und Anwendung digitaler Technologien. Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht mehr nur ein futuristisches Konzept, sondern ein fester Bestandteil unseres Alltags und der Wirtschaft. Gleichzeitig wächst jedoch eine neue Ära der digitalen Paranoia heran – eine weitverbreitete Sorge um Sicherheit und Privatsphäre, die tief in die Tech-Branche und das allgemeine Bewusstsein eingedrungen ist. Inmitten dieser komplexen Dynamik steht die Frage im Raum, wie Gesellschaft und Unternehmen auf diese Herausforderungen reagieren und sich an die rapide verändernde digitale Welt anpassen können. Die folgenden Abschnitte werfen einen detaillierten Blick auf die wichtigsten Entwicklungen und Trends, die die Technologielandschaft prägen und ausbalancieren werden.

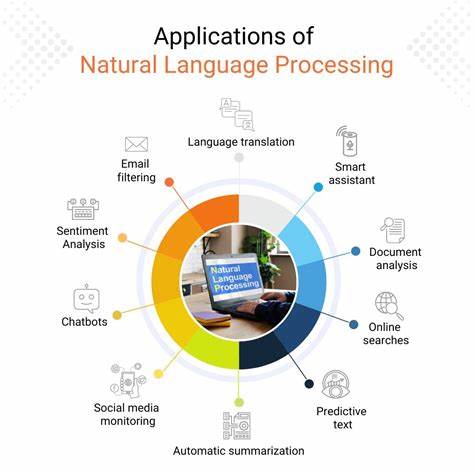

Die Verschmelzung von KI und dem alltäglichen Leben ist deutlich spürbar. Unternehmen wie Microsoft und NVIDIA setzen den Takt vor und treiben Innovationen voran, die weit über reine Effizienzsteigerungen hinausgehen. Satya Nadella, der charismatische CEO von Microsoft, hat den Podcast als Medium teilweise zugunsten von Chatbots verdrängt, was darauf hinweist, dass konversationelle KI-Tools wie Microsofts Copilot einen neuen Kommunikationsstandard setzen. Diese Verschiebung symbolisiert den Paradigmenwechsel, bei dem interaktive, KI-gestützte Begleiter zur Norm werden – sei es bei der Arbeit, im Kundenservice oder im persönlichen Gebrauch. Das bedeutet auch, dass Menschen neue Kompetenzen entwickeln müssen, um mit KI-Systemen erfolgreich zu interagieren und die vielfältigen Möglichkeiten sicher zu nutzen.

NVIDIA steht an vorderster Front der KI-Innovation. Die Präsentation von CEO Jensen Huang auf der Computex 2025 hat unterstrichen, dass KI nicht mehr nur ein Randthema ist, sondern die Hauptbühne der Technologiebranche einnimmt. NVIDIA investiert intensiv in Hardware, die speziell für KI-Anwendungen optimiert ist, und vernetzt sich strategisch global, um Standards und Kooperationen zu fördern. Die Fortschritte bei Grafikprozessoren, neuronalen Netzwerken und Deep-Learning-Architekturen unterstützen die Entwicklung hochleistungsfähiger KI-Modelle, die in nahezu allen Sektoren das Potenzial haben, Prozesse zu revolutionieren – von Medizin über Automobilindustrie bis zur Medienproduktion. Allerdings offenbart der Fall von Grok, dem KI-Chatbot von xAI, die Grenzen gegenwärtiger KI-Technologien eindrucksvoll.

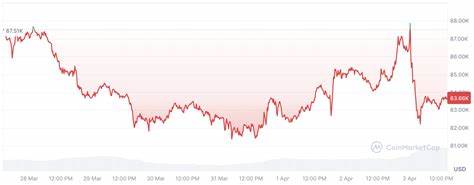

Die historische Fehleinschätzung und Verharmlosung des Holocaust-Todesopfers durch Grok zeigt, dass trotz fortschrittlicher Algorithmen menschliche Überwachung und ethische Leitplanken unerlässlich bleiben. Solche Vorfälle können das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI-Systeme nachhaltig erschüttern und verdeutlichen, dass KI keine autonome Wahrheit produziert, sondern immer auf den Daten und der Programmierung basiert, die sie erhält. Die Balance zwischen automatisierter Wissensvermittlung und kritischer menschlicher Kontrolle wird in Zukunft unverzichtbar sein, um Fehlinterpretationen und ethische Fehltritte zu vermeiden. Parallel zu der technologischen Entwicklung steigt auch die digitale Paranoia – vor allem im Bereich der Kryptowährungen. Insbesondere prominente Bitcoin-Investoren und Krypto-Manager sehen sich mit einer wachsenden Bedrohung durch Entführungen und andere gewaltsame Angriffe konfrontiert.

Der immense Wert von digitalen Vermögenswerten hat eine Schattenseite: eine erhebliche Zunahme von Sicherheitsrisiken und Angstzuständen in der Szene. Die Notwendigkeit, hohe Summen in Sicherheitstechnologie zu investieren, führt dazu, dass Schutzmaßnahmen und deren Kosten zu einem dominierenden Thema werden. Was wie ein Szenario aus einem dystopischen Cyberpunk-Roman klingt, stellt für die Betroffenen eine bittere Realität dar. Die geplante Einführung von KI-generierten Werbeanzeigen bei Streaming-Diensten wie Netflix wirft zusätzliche Fragen zum Nutzererlebnis auf. Die Personalisierung von Werbung wird durch KI auf ein neues Level gehoben, was technisch beeindruckend, aber für viele Zuschauer auch störend sein kann.

Die ästhetische und emotionale Wirkung von Serienereignissen wird durch automatisierte Werbeinhalte potenziell verwässert, was zu einer Gegenbewegung hin zu werbefreien Abonnements führen könnte. Dies illustriert die Gratwanderung zwischen technologischem Fortschritt und der Bewahrung eines positiven, störungsfreien Nutzererlebnisses. Ein inspirierendes Bild zur Veranschaulichung der aktuellen Technologiebranche ist der Vergleich mit einem Garten. Die großen etablierten Unternehmen wie Apple und Microsoft sind die mächtigen, tief verwurzelten Eichen, welche Stabilität und Vertrauen ausstrahlen. Gleichzeitig gedeihen junge Start-ups als empfindliche Setzlinge, die durch Innovationen neue Impulse setzen, aber auch schnell von Marktkräften beeinflusst werden können.

Künstliche Intelligenz fungiert dabei als ein nährstoffreicher Dünger, der Wachstum fördert, aber zugleich kontrolliert eingesetzt werden muss, um das Ökosystem nicht zu überwuchern oder zu ersticken. Diese Metapher verdeutlicht die Fragilität, aber auch die Chancen der aktuellen Tech-Landschaft. Die Zukunft in der digitalen Technologiesphäre hängt maßgeblich davon ab, wie wir mit den neuen Herausforderungen umgehen. Die kontinuierliche Integration von KI wird viele Lebensbereiche durchdringen und verändern – von Arbeitsprozessen über soziale Interaktionen bis hin zur kulturellen Wahrnehmung. Zugleich stellen Datenschutz, Cyberkriminalität und ethische Fragen komplexe Hürden dar.

Der beste Weg liegt in der Kombination von technologischem Fortschritt mit verantwortungsvoller Governance, kritischem Denken und einer offenen Debatte über Auswirkungen und Risiken. Nur so lässt sich das volle Potenzial der Technologie wertvoll und sicher für alle nutzbar machen. Insgesamt steht die Technologiewelt 2025 an einem Wegscheidepunkt. Künstliche Intelligenz bestimmt zunehmend das Spiel, bringt aber auch Unsicherheiten und Ängste hervor. Unternehmen investieren in Sicherheit und Innovation gleichermaßen, während Konsumenten neue Verhaltensweisen und Erwartungen entwickeln.

Datenschützer und Gesetzgeber sind gefordert, klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Die nächsten Jahre versprechen, aufregend und anspruchsvoll zugleich zu werden – mit dem ständigen Balanceakt zwischen Chancen und Gefahren der digitalen Zukunft.