Die Kunstwelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Krypto-Kunst, insbesondere in Form von Non-Fungible Tokens (NFTs), hat in den letzten Jahren mit atemberaubender Geschwindigkeit an Bedeutung gewonnen und bietet eine völlig neue Dimension der Kunstvermarktung, des Besitzes und der Teilhabe. Einst nur ein Nischenphänomen für technikaffine Sammler und Investoren, hat sich die NFT-Bewegung zu einem kulturellen Trend entwickelt, der zunehmend auch kleinere Künstler und Interessierte aus der breiten Bevölkerung erreicht. Dabei steht die Idee im Mittelpunkt, Kunst nicht mehr exklusiv in teuren Galerien und Auktionshäusern zu verankern, sondern sie für das Volk zugänglich zu machen – digital, transparent und dezentral. Der Begriff NFT steht für Non-Fungible Token, also für einzigartige, nicht austauschbare digitale Besitznachweise, die auf der Blockchain basieren.

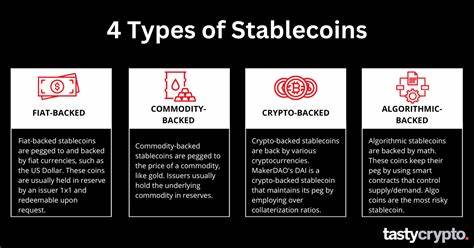

Anders als Kryptowährungen wie Bitcoin, die untereinander austauschbar sind, zeichnen sich NFTs durch ihre Einzigartigkeit aus. Jedes NFT stellt ein digitales Kunstwerk, ein Sammlerstück, Musik, Video oder virtuelles Gut dar und gewährleistet über die Blockchain-Technologie Echtheit, Eigentumsrechte und Unveränderbarkeit. Diese technischen Eigenschaften schaffen vollkommen neue Möglichkeiten für Künstler, ihre Werke zu verkaufen und gleichzeitig an deren zukünftigen Wertsteigerungen zu partizipieren. Der Höhepunkt der Euphorie um NFTs war 2021, als spektakuläre Verkäufe Schlagzeilen machten. Beeple, einer der bekanntesten digitalen Künstler, erzielte mit einer NFT-Bildcollage bei Christie’s einen Erlös von 69 Millionen US-Dollar.

Auch CryptoPunks, digitale Pixelportraits, erreichten Millionenpreise auf dem Kunstmarkt. Museen wie die Uffizien in Florenz und das Wiener Belvedere versuchten, mit NFT-Kopien berühmter Kunstwerke zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Doch diese rasante Entwicklung wurde von einem plötzlichen Einbruch am Kryptomarkt begleitet. Der Absturz der Börse FTX und der generelle Einbruch im Frühjahr 2022 führte zu einem drastischen Absinken der NFT-Preise und brachte viele Projekte in Schwierigkeiten. Trotz der Volatilität und des Finanzdrucks bleiben viele Künstler und Kuratoren von der Zukunft der Krypto-Kunst überzeugt.

Ein Beispiel ist der österreichische Streetart-Künstler Marcin Glod, der 2022 mit seinem Projekt "Crypto Panther Club" trotz großer Herausforderungen versucht hat, eine Brücke zwischen digitaler und analoger Kunst zu schlagen. Glod setzte auf einen Mehrwert für seine Käufer, die mit dem Kauf eines NFTs gleichzeitig Eintrittskarte in eine exklusive Community mit Veranstaltungen waren. Doch der Zusammenbruch des Marktes zum ungünstigen Zeitpunkt führte dazu, dass viele geplante Verkäufe nicht realisiert werden konnten und finanzielle Verluste entstanden. Dennoch hält Glod am Potenzial der NFT-Technologie fest und konzentriert sich parallel auf den Ausbau seiner Galerie und seiner internationalen Karriere. Ein wesentliches Thema bei NFT-Kunst ist das Urheberrecht.

Anders als bei physischen Kunstwerken sind die Rechte an digitalen Kunstwerken und deren Tokenisierung oft unklar oder umstritten. Besonders in Fällen bekannter Werke, wie etwa Gustav Klimts "Der Kuss", stellt sich die Frage, wer das Recht besitzt, digitale Kopien als NFTs zu erstellen und zu verkaufen. Die Museen beanspruchen oft die Rechte, doch das Urheberrecht kann je nach Werk und regionaler Gesetzgebung unterschiedlich gehandhabt werden. Zusätzlich ist nicht jede NFT-Interpretation automatisch schutzwürdig nach urheberrechtlichen Maßstäben, was für Verunsicherung sorgt. Diese rechtliche Grauzone erschwert es, Vertrauen in den NFT-Markt aufzubauen.

Ebenso hat die NFT-Branche mit einem Glaubwürdigkeitsproblem zu kämpfen, das durch betrügerische Projekte und irreführende Marketingtechniken verstärkt wird. Während etablierte Künstler und renommierte Plattformen sorgfältig arbeiten, gab es zahlreiche Projekte, bei denen Entwickler nach dem Erlös aus dem Verkauf der Token verschwanden. Dieses Verhalten trägt dazu bei, dass viele potenzielle Käufer skeptisch sind und die Unsicherheit innerhalb der Community wächst. Prominente Werbeträger wie Madonna, Eminem oder Serena Williams blickten in den USA in Sammelklagen bezüglich irreführender Werbung für NFT-Projekte entgegen, was das Image der Branche weiter belastet. Nichtsdestotrotz gibt es auch positive Entwicklungen und neue Ansätze, die zeigen, welche Chancen die NFT-Technologie für Kunst und Kultur bietet.

Das Wiener Start-up artèQ arbeitet beispielsweise mit Nachlässen klassischer Künstler, um deren Werke über die Blockchain einem jungen Publikum zugänglich zu machen. Durch die Schaffung digitaler Zertifikate, die nicht kopiert oder gefälscht werden können, erhalten Nutzer die Möglichkeit, Eigentumsrechte nachzuverfolgen und Künstler profitieren von Lizenzgebühren bei Weiterverkäufen. Besonders für feministische Kunst und gesellschaftlich relevante Themen entstehen neue Plattformen, die jüngere Generationen anregen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Museen und Institutionen sehen in NFTs ein Tor zum Metaverse, zu einer Welt, die unabhängig vom physischen Standort ist und völlig neue Zielgruppen ansprechen kann. Trotz enttäuschender Verkaufszahlen wie beim Klimt-„Kuss“ NFT-Projekt erwartet man weitere Innovationen.

Der physische Kunstmarkt bleibt bestehen, doch die digitale Ebene bringt Flexibilität, neue Vermarktungsstrategien und eine Einbindung von Communities, die sich eher für digitale Welten interessieren. Unternehmen wie die Österreichische Post setzen mit digitalen Briefmarken in Form von sogenannten Crypto-Stamps auf eine pragmatische Nutzung von NFTs. Diese verbinden Tradition mit moderner Technik und schaffen ein Sammlerprodukt auch in volatilen Zeiten. Das zeigt, dass NFTs weit über Luxusobjekte hinaus Anwendungen finden können. Eine wesentliche Herausforderung stellt der Energieverbrauch von NFTs dar, der vor allem bei der Erstellung und Blockchain-Validierung anfällt.

Umweltaspekte gewinnen in der Kunstcommunity zunehmend an Bedeutung. Künstler und Plattformen arbeiten an nachhaltigen Lösungen, um die ökologische Bilanz zu verbessern und gesellschaftlich relevante Themen wie den Klimaschutz nicht nur künstlerisch zu behandeln, sondern auch technisch zu unterstützen. Marktanalysten sehen trotz der Preiskorrekturen und der Marktunsicherheit weiterhin ein großes Potenzial in der Entwicklung von NFT-Kunst. Die Digitalität der Kunst macht aber auch deutlich: Es ist ein Markt für Kenner, Sammler mit Interesse an innovativen Formen und einem Verständnis für Technologie. Für Anleger, die schnelle Rendite suchen, sind NFTs oft noch zu volatil und riskant.

Andererseits wächst die Anerkennung dieser digitalen Werke auch in kunsthistorischen Kreisen. Bereits heute werden NFTs auf renommierten Veranstaltungen wie der Kunstbiennale in Venedig oder der Art Basel gezeigt – ein Zeichen dafür, dass sie mehr als nur Spekulationsobjekte sind und ihren Platz in der Kulturgeschichte finden. NFTs sind somit nicht nur ein Trend der Technologiebranche, sondern ein elementarer Bestandteil einer neuen, digitalen Kunstwelt, die traditionelle Grenzen aufbricht. Sie geben Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke weltweit zu vermarkten, schaffen neue Modelle der Teilhabe und demokratisieren so den Zugang zu Kunst. Trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten ist das Potenzial vorhanden, dass NFTs langfristig eine zentrale Rolle im Kunstmarkt spielen und ihn nachhaltig verändern.

Die Zukunft der Krypto-Kunst wird geprägt sein von Innovation, rechtlichen Klärungen und einer breiteren gesellschaftlichen Akzeptanz. Wenn das gelingt, kann die Kunstwelt tatsächlich für das Volk geöffnet werden – digital, kreativ und grenzenlos.