In der heutigen Startup-Welt konzentrieren sich viele Gründer darauf, bahnbrechende Technologien zu entwickeln oder disruptive Geschäftsmodelle zu etablieren. Dabei gibt es jedoch eine dritte, oft unterschätzte Möglichkeit erfolgreich zu sein: kleine, scheinbar unbedeutende Probleme anzugehen, die von großen Unternehmen oft ignoriert werden. Dieses Konzept wird treffend als „Mit einer Kanone auf eine Mücke schießen“ bezeichnet – ein Ausdruck für das Lösen kleiner Probleme mit einem enormen technischen Aufwand. Doch gerade darin liegt das Potenzial für nachhaltigen Erfolg, wie das Beispiel des Teams von Guesswork eindrucksvoll zeigt. Das Team von Guesswork bestand aus vier Technikern ohne Vertriebserfahrung.

Um trotzdem Kunden zu gewinnen, entwickelten sie eine ungewöhnliche Strategie. Anstatt auf Verkaufstalent oder Marketing zu setzen, bauten sie technische Lösungen für kleine, aber schmerzhafte Probleme, die herkömmliche Anbieter nicht zu lösen bereit waren. Dabei entsteht der Effekt, dass mit großem Einsatz an einer kleinen Schwachstelle gearbeitet wird – einer Mücke, die es eigentlich nicht wert ist, bekämpft zu werden, aber aus der Perspektive der Nutzer zu einer echten Belastung geworden ist. Ein Beispiel hierfür ist Google Forms, ein weit verbreitetes Tool für Online-Formulare, das allerdings in Bezug auf Designmöglichkeiten stark limitiert ist. Das Team von Guesswork erkannte, dass viele Firmen professionelle Formulare benötigten, die sich optisch ins Branding einfügen lassen und gleichzeitig die Google Sheets-Integration behalten.

Die Veränderung der Optik mag wie eine kleine Herausforderung wirken, doch da Google die API dafür nicht hergibt, bedeutete dies, Google Forms quasi neu bauen zu müssen – die Kanone für die Mücke. Das Ergebnis war das Produkt Formfacade, das für viele Unternehmen die perfekte Lösung wurde. Diese Herangehensweise zeigt eine wertvolle Erkenntnis: Die wirklich lukrativen Chancen liegen nicht immer in den großen, medial präsenten Innovationen. Vielmehr bieten kleine Lücken in vorhandenen Produkten Zugang zu Nischenmärkten, in denen Nutzer bereit sind, für eine Lösung zu zahlen. Große Plattformen wie Google haben oft kein Interesse daran, solche kleinen Details zu verbessern, weil die Problematik zu unwichtig erscheint oder weil die Entwicklungsressourcen anders priorisiert werden.

Für clevere Gründer bedeutet das: Wer hier ansetzt, trifft auf eine noch wenig umkämpfte Chance. Der Weg von Formfacade führte Guesswork zu weiteren Lösungen, die auf kleineren, unterschätzten Marktlücken beruhen. Zum Beispiel entstand aus dem Bedürfnis von medizinischen Anwendern nach HIPAA-konformen Formularen das Produkt Hipaache mit erweiterten Sicherheitsfunktionen wie elektronischen Unterschriften, Feldmaskierungen und speziellen Aufnahmeformularen. Auch wenn diese Lösungen technisch komplex sind, eröffnen sie Geschäftsfelder, die bislang wenig besetzt sind. Allerdings birgt das Modell, kleine Produkte oder Add-ons an große Plattformen anzuhängen, eigene Herausforderungen.

Nutzer neigen dazu, Add-ons nur als Übergangslösung zu benutzen oder bei Wachstum auf größere Lösungen umzusteigen. Im Fall von Neartail, einem Tool für Online-Bestellungen via Google Forms, zeigte sich diese Dynamik deutlich: Restaurants schätzten die Funktionen, wechselten aber bei Expansion auf Shopify. Daraus hat Guesswork eine Erkenntnis gewonnen, die viele technische Gründer kennen: Wachstumsstrategien müssen flexibel sein und sich an veränderte Nutzerbedürfnisse anpassen. So fand Neartail durch Fokussierung auf Meal-Prep-Unternehmen eine tragfähige Nische, die nicht so leicht von größeren Anbietern bedient wird. Das zugrundeliegende Prinzip hinter dem „Kanone-auf-Mücke“-Ansatz ist, dass man Probleme löst, die den großen Anbieter zu klein, zu kompliziert oder zu unwichtig sind.

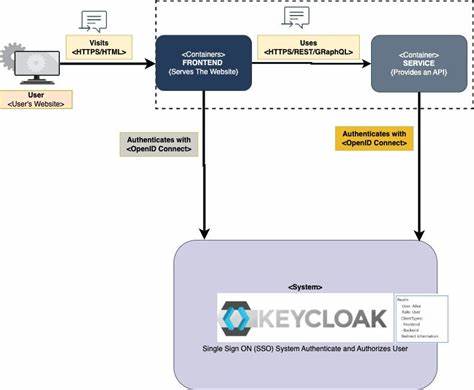

Gerade technische Gründer profitieren davon, weil sie mit ingenieurwissenschaftlicher Präzision Lösungen entwickeln, die zunächst abwegig erscheinen – und genau deshalb einen Wettbewerbsvorteil bieten. Dabei gilt es zwei Tests zu bestehen: Das Problem sollte unangenehm genug sein, um Gründer zu verunsichern, und es darf keine einfache, von Standard-APIs unterstützte Lösung geben. Wenn beide Kriterien erfüllt sind, haben Gründer oft ein echtes Juwel gefunden. Der Grad der Risikoexposition bei solchen Produktentwicklungen variiert stark, abhängig davon, wie eng man an die Plattform oder den Ökosystemgrenzen arbeitet. Einige Teams entwickeln Produkte, die die Grenzen der Plattform überschreiten und etwa Teile der Grundsoftware kopieren oder erweitern – ein Vorgang, der mit hohem Konfliktpotenzial verbunden ist.

Andere hingegen arbeiten an der Oberfläche, etwa als Add-on in Google Workspace, und müssen mit fehlenden Schnittstellen oder geplanten Änderungen leben. Die sogenannten „Walled Gardens“, wie Apple oder Meta, weisen besonders hohe Barrieren für Drittanbieter auf, während regulatorische Risiken in bestimmten Ländern zusätzliche Herausforderungen darstellen. Vor allem technische Gründer sollten sich daher zunächst auf sogenannte disinteressierte Monopole konzentrieren – Plattformen, die zwar Marktführer sind, sich aber weniger für Nischenprobleme interessieren. Dort lassen sich Speziallösungen entwickeln, die später skalieren können. Wenn der Marktanteil wächst, besteht sogar die Möglichkeit, die Plattform selbst mitzuprägen und zum bedeutenden Akteur zu werden.

Letztlich erfordert diese Denkweise auch eine gewisse Demut. Anstatt zu versuchen, die spektakulärsten Neuerungen zu präsentieren, raten Experten, sich als Nebenfigur oder Nebenprodukt zu positionieren. Ein berühmtes Beispiel dafür ist PayPal, das als Bezahl-Plugin für eBay begann und erst nach Jahren zu einem eigenständigen Erfolg wurde. Solche Strategien erscheinen auf den ersten Blick unspektakulär, entpuppen sich aber als besonders nachhaltig, vor allem im Zeitalter von günstiger, schneller Softwareentwicklung durch KI. Der Kern der Innovation verlagert sich dabei weg von den Lösungen selbst hin zur Verteilung und Erreichbarkeit der Kunden.

Während vor einigen Jahren die besten Ideen und Programmierer im Mittelpunkt standen, entscheidet heute oft, wer die besten Kanäle und Plattformen zum Kunden beherrscht. Technik allein reicht nicht mehr aus. Wer versteht, wie man Nischenprobleme mit zielgerichteter Technik löst und Kunden gezielt erreicht, schafft sich einen Vorteil, der kaum zu kopieren ist. Zusammengefasst eröffnet die Strategie „Mit einer Kanone auf eine Mücke schießen“ technische Gründer neue Wege, um ohne klassisches Marketing große Kundenbasis aufzubauen. Statt auf die großen Visionen zu setzen, bringt die Konzentration auf kleine, ungelöste Probleme oft hohe Renditen.

In der Praxis bedeutet das, Zeit und Ressourcen in scheinbar unbedeutende Features zu investieren, die aus Nutzersicht jedoch hohe Priorität haben. Der Vorteil hierbei ist zweifach: Große Firmen übersehen solche Fragestellungen oder wollen sie nicht angehen, während Nutzer bereit sind, für maßgeschneiderte Lösungen zu bezahlen. Damit entsteht ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das durch technische Expertise geprägt ist und zugleich echtes Kundenbedürfnis trifft. So macht auch die vermeintlich übertriebene Kanone auf die winzige Mücke einen großen Unterschied.