Kryptowährungen und Blockchain-Projekte sprießen seit Jahren wie Pilze aus dem Boden. Während einige wenige erfolgreich sind und bedeutende Marktanteile erobern, verschwinden viele andere schnell wieder vom Radar der Anleger. Oftmals liegt die Ursache nicht in der Technik oder im Produkt selbst, sondern in einem wesentlich unterschätzten Bereich: der Tokenomics, also der ökonomischen Struktur und Gestaltung des Tokens innerhalb des Projekts. Schlechte Tokenomics können vielversprechende Projekte ins wirtschaftliche Grab bringen, selbst wenn das technische Fundament solide ist. Deshalb ist es essenziell, Token-Designs sorgfältig zu entwickeln und zu optimieren, um das langfristige Überleben und Wachstum eines Projekts zu sichern.

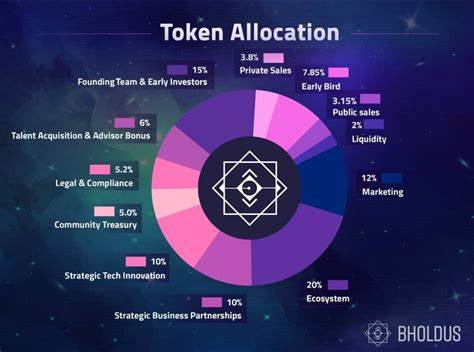

Der Begriff Tokenomics umfasst die ökonomischen Prinzipien eines Tokens, darunter seine Verteilung, den Gesamtvorrat, Umlaufmengen, Preissetzung, Anreize für Nutzer, Investoren, Entwickler und weitere Marktteilnehmer. Die Grundlage einer erfolgreichen Tokenomics ist das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, fairen Anreizen und einem nachhaltigen Modell, das Vertrauen schafft und langfristiges Engagement fördert. Fehler in diesem Bereich führen nicht nur zu Wertverlusten, sondern auch zu Vertrauensverlusten, einem Rückgang der Nutzerbasis und letztlich zum Scheitern des Projekts. Ein häufiges Problem, das viele Projekte betrifft, sind große Bewertungsunterschiede zwischen verschiedenen Investorenrunden. Frühinvestoren erhalten oft Token zu einem deutlich niedrigeren Preis als spätere Käufer.

Dies schafft zwar Anreize für frühe Kapitalgeber, kann aber zu erheblichen Spannungen führen. Wenn die Spanne zwischen dem Einstandspreis von Frühinvestoren und dem öffentlichen Verkauf zu groß ist, erleben später eingestiegene Nutzer oft Verluste oder geringere Gewinne, während frühe Investoren bereits hohe Renditen erzielen. Diese Ungleichheit untergräbt das Vertrauen der Community, denn die Wahrnehmung einer fairen Verteilung und Preisgestaltung ist für alle Beteiligten von großer Bedeutung. Ein ausgewogener Ansatz bei der Preisgestaltung über mehrere Finanzierungsrunden hinweg kann helfen, dieses Problem zu mildern. Eng verbunden mit dem Bewertungsproblem ist das Thema Vesting-Perioden und Token-Freigaben.

Viele Projekte vergeben Token an Investoren, Entwickler und Teammitglieder mit Lockup-Phasen, um langfristige Bindung zu schaffen. Doch der Zeitpunkt und die Länge dieser Vesting-Schedule sind entscheidend. Werden Token zu schnell freigegeben, riskieren Projekte plötzliche Verkaufswellen, sogenannte Dumps, die den Tokenpreis stark abfallen lassen und das Vertrauen massiv beschädigen. Werden Token hingegen zu langsam freigegeben, können Tokenhalter frustriert werden, da sie keine Flexibilität besitzen, ihr Engagement anzupassen. Außerdem erhöht eine zu lange Haltepflicht oft den Verkaufsdruck unmittelbar nach Ablauf der Lockup-Phase, weil Anleger gezwungen sind, ihre Positionen zu liquidieren.

Eine fein abgestimmte, gestaffelte Freigabe hilft, den Markt stabil zu halten und die Preisentwicklung gleichmäßiger zu gestalten. Ein weiteres Risiko sind übermäßige Tokenverkäufe durch Gründer und Insider. Gerade in Projekten, die eine rasante Wertsteigerung erleben, besteht eine starke Versuchung für das Team, den eigenen Token-Bestand zu Geld zu machen. Dies kann in Form von Großverkäufen geschehen, die für den Markt schwer zu absorbieren sind und zu massiven Preisverlusten führen. Selbst wenn diese Verkäufe transparent kommuniziert werden, wie es für ein verantwortungsbewusstes Management wichtig ist, mindern sie oft das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Community.

Investoren interpretieren solche Bewegungen häufig als negatives Signal, das den Eindruck erweckt, Gründer würden dem Projekt nicht langfristig verbunden bleiben. Die anfängliche Bewertung eines Tokens spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle für den Markterfolg. Ein zu hoher Listing-Preis mag auf den ersten Blick attraktiv erscheinen, da er schnelle Wertsteigerungen und Medienecho verspricht. Doch überbewertete Token starten oft mit einem unrealistisch hohen Preis, der kaum haltbar ist. Folglich folgt eine rasche Korrektur, welche die Marktkapitalisierung stark schrumpfen lässt und viele Anleger im Verlust zurückbleiben.

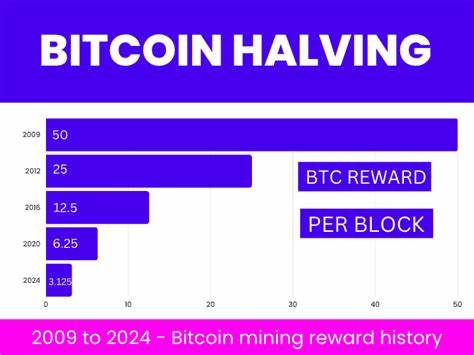

Gleichzeitig sinkt das Interesse neuer potenzieller Nutzer, weil die Eintrittsbarriere zu hoch und die Aussicht auf Gewinne gering ist. Ein moderater, realistisch angesetzter Startwert schafft die notwendige Preisentwicklung und fördert die organische Community-Bildung. Erfolgreiche Projekte wie Bitcoin oder Ethereum setzen auf fundamentale Prinzipien, um gesunde Tokenomics zu gewährleisten. Ein Beispiel ist die genuine Knappheit: Bitcoin ist durch seine feste Obergrenze von 21 Millionen Coins limitiert, und diese Regel gilt unumstößlich. Diese Knappheit erzeugt Vertrauen und steigert den Wert durch das Wissen aller Marktteilnehmer, dass keine unkontrollierte Inflation stattfindet.

Projekte sollten sich an diesem Prinzip orientieren und eine klare, transparente Obergrenze festlegen, die nicht nachträglich verändert werden kann. Die tiefe Produktintegration des Tokens ist ein weiteres zentrales Element. Token sollten nicht nur als Spekulationsobjekt dienen, sondern eine wesentliche Rolle im Ökosystem und der Funktionalität des Projekts spielen. Filecoin ist ein gutes Beispiel: Der Token wird benötigt, um Speicherleistungen im Netzwerk zu kaufen, was den Nutzen und die Nachfrage direkt an das Produkt bindet. Token, die nur nachträglich oder künstlich an ein Produkt gekoppelt werden, verlieren langfristig an Bedeutung und Wert.

Ein wesentliches Instrument für bessere Tokenomics sind apportierte Verkäufe mit reduzierten Preissprüngen und durchdachten Sperrfristen. Frühere Käufer sollten mit einer längeren Haltefrist belegt werden, damit sie nicht vorzeitig verkaufen und den Preis für spätere Investoren drücken. Gleichzeitig profitieren spätere Käufer von mehr Freiheit, das Risiko zu minimieren und Liquidität zu erhöhen. Ein solches Schichtmodell hilft, faire Chancen und stabile Märkte zu gewährleisten. Transparenz und Vertrauen können durch den Einsatz von auditierten Smart Contracts für die Tokenverteilung und -verwahrung zusätzlich gestärkt werden.

Wenn alle Teilnehmer wissen, dass die Token einer vertrauenswürdigen, unveränderlichen Verwaltung unterliegen, wird das Risiko von Manipulation oder Betrug verringert. Dies trägt zur besseren Akzeptanz bei institutionellen Investoren und der Community bei. Begleitend zu einer realistischen Bewertung und einer klaren Begrenzung des Gesamtangebots sollten Projekte ihre Tokenversorgung aktiv managen. Die zirkulierende Menge sollte vorzugsweise nur dann erhöht werden, wenn der Markt robust ist und die Nachfrage stabil oder steigend. Andernfalls könnten zusätzliche Tokenverkäufe den Preis weiter drücken und den negativen Kreislauf verstärken.

Programme zum Rückkauf von Token bei starkem Verkaufsdruck tragen dazu bei, die Marktpreise zu stabilisieren und signalisieren zugleich das Engagement des Projektteams für den nachhaltigen Erfolg. Darüber hinaus sind kontrollierte Liquidationen großer Bestände ein Werkzeug, um Kursbelastungen durch Großverkäufer zu vermeiden. Institutionelle Investoren und große Partner sollten dazu angehalten werden, Verkäufe über Market Maker oder zeitlich gestaffelte Ausstiege abzuwickeln, damit der Markt nicht durch einzelne, übergroße Transaktionen aus dem Gleichgewicht gerät. Die nachhaltige Gestaltung von Tokenomics ist kein einmaliger Prozess, sondern erfordert kontinuierliche Überwachung und Anpassung an Marktverhältnisse. Sie ist integraler Bestandteil der Produktentwicklung und nicht lediglich ein nachträgliches Finanzierungsinstrument.