In der heutigen schnelllebigen Welt stehen viele Menschen vor der Herausforderung, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Ob es sich um übermäßiges Essen, Rauchen, zwanghaftes Online-Shopping oder andere problematische Verhaltensweisen handelt – der Wille zu verändern ist oft vorhanden. Doch trotz zahlreicher Versuche gelingt es vielen nicht, ihre Gewohnheiten dauerhaft zu ändern. Ein häufiges Missverständnis hierbei ist, dass der einfachste Weg zur Veränderung darin besteht, das unerwünschte Verhalten einfach zu stoppen. Diese Strategie kann jedoch paradoxerweise das Gegenteil bewirken: Sie macht die Gewohnheit oft stärker.

Das grundlegende Problem liegt in der Fokussierung auf das Verhalten selbst, ohne die zugrunde liegenden Ursachen zu berücksichtigen. Viele Menschen glauben, dass es reicht, die schädliche Handlung zu unterlassen, um frei von den damit verbundenen Problemen zu werden. Doch das Verhalten ist häufig nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verstecken sich tief verwurzelte emotionale, psychologische oder Umweltfaktoren, die das Verhalten antreiben. Nehmen wir als Beispiel jemanden, der zum Stressessen neigt.

Wenn diese Person beschließt, mit dem Essen aufzuhören, während der zugrunde liegende Stress nicht angegangen wird, wird sie wahrscheinlich keine langfristigen Erfolge erzielen. Vielmehr könnte der entstehende Druck, nicht zu essen, zu einem intensiveren Verlangen nach der verletzenden Gewohnheit führen. Wenn die Stressfaktoren nicht berücksichtigt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten zurückkehrt und möglicherweise sogar stärker wird als zuvor. Die Suche nach einem schnellen Ausweg führt oft zu einem Kreislauf von Versuch und Misserfolg. Menschen, die versuchen, eine Gewohnheit krampfhaft abzulegen, entdecken häufig, dass sie stattdessen zu einer neuen Gewohnheit oder sogar einer Süchtigkeit wechseln.

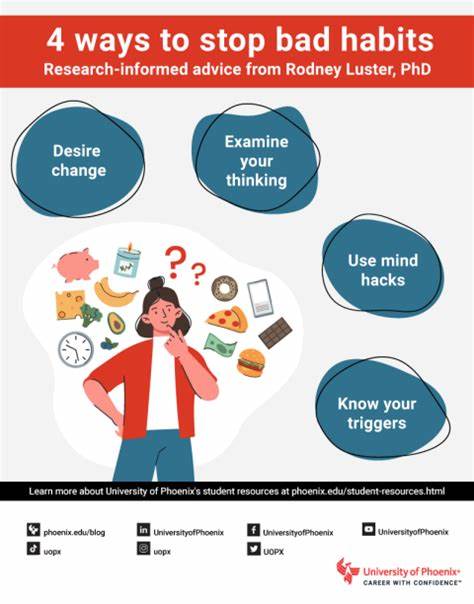

So könnte der gescheiterte Versuch, das Rauchen aufzugeben, dazu führen, dass die Person verstärkt zu ungesundem Essen oder Alkohol greift. Diese Verhaltenswechsel bewirken, dass sie sich in einem endlosen Kreislauf des Scheiterns und der Scham gefangen fühlen. Es ist ein Teufelskreis, der oft in die Resignation mündet. Um erfolgreich Gewohnheiten zu brechen, ist es unerlässlich, die Motivationen und Bedürfnisse hinter dem Verhalten zu verstehen. In der Psychologie wird oft auf eine Methode verwiesen, die als EAT-Zyklus bekannt ist: Erforschen, Akzeptieren, Verändern.

Diese Methode zielt darauf ab, die wahren Auslöser hinter den Gewohnheiten zu identifizieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Der erste Schritt, das Erforschen, ermutigt dazu, die tiefer liegenden Trigger und Bedürfnisse zu erkennen, die zu einem bestimmten Verhalten führen. Es geht darum, die eigenen Emotionen und Gedanken zu hinterfragen und zu verstehen, warum das Verhalten auftritt. Wenn jemand beispielsweise entdeckt, dass er aus Einsamkeit zur Ablenkung häufig online einkauft, eröffnet sich die Möglichkeit, die Einsamkeit direkt anzugehen, anstatt alleine den Katalog an Artikeln durchzublättern. Im zweiten Schritt, der Akzeptanz, wird Selbstmitgefühl gefördert.

Viele Menschen empfinden Schuld oder Scham, weil sie geneigt sind, alte Wunden oder schwierige Erfahrungen mit ihrem aktuellen Verhalten zu verbinden. Dieser Schritt erfordert einen liebevollen Umgang mit sich selbst. Anstatt sich für das Verhalten zu verurteilen, sollte man erkennen, dass es oft aus einem Bedürfnis nach Bewältigung oder Trost entsteht. Der letzte Schritt, das Verändern, fokussiert auf die Entwicklung neuer, gesunder Verhaltensweisen. Es ist wichtig, dabei kleine, umsetzbare Änderungen vorzunehmen und diese in den Alltag zu integrieren.

Diese Veränderungen sollten nicht nur die schädlichen Gewohnheiten ausmerzen, sondern auch neue erfüllende Aktivitäten bieten, die die Bedürfnisse des Individuums befriedigen. So könnte jemand, der online kauft, um Herausforderungen im Alltag zu entfliehen, stattdessen ein neues Hobby Ergreifen, um Stress abzubauen. Die Methode des EAT-Zyklus zeigt auf, dass es nicht ausreichend ist, einfach nur das unerwünschte Verhalten abzulegen. Es erfordert eine tiefere Auseinandersetzung mit sich selbst, um die zugrunde liegenden Treiber der Probleme zu verstehen. Durch diesen Prozess können Menschen nicht nur die aktuelle Gewohnheit ablegen, sondern auch eine Verbesserung der Lebensqualität erfahren.

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht diesen Ansatz: Eine Klientin, die jahrelang mit Alkoholabhängigkeit kämpfte, fand durch therapeutische Unterstützung heraus, dass ihre Sucht eng mit ihrer unglücklichen Ehe und ihrer verzweifelten beruflichen Situation verbunden war. Statt den Fokus ausschließlich auf das Trinken zu legen, lernten sie und ihr Therapeut, wie sie ihre Lebensumstände verändern konnten. Die Auseinandersetzung mit ihren tatsächlichen Problemen motivierte sie, die Veränderungen nicht nur als "Notwendigkeit", sondern als Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu betrachten. Diese Perspektivänderung führte letztendlich zu einer erfolgreichen Überwindung ihrer Abhängigkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Brechen von Gewohnheiten ein komplexer und oft emotionaler Prozess ist, der mehr erfordert als nur den Willen, das Verhalten zu stoppen.

Indem die Bedürfnisse und Trigger erkannt und adressiert werden, wird der Weg zur Veränderung nicht nur klarer, sondern auch erfolgreicher. Anstelle des verzweifelten Versuchs, Gewohnheiten kalt zu entziehen, sollte der Fokus darauf liegen, Verständnis für die eigene Geschichte zu gewinnen und mit Selbstliebe an die Veränderung heranzugehen. Nur so kann ein nachhaltiger und langfristiger Erfolg sichergestellt werden.