Das Heizkosten-Paradox: Warum wird Fernwärme immer teurer – und andere Energieformen günstiger? In den letzten Jahren haben viele deutsche Haushalte eine erfreuliche Entwicklung bei ihren Heizkosten erlebt. Während die Preise für Gas, Holzpellets und Heizöl gesunken sind, scheint der Preis für Fernwärme unaufhörlich zu steigen. Dieses Phänomen wirft Fragen auf und könnte möglicherweise die Akzeptanz der Wärmewende gefährden. Aber was steckt hinter diesem Heizkosten-Paradox? Die Energiekrise, die im Jahr 2022 ihren Höhepunkt erreichte, stellte viele Haushalte vor enorme finanzielle Herausforderungen. Die Preise für fossile Brennstoffe schnellten in die Höhe, und viele Menschen mussten sich auf unvorhergesehene Kosten einstellen.

Doch wie aus heiterem Himmel begann sich die Lage auf den Energiemärkten zu entspannen. Gaspreise fielen um durchschnittlich zehn Prozent, die Kosten für Wärmepumpen sind gar um 28 Prozent gesunken, und auch die Preise für Holzpellets und Heizöl zeigten eine positive Entwicklung. Diese Senkungen sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter eine gewisse Entspannung auf den Energiemärkten und die Einführung staatlicher Preisbremsen. Die Zahlen der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online verdeutlichen diesen Trend: Ein Durchschnittshaushalt bezahlte im vergangenen Jahr für Gas rund 1.330 Euro, was einen Rückgang von 145 Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

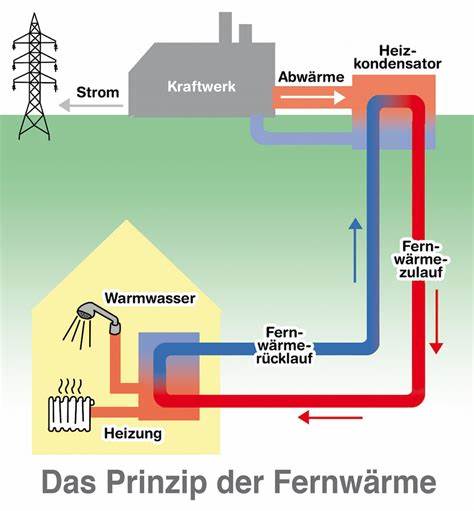

Viele Haushalte können sich somit ein Stück weit entspannen und die Rückkehr zu normalen Energiepreisen feiern. Während es auf dem Markt für fossile Brennstoffe aufwärts geht, sieht die Situation bei Fernwärme jedoch ganz anders aus. Im letzten Jahr stiegen die Kosten für Fernwärme um acht Prozent und die Prognosen für 2024 deuten sogar auf eine weitere Steigerung von bis zu 21 Prozent hin. Dies wirft die Frage auf: Warum bleibt der Preis für Fernwärme hinter dem allgemeinen Trend zurück? Ist die Preiserhöhung nicht nur ein kurzfristiges Phänomen, sondern Teil eines größeren Problems? Fernwärme wird in der Regel in großen Kraft- oder Heizwerken erzeugt und dann, oft aus einem fossilen Brennstoffmix oder zunehmend aus erneuerbaren Energien, durch isolierte Rohre in die Wohnungen geleitet. Während der Energiemarkt allgemein von einem erhöhten Wettbewerb und sinkenden Preisen geprägt ist, zeigt die Fernwärmemarkt eine ganz andere Landschaft.

Hier dominiert häufig eine Handvoll Anbieter, die in vielen Regionen Monopolstellungen innehaben. Diese Konstellation bringt nicht nur Unglaubwürdigkeit mit sich, sondern sorgt auch dafür, dass Kostensteigerungen nicht im gleichen Maße wie auf den Konkurrenzmärkten reguliert werden. Die Bundeskartellamt und die Monopolkommission haben aufgrund dieser Monopolstrukturen Alarm geschlagen. Immer wieder wird auf die Gefahr von überhöhten Preisen hingewiesen, die sich schädlich auf die Akzeptanz der Wärmewende auswirken können. Es wird deutlich, dass viele Deutschlands Städte zwar eine größteissige Umstellung auf erneuerbare Energien anstreben, jedoch die grundlegende Marktstruktur im Bereich Fernwärme dringend reformiert werden muss.

Zudem ist die Preisgestaltung bei Fernwärme in vielen Fällen undurchsichtig. Verbraucher haben oft keinen klaren Überblick über, was sie wirklich bezahlen und warum die Preise in die Höhe schießen. Dies führt zu einem tiefen Misstrauen gegenüber den Anbietern. Die Einführung von Preisbremsen, wie sie für andere Energieformen in Kraft traten, kann hier allenfalls eine temporäre Lösung sein, doch wird dies der grundlegenden Problematik nicht gerecht. Ein weiterer Aspekt, der oft vernachlässigt wird, ist die Erregung der Politik und Öffentlichkeit über die steigenden Fernwärmepreise.

Schließlich ist Fernwärme ein zentraler Baustein für die zukünftige Wärmewende und hat das Potenzial, einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen zu leisten. Jede Preiserhöhung könnte daher nicht nur individuelle Haushalte belasten, sondern auch das gesamte Konzept der Wärmewende infrage stellen. Ohne die Akzeptanz und Unterstützung der Bevölkerung wird es schwierig sein, die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Um die Akzeptanz von Fernwärme in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und zu fördern, ist eine transparente und faire Preisgestaltung unabdingbar. Regulierungsmaßnahmen, die den Wettbewerb fördern und Monopolstrukturen aufbrechen, müssen dringend auf die Agenda.

Dies könnte in Form von marktgerechten Preisobergrenzen geschehen, die den Verbrauchern einen gewissen Schutz bieten, während gleichzeitig sicherstellt wird, dass die Anbieter weiterhin in die Infrastruktur investieren können. Auch eine verstärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf die Vorteile von Fernwärme und den Wandel hin zu erneuerbaren Energien könnte einen wertvollen Beitrag leisten. Insgesamt zeigt das Heizkosten-Paradox eine kritische Herausforderung für Deutschland auf, nicht nur in Bezug auf die Energiewende, sondern auch bezüglich der wirtschaftlichen Belastungen für Privathaushalte. Es ist an der Zeit, dass Akteure aus Politik und Wirtschaft gemeinsam an Lösungen arbeiten, um eine faire und zukunftsfähige Wärmeversorgung sicherzustellen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden und die Bürgerinnen und Bürger nicht zu den Verlierern einer transformierenden Energiepolitik werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das steigende Preisniveau für Fernwärme in starkem Kontrast zu den rückläufigen Heizkosten anderer Energieformen steht. Die Fehler der Vergangenheit, gepaart mit mangelndem Wettbewerb und Intransparenz, müssen nun angegangen werden, bevor die Fernwärme als Heizungsoption für viele unattraktiv wird. Die Debatte um niedrige Preise darf nicht zulasten einer nachhaltigen Energiewende gehen. Das Heizkosten-Paradox ist letzten Endes auch eine Chance für Innovationen im Energiesektor und eine klare Aufforderung zur Reform.