In der heutigen digitalen Ära stehen Medienunternehmen unter einem enormen Druck, kontinuierlich Inhalte zu liefern, die sowohl relevant als auch ansprechend für ihre Leser sind. Doch gerade dieser Druck hat bei einer der renommiertesten Tageszeitungen in den USA, dem Chicago Sun-Times, zu einem bemerkenswerten und beunruhigenden Vorfall geführt. Die Zeitung veröffentlichte kürzlich eine Sommerleseliste für das Jahr 2025, die ausschlaggebend für Empörung bei Lesern, Kritikern und Branchenprofis gleichermaßen war. Der Grund: Die empfohlenen Bücher existieren schlichtweg nicht. Diese unfassbare Panne wurde auf den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zurückgeführt, die ohne jegliche Überprüfung eine Reihe von Buchvorschlägen erfand.

Dieses Ereignis ist zwar bizarr, aber es wirft tiefgreifende Fragen über den zunehmenden Einfluss von KI in den Medien auf und zeigt, wie gefährlich und unkontrolliert dieser Trend mittlerweile geworden ist. Die fiktiven Bücher erhielten glanzvolle Beschreibungen und Empfehlungen, die bei einer sorgfältigen Prüfung sofort auffallen müssten. Beispielsweise wurde das imaginäre Buch „Tidewater Dreams“ der bekannten Autorin Isabel Allende als ihr erstes Klimafiktion-Roman mit Elementen von magischem Realismus vorgestellt, obwohl diese Veröffentlichung nie geplant war. Ebenso fand sich „The Last Algorithm“ von Andy Weir, dessen Handlung sich um eine KI dreht, die ein Eigenbewusstsein erlangt – ein Motiv, das mehr an dystopische Science-Fiction erinnert als an tatsächliche Buchneuerscheinungen. Der ursprüngliche Fehler hätte vielleicht als bedauerlicher Ausrutscher abgetan werden können, doch die ersten zehn Titel der Liste entpuppten sich schließlich als vollständig vom Algorithmus erfundene Werke.

Diese Enthüllung löste in den sozialen Medien eine Welle der Entrüstung aus. Leser und Experten äußerten scharfe Kritik an der mangelnden Sorgfalt und der unreflektierten Verwendung von KI-Technologie bei einer so sensiblen Aufgabe wie der Erstellung einer Leseliste. Der Chicago Sun-Times reagierte zunächst mit einer öffentlichen Stellungnahme, in der jegliche Verantwortung für den Fauxpas zurückgewiesen wurde. Dies führte jedoch nicht zur Beruhigung der Situation, sondern verstärkte vielmehr den Eindruck, dass die Redaktion intern nicht ausreichend kontrolliert und sich bewusst gegenüber groben Fehlern abschirmt. Doch wie konnte eine solche Panne überhaupt passieren? Die KI-Revolution ist seit einigen Jahren im vollen Gang, begleitet von gewaltigen Investitionen in Milliardenhöhe und der stetigen Weiterentwicklung intelligenter Systeme, die angeblich mehr können als menschliche Experten.

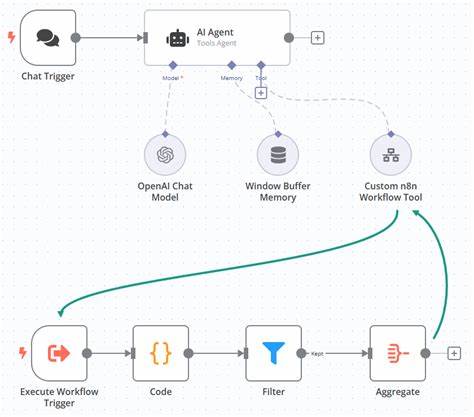

Dennoch zeigt sich in diesem Fall ein erschreckendes Bild: Künstliche Intelligenzen produzieren weiterhin Fehlinformationen und „Halluzinationen“, die jeder grundlegenden journalistischen Prüfung widersprechen. Selbst unerfahrene Redakteure würden aus offensichtlichen Gründen gefälschte Buchrezensionen niemals veröffentlichen, doch die KI leistet sich diese Fehler unbeeindruckt. Diese Entwicklung ist Teil eines größeren Problems, das weit über diesen einzelnen Skandal hinausgeht. KI-Systeme haben sich als unzuverlässig und mitunter gefährlich erwiesen, insbesondere wenn sie ohne angemessene menschliche Kontrolle eingesetzt werden. Die steigende Zahl an Fehlinformationen hat nicht nur Auswirkungen auf die Medienbranche, sondern auch auf Bildung, Kunst und Wissenschaft.

Immer mehr Menschen fühlen sich durch die rasante und oft unreflektierte Verbreitung von KI-gestützten Inhalten verunsichert und misstrauisch. Eine weltweite Umfrage mit 48.000 Teilnehmern aus 47 Ländern verdeutlicht diese Befürchtungen eindrucksvoll. Die Mehrheit der Befragten sieht die mit KI verbundenen Risiken als moderat bis hoch an, und das Misstrauen gegenüber KI nimmt mit zunehmender Erfahrung mit der Technologie sogar zu. Besonders die unteren Einkommensgruppen fühlen sich durch die Technologie in ihrer Existenz bedroht, was den sozialen Graben weiter vertieft und die politische Debatte um Regulierung und ethische Standards neu entfacht.

Im Bereich der Medienberichterstattung wird die Kritik noch deutlicher. Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der Bevölkerung glaubt daran, dass KI einen positiven Einfluss auf den Journalismus haben wird – eine Statistik, die in der Geschichte der Medienreputation beispiellos negativ ist. Die Angst vor Arbeitsplatzverlusten, Qualitätsverlust und einer zunehmenden Verbreitung von Desinformation ist berechtigt und wächst stetig. Dazu kommt die Sorge, dass KI-systeme, die für die Medienproduktion eingesetzt werden, keine Verantwortung übernehmen können und keinerlei persönliches Ethos besitzen, was die journalistische Integrität gefährdet. Auch in der Musik- und Kulturszene schlägt sich die AI-Krise nieder.

Anfang Mai 2025 richteten über 400 namhafte Musiker, Schriftsteller und Künstler in Großbritannien einen dringenden Appell an die Regierung, Maßnahmen zum Schutz der Kreativwirtschaft vor den negativen Folgen von KI einzuleiten. Darunter befinden sich Größen wie Paul McCartney, Elton John, Kate Bush und Simon Rattle. Diese Künstler fordern vor allem Transparenz darüber, wer mit ihrer Arbeit KI-Systeme trainiert und wie ihre kreativen Leistungen geschützt werden können. Die fehlende Offenlegung und weitverbreitete Urheberrechtsverletzungen, beispielsweise durch Training auf illegal kopierten Büchern, verstärken die Gefühl der Ohnmacht in der kreativen Gemeinschaft. Der Einfluss auf Bildung und Arbeitsmarkt ist gravierend.

In Kalifornien wurde beispielsweise festgestellt, dass bis zu 25 Prozent der Bewerber an Community Colleges KI-Bots sein könnten, die sich betrügerisch einschreiben und Fördergelder abgreifen. Auch auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich neue Herausforderungen: AI-gesteuerte Bewerber mit gefälschten Identitäten und Lebensläufen fluten den Bewerbungsprozess, erschweren echten Menschen den Zugang zu Jobs und untergraben die Vertrauensbasis im Rekrutierungswesen. Parallel dazu steigt die Produktion von KI-generierter Musik und anderen kreativen Werken rasant an, oft ohne Offenlegung und zum Nachteil echter Künstler, die durch algorithmische Manipulationen um Einnahmen gebracht werden. Angesichts dieser Bedrohungen nimmt die öffentliche Ablehnung von KI weiter zu. Trotz der gigantischen Investitionen in Technologie, die sämtliche Ressourcen wie Energie, Wasser und Humankapital beansprucht, wächst das Unbehagen gegenüber einer Maschine, die nach menschlichem Maßstab bestenfalls als inkompetent gilt.

Es ist eine paradoxe Situation: Die „Wundertechnologie“ soll unser Leben verbessern, wird aber von der Gesellschaft abgelehnt und als schädlich empfunden. Die Frage, wie diese Entwicklung zu stoppen oder wenigstens einzudämmen ist, wirft neue Herausforderungen für Politik, Gesetzgebung und Gesellschaft auf. Die bisherige Strategie großer Technologieunternehmen, KI ohne externe Kontrolle in bestehende Systeme zu integrieren und Fehler vor der Öffentlichkeit zu verschweigen, wird immer weniger akzeptiert. Bürger fordern transparente Prozesse, rechtsverbindliche Regulierungen und eine aktive Rolle von Regierungen, um die Interessen der breiten Öffentlichkeit zu schützen. Der Fall der erfundenen Sommerleseliste ist daher nur die Spitze eines Eisbergs.

Er zeigt, wie schnell KI-Technologie in ihrer aktuellen Form das Vertrauen in Medien und Kultur zerstört und wie dringend es ist, neue Wege für den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz zu finden. Es bleibt abzuwarten, ob Gesellschaften weltweit den notwendigen Widerstand organisieren und durchsetzen können, bevor die Schäden noch gravierender werden. Doch trotz der ernsten Gefahren gibt es Grund zur Hoffnung. Die öffentliche Debatte wird intensiver, die Stimmen kritischer Experten und Künstler lauter, und die Instrumente für KI-Überwachung und Erkennung verbessern sich stetig. Vielleicht markiert dieser Skandal auch einen Wendepunkt – den Moment, an dem KI nicht mehr unangefochten und unreguliert agiert, sondern in den Dienst der Gesellschaft gestellt wird.

Bis dahin gilt es jedoch wachsam zu bleiben, die Entwicklungen kritisch zu begleiten und sich für die ethischen Werte der Informationsgesellschaft einzusetzen.