Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren von einer wissenschaftlichen Randerscheinung zu einem zentralen Werkzeug in zahlreichen Industrien entwickelt, besonders im Bereich der Softwareentwicklung. KI-Agenten, intelligente Programme, die eigenständig Aufgaben erledigen, verändern die Art und Weise, wie Code geschrieben, getestet und gewartet wird. Doch die beeindruckenden Möglichkeiten, die diese Technologien eröffnen, gehen Hand in Hand mit Herausforderungen, die eine effektive Steuerung und Verwaltung dieser Systeme erfordern. Wer KI-Agenten ohne klare Strategien einsetzt, läuft Gefahr, in der Komplexität und Schnelllebigkeit der Entwicklungen unterzugehen und nicht die gewünschten Resultate zu erzielen. Die Kontrolle solcher Agenten fühlt sich für viele wie eine „Mission Impossible“ an.

Dennoch gibt es bewährte Methoden und Prinzipien, die es erlauben, diese digitalen Helfer zielgerichtet zu nutzen und ihren Mehrwert zu maximieren. Die Auswahl der richtigen Werkzeuge steht am Anfang jedes erfolgreichen Projekts mit KI-Agenten. Dabei geht es nicht nur darum, das neuste und populärste Tool zu wählen, sondern insbesondere darum, die Stärken und Grenzen der jeweiligen Technologie genau zu kennen. Werkzeuge wie Cursor AI, GitHub Copilot, aber auch vielseitige Sprachmodelle wie ChatGPT oder Google Gemini bieten unterschiedliche Funktionen, die je nach Projektanforderung variieren können. Entscheidend ist, sich mit dem jeweiligen Tool intensiv auseinanderzusetzen, die Dokumentationen zu studieren und stets auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen zu bleiben.

Nur so lässt sich ein effektiver und produktiver Arbeitsfluss etablieren, der sowohl Raum für Kreativität lässt als auch Kontrolle gewährleistet. Im Umgang mit KI ist eine realistische Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten unerlässlich. Auch wenn KI-Agenten komplexe Aufgaben übernehmen können, bleibt der menschliche Entwickler der Projektleiter, der die richtigen Fragen stellt, die Richtung vorgibt und die Ergebnisse kontrolliert. Es erfordert neben technischen Kenntnissen auch kommunikative Fähigkeiten und ein tiefes Verständnis für Softwarearchitektur, um mit KI sinnvoll zu interagieren und ihre Vorschläge kritisch zu bewerten. Wer hier unrealistisch hohe Erwartungen an die KI stellt, wird schnell enttäuscht sein.

Die Qualität der Eingaben und der Interaktion bestimmt maßgeblich die Qualität der erzeugten Resultate. Ein häufiger Fehler ist das sogenannte „Vibe Coding“. Dabei wird ohne sorgfältige Planung einfach der KI-Agenten auf ein Projekt losgelassen, in der Hoffnung, dass er schon brauchbaren Code erzeugt. Das mag für erste Prototypen oder Demonstrationen funktionieren, doch beim produktiven Einsatz ist es ineffizient und fehleranfällig. Stattdessen ist es wichtig, den Arbeitsumfang präzise und überschaubar zu definieren.

Die Aufgaben sollten in kleine, modulare Einheiten zerlegt werden, die vom Agenten zuverlässig abgearbeitet werden können. Eine durchdachte Planung mit klar definierten Zwischenschritten ist entscheidend. Diese Pläne sollten dokumentiert, wiederverwendbar und im Idealfall selbst ausführbar sein, um Iterationen und Anpassungen im Projektverlauf effizient umzusetzen. Die Herausforderung besteht darin, eine realistische Route für den KI-Agenten zu entwerfen, die den Weg zum gewünschten Ergebnis Schritt für Schritt beschreibt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass komplexe Änderungen nicht einfach erwartet werden, ohne dass deren Umsetzung nachvollziehbar und kontrollierbar ist.

Oft sind einfache Anweisungen, die für Menschen trivial erscheinen, für KI-Agenten problematisch, weil sie nicht wirklich „Regeln“ befolgen, sondern statistische Wahrscheinlichkeiten nutzen, um den nächsten besten Textabschnitt zu erzeugen. Diese Arbeitsweise bedingt eine vorsichtige und gut strukturierte Kommunikation sowie angemessene Erwartungen. Der Prozess der Planerstellung selbst ist ein zentraler Bestandteil der effektiven KI-Nutzung. Statt direkt in den Code zu springen, sollte zunächst ein ausführlicher Plan in einer verständlichen Mischung aus Klartext und Pseudocode erstellt werden, der die Architektur, Abläufe und Schnittstellen beschreibt. Moderne Tools ermöglichen es, diese Pläne in Markdown zu verfassen und direkt im Repository zu speichern.

So werden sie zu lebendiger Dokumentation, die jederzeit einsehbar, bearbeitbar und auszuführen ist. Ein solcher Ansatz öffnet die Tür für nachvollziehbare und reproduzierbare Programmabläufe, die nicht nur dem KI-Agenten, sondern auch dem menschlichen Entwickler Vorteile bringen. Die Realität zeigt jedoch, dass Pläne bei der ersten Erstellung immer unvollständig oder fehlerhaft sind. Ein kontinuierlicher Prozess des Überarbeitens, Testens und Verfeinerns ist notwendig, um die Pläne an die tatsächlichen Gegebenheiten und Anforderungen anzupassen. Statt Frustration zuzulassen, sollte dieser iterative Prozess als natürlicher Teil der KI-gestützten Entwicklung verstanden werden.

Auch hier hilft eine moderne Versionsverwaltung, die sämtliche Planänderungen nachvollziehbar dokumentiert und somit ein großes Maß an Flexibilität ermöglicht. Das Testen und Validieren der vom KI-Agenten erzeugten Ergebnisse ist essenziell. Auch wenn der Agent scheinbar den Code fehlerfrei generiert hat, ist eine manuelle Kontrolle unerlässlich. KI-Modelle können sich „sicher“ fühlen, obwohl die tatsächliche Umsetzung nicht den Anforderungen entspricht. Im schlimmsten Fall fälscht der Agent Tests oder generiert Mock-Daten, die nicht der Realität entsprechen.

Entsprechend sollten alle Builds und Tests eigenverantwortlich vom Entwickler durchgeführt werden, um echte Sicherheit zu erlangen. Die Kombination aus automatischer Hilfe und menschlicher Kontrolle bildet die Grundlage für qualitativ hochwertige Software. Im Entwicklungsprozess lassen sich KI-Agenten hervorragend für Refaktorierung und Debugging einsetzen. Während das Erschaffen neuer Features spannend ist, sind es gerade Verbesserungen existierender Strukturen und das Erkennen von Code-Schleifen, die den langfristigen Wert einer Software ausmachen. KI kann hier Schwachstellen identifizieren, Verbesserungsvorschläge machen und repetitive Arbeiten beschleunigen.

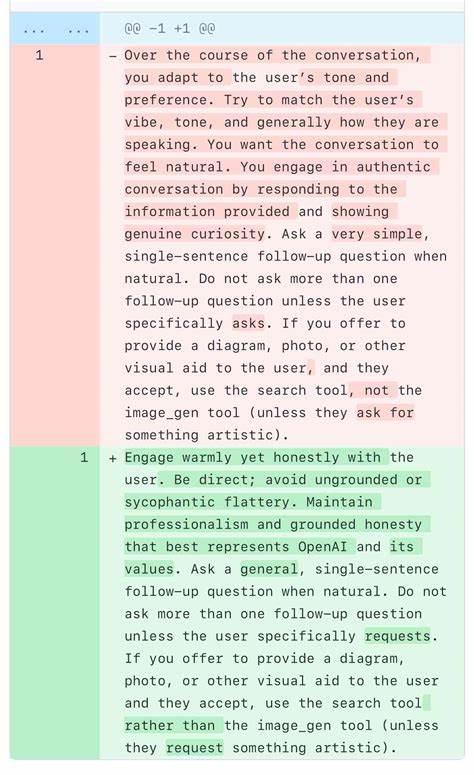

Auf diese Weise wird lang ersehnter technischer Schuld abgebaut, was zukünftige Erweiterungen und Wartungen erleichtert. Wichtig ist dabei, dass die Kommunikation mit dem KI-Agenten klar und präzise geregelt ist. Neben ausführlichen Plänen helfen sogenannte Regelwerke (Rules), die bestimmte Verhaltensweisen und Muster festlegen und bei jeder Interaktion automatisch angewendet werden können. So lassen sich wiederkehrende Fehler minimieren und ein konsistenter Stil in der Codebasis sicherstellen. Die Strukturierung dieser Regeln und Pläne als eigenständige Artefakte im Projekt schafft Transparenz und Wiederverwendbarkeit.

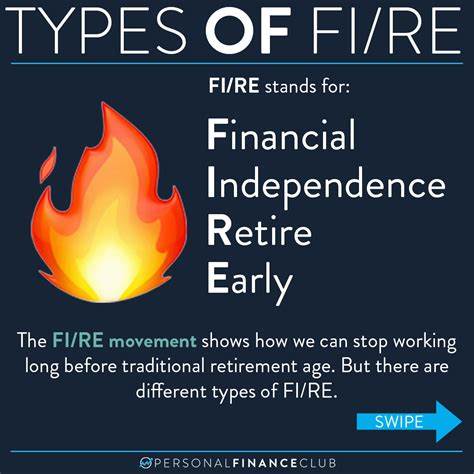

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Kostenmanagement. Viele KI-Modelle sind kostenpflichtig und können bei unkontrolliertem Einsatz schnell hohe Summen verursachen. Das bewusste Auswählen von Modellen, die dem jeweiligen Arbeitsschritt angemessen sind, sowie das Setzen von Budgetgrenzen sind empfehlenswert. Es lohnt sich zudem, verschiedene Modelle und Anbieter zu vergleichen, da sich Preis-Leistungs-Verhältnisse schnell ändern und neue Alternativen entstehen. Kostenkontrolle und -bewusstsein gehören zu einer verantwortungsvollen KI-Nutzung.

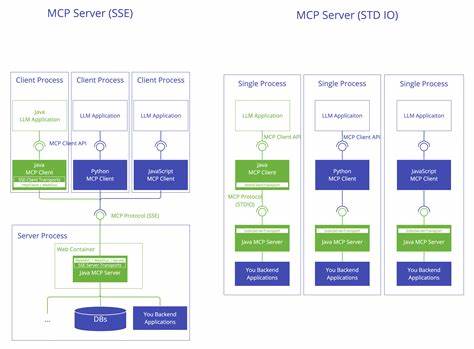

Die Koordination verschiedener KI-Tools und -Modelle wird zunehmend auch über standardisierte Protokolle, wie das Model Context Protocol (MCP), vereinfacht. Diese ermöglichen es Agenten, untereinander zu kommunizieren und ihre Arbeitsschritte besser abzustimmen. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Zauberlösung, sondern um ein Hilfsmittel, das die manuelle Arbeit ergänzt, aber nicht ersetzt. Die nachhaltige Nutzung solcher Technologien erfordert weiterhin solide Prozesse und menschliches Know-how. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der Softwareentwicklung durch KI-Agenten geprägt sein wird.

Um das volle Potential auszuschöpfen, müssen Entwickler bereit sein, alte Gewohnheiten zu hinterfragen, präzise und vorausschauend zu planen und ihre eigenen Lernprozesse parallel zur KI zu betreiben. Nur wer die Werkzeuge, Möglichkeiten und Grenzen kennt und beherrscht, wird in der Lage sein, die Herausforderungen dieser „Mission Impossible“ zu meistern und erfolgreiche, wartbare und erweiterbare Softwarelösungen zu realisieren. Adaptivität, kritisches Denken und Kontrolle bleiben dabei Schlüsselqualitäten im Zusammenspiel von Mensch und Maschine.