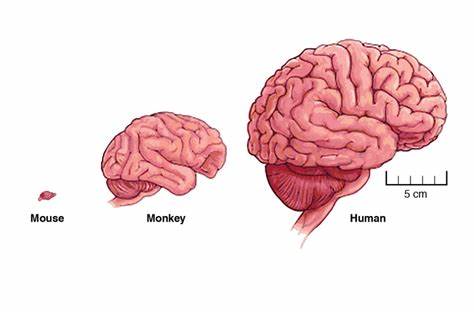

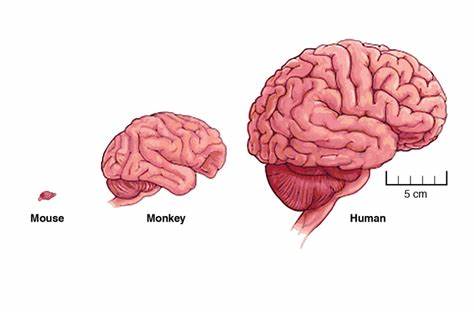

Die Biologie und Genetik des menschlichen Gehirns sind seit jeher faszinierende Forschungsgebiete, die Wissenschaftler immer wieder vor neue Fragen stellen. Ein besonders bemerkenswertes Ergebnis jüngster Studien zeigt, dass ein bestimmter Abschnitt der menschlichen DNA, wenn er Mäusen eingefügt wird, deren Gehirne wachsen lässt. Diese bahnbrechende Entdeckung bietet nicht nur tiefgehende Einblicke in die Evolution des menschlichen Gehirns, sondern könnte auch wichtige Impulse für die Neurowissenschaften und medizinische Forschung liefern. Die Größe des Gehirns ist eines der charakteristischsten Merkmale, die den Menschen von anderen Spezies unterscheiden. Im Laufe der Evolution haben sich geistige Fähigkeiten und neuronale Kapazitäten stark verbessert – ein komplexer Prozess, dessen genetische Grundlagen heute immer besser verstanden werden.

Forscher haben sich intensiv damit beschäftigt, welche genetischen Faktoren zur enormen Größenentwicklung des menschlichen Gehirns geführt haben. Dabei stieß ein Team von Wissenschaftlern auf einen bestimmten DNA-Abschnitt, der ausschließlich im menschlichen Genom vorkommt. Diese DNA-Sequenz, die in der Fachliteratur als „human-specific regulatory element“ bezeichnet wird, spielt offenbar eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Hirnentwicklung. Im Versuch haben Wissenschaftler diesen Abschnitt in das Erbgut von Mäusen eingefügt. Die Resultate waren verblüffend: Die Mäuse entwickelten deutlich größere Gehirne als Kontrolltiere ohne diese genetische Veränderung.

Die Volumensteigerung war insbesondere im Bereich des Neokortex zu beobachten, jener Hirnregion, die bei Menschen für komplexe Denkprozesse, Wahrnehmung und Entscheidungsfindung verantwortlich ist. Diese Erkenntnis bestätigt eine der Hypothesen, die besagt, dass die Evolution des menschlichen Gehirns stark durch genetische Veränderungen in regulatorischen DNA-Abschnitten geprägt wurde. Solche Abschnitte beeinflussen, wann, wo und in welchen Mengen bestimmte Gene aktiviert werden. Anders als bei reinen Protein-codierenden Genen wirken sie indirekt, regulieren also die Genexpression auf subtilere Weise. Die Identifizierung dieses menschlichen DNA-Stücks liefert somit einen konkreten Kandidaten für die Erklärung der Gehirnentwicklung beim Menschen.

Darüber hinaus eröffnet die Studie faszinierende Einblicke in molekulare Mechanismen der Hirnentwicklung. So zeigen die Versuche, dass der menschliche DNA-Abschnitt neuronale Stammzellen in der embryonalen Entwicklung beeinflusst und deren Proliferation anregt. Dies führt zu einer höheren Zellzahl und letztlich zu einem größeren Hirnvolumen. Die Bedeutung dieses Mechanismus liegt darin, dass er das Gehirnwachstum gezielt steuert, ohne dass es dabei zu negativen Nebenwirkungen kommt, was auf eine fein abgestimmte genetische Regulation hindeutet. Die Forschung an Mäusen gilt als bewährte Methode, um genetische Funktionen zu verstehen, da diese Säugetiere genetisch gut untersucht sind und sich relativ einfach modifizieren lassen.

Allerdings ist das menschliche Gehirn durch seine Größe, Komplexität und funktionelle Vielfalt einzigartig. Trotz unterschiedlicher Artgrenzen bieten solche Modelle einen wichtigen Ansatzpunkt, um hypothesengestützte Untersuchungen durchzuführen. Von besonderem Interesse für die Wissenschaft ist die Frage, wie genau sich der menschliche DNA-Abschnitt gegenüber vergleichbaren Sequenzen bei anderen Spezies unterscheidet. Auf molekularer Ebene weisen diese Unterschiede Veränderungen auf, die vermutlich die verbesserte Hirnentwicklung im Menschen begünstigen. Vergleichende Genomforschung hat gezeigt, dass menschliche Gene häufig durch evolutionäre Ereignisse modifiziert wurden, die ihre Regulation enorm beeinflussen.

Das Einfügen dieser DNA in Mäuse gibt uns somit die Möglichkeit, einzelne Funktionen zu isolieren und ihre Auswirkungen detailliert zu studieren. Die aktuelle Studie stellt also eine Ergänzung zu bestehenden Erkenntnissen dar, wonach andere genetische Faktoren und evolutionäre Prozesse bereits bekannt sind, die zum Wachstum und zur Funktionsfähigkeit des menschlichen Gehirns beigetragen haben. Insbesondere Gene, die mit neuronaler Differenzierung, Synapsenbildung und Energiehaushalt im Gehirn verbunden sind, wurden in den letzten Jahren intensiv untersucht. Diese neue Forschung schafft einen Verbindungspunkt zwischen der genetischen Regulation und der Gehirngröße als phänotypisches Merkmal. Sie legt nahe, dass menschliche Evolution stark durch gezielte Veränderungen in regulatorischen DNA-Elementen vorangetrieben wurde.

Zudem werden damit wichtige Fragen aufgeworfen, wie genetische Variationen zu kognitiven Fähigkeiten, neuronalen Netzwerken und letztlich zum menschlichen Verhalten beitragen. Neben dem Verständnis der menschlichen Evolution bietet die Entdeckung auch praktische Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Das Wissen über genetische Faktoren, die Hirnwachstum und neuronale Entwicklung steuern, könnte in Zukunft dazu beitragen, neurodegenerative Erkrankungen besser zu verstehen und innovative Therapien zu entwickeln. Beispielsweise könnten genetische Stimulatoren genutzt werden, um die Regeneration von Hirngewebe nach Verletzungen zu fördern. Natürlich muss bei solchen Experimenten immer auch die ethische Dimension berücksichtigt werden.

Das Einfügen menschlicher DNA in Tiere wirft Fragen hinsichtlich der Modellierung menschlicher Eigenschaften auf. Bisherige Studien zeigen zwar, dass Mäuse nur in spezifischen Bereichen Hirnvolumenänderungen aufweisen, sich ihr Verhalten aber nicht auf humanoide Weise verändert, dennoch gilt es weiterhin sorgfältige Grenzen zu setzen und eine fundierte ethische Debatte zu führen. Diese wissenschaftliche Arbeit ist ein Paradebeispiel für die Innovationskraft moderner Genetik und Neurowissenschaften. Sie verbindet Erkenntnisse aus Evolutionsbiologie, Molekularbiologie und experimenteller Genetik zu einem ganzheitlichen Verständnis. Sie bestätigt, wie eng die genetische Information mit der physischen und funktionellen Entwicklung von Organismen verknüpft ist.

In Zukunft könnten weitere Untersuchungen diesen Linien folgen, um mehr über die komplexe Zusammensetzung der menschlichen DNA und deren Einfluss auf das Gehirn zu erfahren. Zudem könnten ähnliche Versuche an anderen Tiermodellen oder im zellulären Kontext weitere wichtige Hinweise liefern. Im Großen und Ganzen verändert diese Entdeckung das Bild von der menschlichen Gehirnentwicklung grundlegend. Sie zeigt, dass ein relativ kurzer Abschnitt der DNA maßgeblich das Wachstum eines so komplexen Organs beeinflussen kann. Wissenschaftler können so nicht nur die Evolution besser nachvollziehen, sondern auch neue therapeutische Perspektiven erschließen, die das Ziel verfolgen, Gehirndefekte zu behandeln oder neuronale Funktionen wiederherzustellen.

Abschließend bleibt zu betonen, dass die Forschung, die solche revolutionären Erkenntnisse liefert, weiterhin auf akribische Detailarbeit angewiesen ist. Nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit, sorgfältige Studien und verantwortungsvolle Anwendung lässt sich das volle Potenzial dieser Erkenntnisse ausschöpfen. Die Verbindung von menschlicher DNA und Tiermodellen stellt dabei eine der spannendsten Methoden dar, um das Mysterium unseres eigenen Gehirns Schritt für Schritt zu lüften.