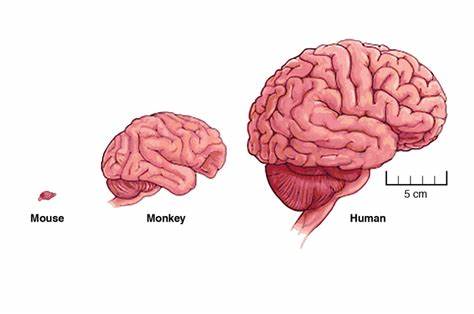

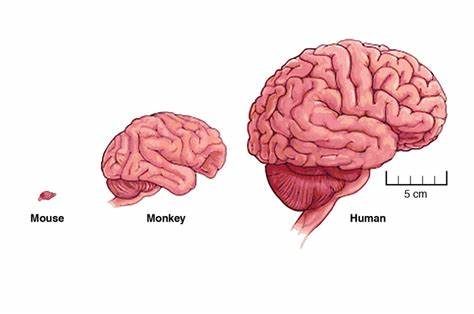

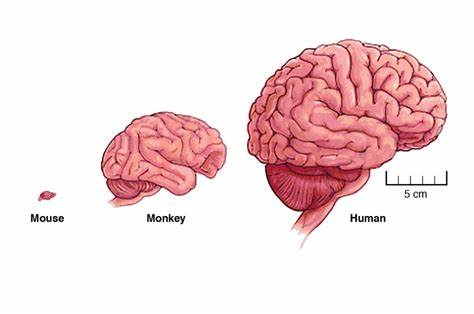

Die Frage, warum das menschliche Gehirn im Vergleich zu anderen Säugetieren so außergewöhnlich groß und komplex ist, beschäftigt Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Neue bahnbrechende Forschungsergebnisse zeigen, dass ein bestimmter Abschnitt der menschlichen DNA maßgeblich zum Wachstum des Gehirns beitragen kann. Indem Forscher diesen DNA-Abschnitt in Mäuse eingebracht haben, konnten beeindruckende Veränderungen in der Gehirngröße beobachtet werden. Diese Entdeckung könnte nicht nur unser Verständnis der menschlichen Evolution erweitern, sondern auch neue Ansätze zur Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen eröffnen. Die Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, basiert auf der Arbeit eines internationalen Teams von Genetikern und Neurowissenschaftlern.

Sie identifizierten einen kurzen, aber bedeutenden Abschnitt im menschlichen Genom, welcher als einzigartig für den Menschen gilt. Dieses genetische Fragment unterscheidet sich markant von vergleichbaren Abschnitten bei anderen Arten, darunter auch bei Mäusen. Durch präzise genetische Manipulation wurden den Mäusen die menschlichen DNA-Sequenzen injiziert. Das überraschende Ergebnis war eine messbare Vergrößerung des Gehirngewebes bei den Versuchstieren. Erste Analysen zeigen, dass nicht nur die Größe des Gehirns wuchs, sondern auch die Zellzahl im Großhirn signifikant zunahm.

Die veränderten Mäuse präsentierten eine vergrößerte Hirnstruktur, die der des Menschen ähnlicher ist als zuvor bei genetisch unveränderten Nagetieren. Diese Erkenntnis wirft ein neues Licht auf die Prozesse, welche in der frühen menschlichen Evolution zur Entwicklung des großen Gehirns geführt haben. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem identifizierten DNA-Segment um einen evolutionären Schalter, der das Wachstum von Gehirnzellen fördert. Die Forschung deutet darauf hin, dass kleine genetische Veränderungen einen enormen Einfluss auf die kognitive Entwicklung haben können. Zusätzlich sind die Ergebnisse für die neurowissenschaftliche Forschung von großer Bedeutung.

Das menschliche Gehirn hat eine komplexe Struktur, deren Nachbildung in Modellen bisher eine große Herausforderung war. Mit der Möglichkeit, spezifische menschliche Gene in Tiermodellen zu integrieren, eröffnen sich neue Wege, um die Funktion dieser Gene genauer zu untersuchen. Dies könnte maßgeblich dazu beitragen, Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln. Es ist faszinierend, wie ein minimaler Code-Abschnitt im genetischen Material so gravierende Auswirkungen auf die Körperstruktur und Funktion haben kann. Die Vergrößerung des Gehirns bei Mäusen durch menschliche DNA legt nahe, dass sich über Jahrtausende winzige genetische Anpassungen summieren, die letztlich die beeindruckende Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ermöglichen.

Besonders hervorzuheben ist, dass diese Forschung auch die Ethik der genetischen Veränderung anspricht. Während die Manipulation von Tieren in Laboren zur Erforschung menschlicher Krankheiten Fortschritte ermöglicht, müssen die langfristigen Implikationen solcher Eingriffe sorgfältig abgewogen werden. Die gezielte Veränderung von Genomen eröffnet einerseits große Chancen, andererseits bedarf es einer verantwortungsvollen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion. Die Verknüpfung von Genetik und Neurowissenschaften zeigt hier exemplarisch, wie interdisziplinäre Forschung zu unerwarteten Erkenntnissen führen kann. Die Einbringung menschlicher genetischer Elemente in Tiere, um komplexe biologische Prozesse besser zu verstehen, wird in Zukunft vermutlich weiter an Bedeutung gewinnen.

Forscher planen bereits, weitere menschliche DNA-Segmente zu untersuchen, die eine Rolle bei der Gehirnentwicklung spielen könnten. Interessant ist auch, dass diese Ergebnisse einen Beitrag zum Verständnis der sogenannten „Anthropogenese“ liefern – dem Prozess, durch den der Mensch als Spezies entstanden ist. Die Evolution des menschlichen Gehirns zählt zu den komplexesten biologischen Entwicklungen. Die Entdeckung, dass ein spezielles DNA-Fragment beim Wachstum eines größeren Gehirns hilft, kann als Puzzlestück gelten, das das Bild der menschlichen Herkunft vervollständigt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen dieser Forschung für die Neurobiologie tiefgreifend.

Sie liefert Daten darüber, wie genetische Regulation auf zellulärer Ebene abläuft und wie Hirnareale an Größe und Funktion gewinnen. Dieses Wissen könnte in Zukunft genutzt werden, um die neuronale Regeneration oder die kognitive Leistungsfähigkeit zu fördern. Auch in der Medizin bietet das Verständnis dieser genetischen Mechanismen neue Perspektiven. Neurologische Erkrankungen, die durch verminderte Hirngröße oder neuronalen Zelltod gekennzeichnet sind, könnten zukünftig mithilfe genetischer Techniken besser behandelt oder sogar vorgebeugt werden. Die Herausforderung besteht darin, die komplexen genetischen und molekularen Netzwerke so zu entziffern, dass gezielte Eingriffe möglich sind.

Ein weiterer spannender Forschungsansatz wäre, herauszufinden, wie die menschliche DNA den Zusammenhang zwischen Gehirngröße und Intelligenz beeinflusst. Zwar ist die Beziehung zwischen diesen Faktoren komplex und wird von verschiedenen biologischen und sozialen Variablen geprägt, doch die Untersuchung der genetischen Grundlagen ist ein essenzieller Schritt, um dieses Zusammenspiel besser zu verstehen. Die Wissenschaft steht vor der Aufgabe, die genauen molekularen Mechanismen zu entschlüsseln, durch die der menschliche DNA-Abschnitt das Gehirnwachstum bei Mäusen bewirkt. Erste Hypothesen vermuten, dass die menschlichen Gene Wachstumsfaktoren oder regulatorische Proteine kodieren, die die Zellteilung und Differenzierung im Gehirn fördern. Durch weiterführende Studien könnten Wirkungsprofile und mögliche Nebenwirkungen genauer analysiert werden.

Auch im Kontext der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Bioengineering könnten solche Erkenntnisse relevant sein. Das bessere Verständnis biologischer Modellsysteme, die durch menschliche Gene verändert wurden, liefert Inspiration für innovative Technologien, die kognitive Prozesse imitieren oder unterstützen. Damit einher geht die Überlegung, wie weit genetische Modifikationen bei Tieren noch vertretbar sind und welche Richtlinien einzuhalten sind. Die Debatte um genetisches Editing wird zunehmend komplexer, je größer das Potenzial und die Risiken sind. Eine klare wissenschaftliche Kommunikation und öffentliche Aufklärung sind deshalb unerlässlich.

Diese Forschung unterstreicht den Fortschritt der Genomik in den letzten Jahrzehnten. Mit leistungsfähigeren Sequenzierungstechnologien und präziseren genetischen Werkzeugen ist es heute möglich, Genome gezielt zu verändern und so bislang unzugängliche biologische Fragen zu analysieren. Die Kombination von Genetik, Entwicklungsbiologie und Neurowissenschaften eröffnet ein neues Zeitalter der Erforschung des Gehirns. Zusammenfassend zeigt die Einführung eines menschlichen DNA-Abschnitts in Mäuse ein revolutionäres Beispiel, wie genetische Unterschiede die gehirnstrukturelle Entwicklung beeinflussen können. Diese Entdeckung ist ein bedeutender Schritt zum besseren Verständnis der Evolution des menschlichen Gehirns und eröffnet vielseitige Perspektiven sowohl in der Grundlagenforschung als auch in medizinischen Anwendungen.

Die kommenden Jahre versprechen spannende Fortschritte bei der Erforschung genetischer Einflüsse auf das Gehirn und wie diese Erkenntnisse zum Wohl von Mensch und Tier genutzt werden können.