Farben spielen in unserer digitalen Welt eine zentrale Rolle. Ob in der Bildbearbeitung, im Webdesign oder bei der Softwareentwicklung – der Umgang mit Farbwerten ist allgegenwärtig. Im weit verbreiteten Windows-Betriebssystem begegnet man dabei interessanten numerischen Besonderheiten, vor allem wenn es um die Werte für Farbton (Hue), Sättigung (Saturation) und Helligkeit (Luminance) geht. Vor allem die Tatsache, dass Sättigung und Helligkeit Werte bis 240 annehmen können, während der Farbton nur bis 239 reicht, wirft Fragen auf. Warum diese ungewöhnliche Grenze? Weshalb wurden nicht einfach gebräuchliche Werte wie 255 gewählt? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein genauer Blick auf die technischen Hintergründe und die Geschichte der Farbskalen in Windows.

Das Farbmodell HSL (Hue, Saturation, Luminance) ist ein Werkzeug zur Beschreibung von Farben anhand dreier Parameter. Der Farbton gibt die Grundfarbe an und entspricht einem Winkel auf dem Farbkreis, der von 0 bis 360 Grad reicht. Sättigung beschreibt die Intensität der Farbe, also wie „rein“ oder „verblasst“ eine Farbe wirkt, und Luminanz beschreibt die Helligkeit einer Farbe – von komplett schwarz bis zu voller Helligkeit. In der Theorie sind diese Werte als kontinuierliche Gleitkommazahlen zwischen 0 und 1 (für Sättigung und Helligkeit) beziehungsweise einem Winkel von 0 bis knapp unter 360 Grad (für Farbton) definiert. In der Implementierung in Windows lässt sich das HSL-Modell nicht mit unbegrenzter Genauigkeit repräsentieren.

Stattdessen wurde eine Integer-Skala eingeführt, die die Werte zwischen 0 und 240 abbildet. Diese Skalierung erscheint auf den ersten Blick merkwürdig. Üblicherweise werden Farben im RGB-Modell auf einer Skala von 0 bis 255 dargestellt, da 255 dem maximalen Wert in einem 8-Bit-Binärsystem entspricht und somit mit der Farbdefinition in vielen Systemen, wie CSS (#RRGGBB), kompatibel ist. Ein zentraler Grund für die Wahl der Zahl 240 ist die Struktur des Farbtons im HSL-Modell. Der Farbton entspricht einem Winkel um einen Farbkreis, der sich in 360 Grad unterteilt.

Um die Farbtonskala in Werte umzuwandeln, die sich praktisch handhaben lassen, ist es sinnvoll, den Bereich in eine Anzahl von Segmenten zu teilen, die leicht interpretierbar sind – im Idealfall in 12 Segmente, da sich die wichtigsten Farbwerte alle 30 Grad wiederholen. Die Wahl einer Obergrenze von 240 ermöglicht es, den Wertebereich in genau 12 Segmente zu gliedern, denn 240 ist durch 12 ohne Rest teilbar. Warum dann nicht 255 oder 252 als Obergrenze? 252 wäre die mathematisch korrektere Wahl, da es das höchste Vielfache von 12 unter 256 ist. Aber 240 wird als „schöner“ und „runder“ Wert betrachtet und ermöglicht eine leichtere Handhabung der Werte. Dadurch werden Abstufungen im Farbton übersichtlicher und das Mapping auf Standardfarben geschmeidiger.

Für Entwickler und Designer bringt das einen ästhetischen und praktischen Vorteil. Die Besonderheit, dass der Farbton nur bis 239 zählt und nicht bis einschließlich 240, liegt in der Zyklizität des Farbkreises begründet. Ein Farbton von 0 Grad entspricht exakt 360 Grad, das heißt, die 360-Grad-Marke ist identisch mit Null. Deshalb ist der Wert 240 nicht enthalten, um Dopplungen zu vermeiden. In der Windows-Implementierung wird der Wert 239 als der maximale Farbton verwendet, sodass der Wert 240 dem Anfangswert 0 entspricht.

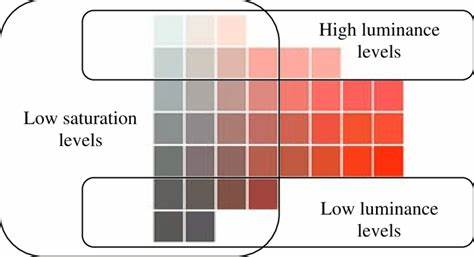

Diese Art der Endpunkt-Ausschließung stellt sicher, dass es keine Überschneidungen der Farbtöne gibt und die Farbabstufungen klar und eindeutig sind. Im Gegensatz dazu sind Sättigung und Helligkeit Werte zwischen 0 und 1, die inklusiv sind, also der Maximalwert von 1 muss darstellbar sein. Daher ist es logisch, dass sowohl Sättigung als auch Luminanz inklusive 240 als Maximum repräsentiert werden, denn 1.0 entspricht maximaler Sättigung oder Helligkeit. Die Wertebereiche für Sättigung und Helligkeit sind also endpunkt-inklusive automatisch begründet.

Historisch betrachtet wurde dieser Wertebereich bereits in den 1980er-Jahren für ein damals populäres, aber mittlerweile eingestelltes Programm namens Chart gewählt. Diese Entscheidung wurde im Laufe der Zeit in der Windows-Entwicklung beibehalten, was die langjährige Kompatibilität und Konsistenz in der Farbverwaltung sicherstellte. Trotz moderner Ansätze und anderer Standards blieb diese skalare Einteilung bestehen, da sie sich als praktisch und funktional erwiesen hatte. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Farbübergänge bei der Verwendung von 240 statt 255-Schritten weniger granular sind als bei einer 256-stufigen Skala, was für Anwendungen, die nicht die höchste Farbpräzision benötigen, ausreichend genau ist und Speicher bzw. Rechenleistung schont.

Zudem passt die Wahl von 240 gut in andere systeminterne Strukturen und Abstufungen, die auf Rundungs- und Segmentierungsvorteile setzen. Die farblichen Meilensteine oder Hauptfarben auf der Hue-Skala werden deshalb in Schritten von jeweils 20 Einheiten definiert, was genau 30 Grad entspricht. Zum Beispiel steht 0 für Rot, 20 für Orange, 40 für Gelb und so weiter, bis zuletzt 220 als „deep pink“. Dieses einfache und durchaus intuitive Mapping erleichtert die Programmierung und Ressourcenoptimierung in Windows-Anwendungen. Auch wenn es technische Gründe für diese Werte gibt, bleibt die Tatsache bestehen, dass es sich dabei um eine Art von „Kompromiss“ zwischen theoretischen Modellen und den praktischen Anforderungen von Softwareentwicklung handelt.

Die Werte Range für Hue von 0 bis 239 und für Sättigung sowie Luminanz von 0 bis 240 sind das Ergebnis eines langen Prozesses der Evolution in der Farbmanagement-Praxis von Windows. Zusammenfassend erklärt sich die unterschiedliche Skalierung von Hue einerseits aus der zyklischen Natur des Farbkreises, die eine Endpunkt-Ausschließung sinnvoll macht, und andererseits aus praktischen Gründen bei der Segmentierung und Handhabung der Farben in 12 klaren Abschnitten. Sättigung und Helligkeit hingegen sind lineare Werte inklusive Endpunkt und brauchen daher eine andere Behandlung. Die Wahl von 240 als Obergrenze beruht auf einem bewährten historischen Wert, der in seiner Handhabbarkeit und Ästhetik über mehrere Jahrzehnte bestätigt wurde. Wer sich mit Farbwahl, Design oder auch Programmierung unter Windows beschäftigt, kann mit diesen Hintergründen besser verstehen, warum Farbwerte teilweise auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen.

Die Farbmodellierung ist hier nicht nur ein technisches Mittel, sondern auch ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie historische Entscheidungen und mathematische Überlegungen ineinandergreifen, um ein stabiles und praktikables Ergebnis zu erzielen. Es lohnt sich also, bei Farbwerten nicht nur die Oberfläche zu betrachten, sondern auch die Geschichte und Logik dahinter zu verstehen.