In der rasant fortschreitenden digitalen Ära steigt der Bedarf an Geräten und Systemen, die komplexe mathematische Operationen, wie Differenzialberechnungen, schnell, effizient und energiesparend durchführen können. Insbesondere im Bereich der Bildverarbeitung und der Echtzeit-Analyse wird die herkömmliche digitale Technologie durch immer höhere Anforderungen an Geschwindigkeit und Energieeffizienz herausgefordert. Vor diesem Hintergrund hat sich die innovative Entwicklung des In-Memory Ferroelectric Differentiators als bahnbrechende Lösung erwiesen. Diese Technologie nutzt die besonderen physikalischen Eigenschaften ferroelectrischer Materialien, um Differenzialberechnungen direkt im Speicher – also „in-memory“ – vorzunehmen, ohne den Umweg über separate Recheneinheiten. Dies reduziert nicht nur Datenverkehr und Energieverbrauch erheblich, sondern eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten für Anwendungen an der Systemperipherie und in der intelligenten Bildverarbeitung.

Grundprinzipien der ferroelectrischen Differenzialberechnung Ferroelectric Differentiators basieren auf speziellen Materialien, die eine sogenannte Ferroelektrizität aufweisen. Das bedeutet, sie besitzen eine spontane elektrische Polarisation, die durch ein externes elektrisches Feld umkehrbar ist. In der Praxis werden ferroelectrische Polymerfilme wie P(VDF-TrFE) verwendet, deren elektrische Polung sich durch geeignete Spannungsimpulse gezielt steuern lässt. Die Umkehrung der Polarisation wird dabei von charakteristischen Stromspitzen begleitet, die als Messsignale für Änderungen innerhalb der Speicherzellen dienen. Diese Stromspitzen entsprechen der Bewegung von so genannten Domänenwänden, die die Orientierung der Polarisation bestimmen.

Dieser nichtlineare dynamische Prozess besitzt eine sehr schmale Schaltspanne, was bedeutet, dass eine klare Schwelle für das Umschalten existiert und halbierte Vorspannungen keinen Polarisationswechsel auslösen. Dadurch ist ein passives Kreuzgitter-Array, wie es in moderner Speichertechnik oft verwendet wird, äußerst widerstandsfähig gegenüber störenden Querströmen („Sneak Pfade“). So können die einzelnen Speicherzellen präzise adressiert und programmiert werden. Bei der Verwendung in Differenzialberechnungen dient die Polarisation jeder ferroelectrischen Einheit als Informationsträger eines vorherigen Signalwerts. Eingehende Signale werden als Spannungspulse mit bestimmter Polarität codiert.

Wenn sich die Polarität eines aufeinanderfolgenden Signals ändert, verursacht dies eine Domänenumschaltung, die über den resultierenden Strompeak als Änderung erkannt werden kann. Indem nur die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Signalen die Polarisationsdynamik beeinflusst, kann direkt innerhalb des Speichers die Differenzinformation extrahiert werden – eine Kernfunktion der Differenzialrechnung. Mathematische Ableitung in-Memory lösen Eine der zentralen Anwendungen des In-Memory Ferroelectric Differentiators ist das Lösen von Differenzialfunktionen. Klassisch müssten Differenzen zweier benachbarter Funktionswerte separat im Prozessor berechnet werden, was mit wiederholtem Speicherzugriff und Rechenaufwand verbunden ist. Mit dem ferroelectrischen Speicher hingegen werden Funktionswerte über die Polarisation mehrerer Speicherzellen hinweg repräsentiert.

Änderungen des Funktionswerts zwischen benachbarten Zellen erzeugen Polarisationsumschaltungen, deren aggregierte Ladungen gemessen werden können. Der proportionale Zusammenhang zwischen der Anzahl der Domänenumschaltungen und den integrierten Ladungen ermöglicht eine analoge Berechnung von Funktionsdifferenzen. Dies wurde experimentell anhand einer parabolischen Funktion g(x) = x² - 2x + 1 erfolgreich demonstriert. Die erste und zweite Ableitung konnten mit hoher Präzision direkt durch die Änderung der Polarisationszustände berechnet werden. Die hohe Wiederholbarkeit und Linearität dieser Methode eröffnen Chancen für den Einsatz in spezialisierten Mathematikprozessoren, die extrem energiesparend und schnell arbeiten, ohne komplizierte digitale Algorithmen zu benötigen.

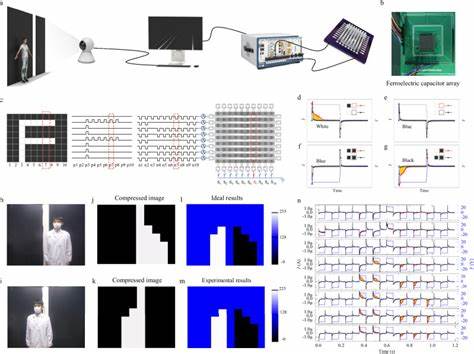

Effiziente Bewegungserkennung und Bilddifferenzierung Neben mathematischen Operationen eignet sich die ferroelectrische In-Memory-Differenzierung besonders für visuelle Anwendungen. Die menschliche Netzhaut, speziell das Froschaugen-System, ist beispielsweise in der Lage, Bewegungen durch die Differenzierung zeitlich aufeinanderfolgender Bilder zu erkennen. Inspiriert von diesem biologischen Vorbild haben Forscher ein System entwickelt, das Video-Pixelsequenzen direkt in ferroelectrische Spannungsimpulse übersetzt, welche dann durch ein passives Speicher-Array geleitet werden. Da nur Pixel, die sich zwischen benachbarten Frames ändern, eine Polarisationsumschaltung und damit eine messbare Stromspitze auslösen, extrahiert das System effizient und in Echtzeit die Bewegung im Bild. Dies reduziert drastisch den Datenverkehr und die Rechenzeit, da keine separaten Differenzierungsoperationen benötigt werden.

Experimentelle Tests mit Videos von rollenden Bällen oder fahrenden Autos belegen die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der Methode. Das System arbeitet im Megahertz-Bereich, was für viele Videoanalyseanwendungen vollkommen ausreichend ist. Die Energie für eine einzelne Differenzialoperation liegt im Femtjoule-Bereich, was im Vergleich zu herkömmlichen digitalen Verfahren um mehrere Größenordnungen effizienter ist. Zudem ermöglicht die Nichtflüchtigkeit der ferroelectrischen Polarisation eine Speicherung von Bildern über mehrere Tage, sodass Bildvergleiche auch über sehr lange Zeiträume möglich sind – etwas, das für herkömmliche digitale Systeme in Echtzeit kaum praktikabel wäre. Praktische Implementierung und technologische Herausforderungen Die Herstellung der ferroelectrischen Differenzierer basiert auf einem 40×40-Gitter, das aus einzelnen P(VDF-TrFE) Kapazitoren besteht.

Diese Polymerfilme werden per Spin-Coating auf eine Platinum-Elektrode aufgebracht und anschließend bei kontrollierten Temperaturen kristallisiert. Die Struktur sorgt für gleichmäßige, homogene Eigenschaften mit einer Rauheit von etwa 1,25 Nanometern. Die anschließende Umsetzung verlangt präzise Steuerung der Spannungspulse zum Programmieren der Polarisationszustände und zur Messung der resultierenden Ströme. Die Tatsache, dass der Übergang zwischen Polarisationszuständen eine klar abgrenzbare Spannungsschwelle besitzt, liefert einen wichtigen Vorteil für eine massive Integration in Kreuzgitterarrays ohne Selektoren. Dies reduziert den Herstellungsaufwand und ermöglicht hochskalierbare Speicher- und Rechensysteme.

Die Stabilität und Wiederholbarkeit der Schaltungen bei über fünf Tagen Retention und bis zu einer Million Schaltzyklen garantieren eine zuverlässige Nutzung auch in anspruchsvollen Anwendungen. Ein zu berücksichtigender Faktor ist die Variation zwischen einzelnen ferroelectrischen Kapazitoren. Während ein gewisser Variationseffekt – etwa um 10 Prozent – besteht, kann das Design von Randbeschaltungen und Gewichtungsfaktoren die Genauigkeit der Differenzberechnung maßgeblich verbessern. So ermöglichen modulare Architekturen mit peripheren Mittelwertschaltungen und binären Formatierungen eine adaptive Fehlerkorrektur und präzisionserhaltende Rechenschritte. Potenziale für die Zukunft und Einsatzgebiete Der In-Memory Ferroelectric Differentiator positioniert sich als Schlüsseltechnologie in vielen Feldern moderner Elektronik.

Insbesondere die Kombination aus minimalem Energieverbrauch, hoher Geschwindigkeit und integrierter Speicher- und Rechenfunktion ist für zukünftige „Intelligence at Edge“-Geräte von enormer Bedeutung. Smarte Sensorik, autonome Fahrzeuge, Überwachungssysteme und medizinische Bildanalyse können von der Echtzeitanalyse von Differenzinformationen ohne Umweg über traditionelle Prozessoren stark profitieren. Auch in der Produktionstechnik, wie z. B. bei der Qualitätskontrolle von Halbleiterwafern, bietet die Technologie Vorteile.

Aktuelle Systeme zur Fehlererkennung basieren meist auf speicherintensiven Prozessen mit hohem Datenfluss. Die ferroelectric-basierte Lösung erlaubt das direkte Erfassen von Differenzen zwischen Referenz- und Prüfbildern ohne zusätzlichen Speicheraufwand. Dies senkt die Betriebskosten und erhöht die Ausfallsicherheit. Zudem ist die Skalierbarkeit hin zu organischen und anorganischen Ferroelectriksystemen mit noch höheren Schaltgeschwindigkeiten vorgesehen. Die Nutzung von Hafnium-basierten Ferroelectriken könnte die Betriebsspannungen weiter senken und die Integration in CMOS-Compatible Technologien ermöglichen.