Die Migration von einer verteilten Datenbanklösung wie CockroachDB zu einer bewährten relationalen Datenbank wie PostgreSQL ist eine Herausforderung, die viele Unternehmen vor komplexe technische und organisatorische Fragen stellt. Während CockroachDB durch horizontale Skalierbarkeit, hohe Verfügbarkeit und mehrregionale Bereitstellungen überzeugt, kann sich im Praxisbetrieb schnell zeigen, dass vor allem Kosten, Performance und Wartungsaufwand eine zentrale Rolle spielen. Motion, ein Unternehmen, das seit Anfang 2022 CockroachDB nutzte, hat den komplexen Schritt zur Migration auf PostgreSQL vollzogen und dabei wertvolle Erkenntnisse gesammelt, die auch für andere Firmen von großem Interesse sind. Einer der Hauptgründe für den Wechsel war der stark gestiegene Kostenfaktor. Während CockroachDB mit der Zeit immer teurer wurde und 2024 auf eine fünffache Kostensteigerung bis in den mittleren sechsstelligen Bereich anstieg, waren viele der ursprünglichen Vorteile für Motion nicht mehr relevant.

Trotz der Möglichkeiten einer Multi-Region-Architektur und der Einhaltung von Datenschutzanforderungen (wie der DSGVO) operierte das Unternehmen noch in einer einzigen Region und führte hauptsächlich einfache transaktionale Abfragen durch. Vor diesem Hintergrund ergab sich die Frage, ob der oft höhere Preis verteilter Datenbanken überhaupt gerechtfertigt ist. Die technischen Schwierigkeiten begannen mit den Datenbankmigrationen, die aufgrund der Größe der Datenbanken und der Komplexität der von Prisma generierten Migrationsbefehle regelmäßig Zeitüberschreitungen und Blockaden verursachten. Entwickler mussten oft manuell eingreifen und Migrationsschritte einzeln ausführen, was wertvolle Entwicklungszeit band und die Release-Zyklen behinderte. Eine typische Migration, die in PostgreSQL lediglich wenige Sekunden dauerte, führte in CockroachDB zu Stunden langer Blockadezeiten.

Solche Hürden haben nicht nur die Entwicklung erschwert, sondern auch das Vertrauen der Teams in die Datenbankinfrastruktur nachhaltig gestört. Auch bei der Datenintegration und -verarbeitung, speziell im Bereich ETL (Extract, Transform, Load), kam es zu erheblichen Herausforderungen. Die wenigen verfügbaren Konnektoren für CockroachDB, etwa von Airbyte, befanden sich noch in sehr frühen Entwicklungsstadien und wiesen schwerwiegende Probleme wie Speicherlecks auf. Regelmäßige Zeitüberschreitungen und Verbindungsabbrüche führten zu wiederkehrenden Betriebsausfällen und einem ineffizienten Datenfluss. Im Gegensatz dazu profitiert PostgreSQL von einem jahrzehntelang etablierten und vielseitigen Ökosystem an unterstützenden Werkzeugen sowie stabilen ETL-Lösungen, was den Betrieb deutlich vereinfacht.

Ein weiterer gewichtiger Faktor war die Performance bei der Abfrageausführung. Während CockroachDB in bestimmten Spezialfällen gut optimierte Planungsalgorithmen vorweisen konnte, die einige komplexe Abfragen beschleunigten, zeigte sich in der Mehrzahl der realen Alltagsszenarien eine signifikante Überlegenheit von PostgreSQL. Insbesondere bei aufwändig generierten SQL-Abfragen durch das ORM Prisma führte das suboptimale Abfrageverhalten von CockroachDB oft zu vollständigen Tabellenscans und extrem hohen Latenzen. Ein klares Beispiel aus der Praxis zeigte, dass eine Abfrage auf der Tabelle "TeamTask" in PostgreSQL bis zu zwanzig Mal schneller ausgeführt wurde als auf CockroachDB, was direkt Einfluss auf die Benutzererfahrung und Systemressourcen hat. Auch aus Sicht der Entwicklerfreundlichkeit und des Supports traten diverse Probleme zutage.

Die CockroachDB-eigene Benutzeroberfläche zeigte etwa indices als ungenutzt an, obwohl diese tatsächlich noch aktiv waren, was zu Verwirrung und ineffizientem Ressourcenmanagement führte. Das Abbrechen laufender, ressourcenintensiver Abfragen war auf CockroachDB wesentlich komplizierter und weniger zuverlässig als in PostgreSQL, wo dies per Knopfdruck in den meisten SQL-Clients möglich ist. Zudem gestaltete sich der Supportprozess bei CockroachDB umständlich, da ein separater Portal-Login erforderlich war und die Antwortzeiten ohnehin mehrere Tage in Anspruch nahmen – ein unzureichender Zustand vor allem bei kritischen Ausfällen. Netzwerktechnisch kämpfte das Team über mehr als zwei Jahre hinweg immer wieder mit instabilen VPN-Verbindungen und Problemen bei der Namensauflösung zu CockroachDB-Instanzen. Diese sporadischen, schwer reproduzierbaren Fehler beeinträchtigten sowohl lokale Entwicklungsumgebungen als auch wichtige Produktions- und CI-Systeme.

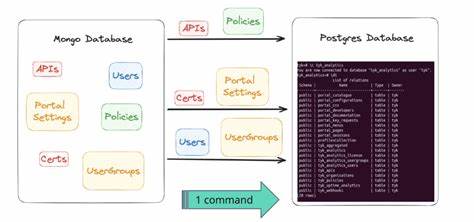

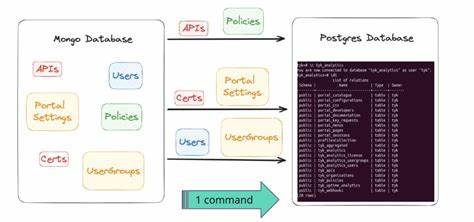

PostgreSQL wurde hier deutlich robuster und störungsresistenter erlebt. Die eigentliche technische Migration stellte letztlich eine Mammutaufgabe dar. Das größte Datenbank-Tabellenvolumen lag bei rund 100 Millionen Zeilen, was in Kombination mit der Inkompatibilität bei JSON- oder Array-Feldern zwischen CockroachDB und PostgreSQL zu erheblichen Umsetzungsarbeiten führte. Die eigens entwickelte Migrationspipeline basierte auf CSV-Streams, welche die Daten in einer säuberlich aufbereiteten Form aus CockroachDB extrahierten und in PostgreSQL importierten. Dabei galt es nicht nur eine möglichst schnelle und fehlerfreie Übertragung sicherzustellen, sondern auch die Daten so zu transformieren, dass sie funktional identisch in der neuen Umgebung vorlagen.

Dank eines starken Bündels an Infrastruktur, wie einer leistungsfähigen VM mit 128 Prozessorkernen und durchdachten Wartungsfenstern, gelang die komplette Migration innerhalb von 15 Minuten, begleitet von nur rund einer Stunde Ausfallzeit. Nach der Migration zeigte sich nicht nur eine sofortige Leistungsverbesserung mit einer Reduzierung der aggregierten Anforderungslatenz um etwa 33 Prozent, sondern auch eine signifikante Kosteneinsparung für das Unternehmen. Die Umstellung reduzierte die jährlichen Datenbankkosten um über 110.000 US-Dollar, wobei sich die Einsparungen bei wachsenden Nutzungszahlen voraussichtlich weiter erhöhen. Darüber hinaus eröffnete das PostgreSQL-Ökosystem durch Tools wie PGAnalyze wertvolle Möglichkeiten zur weiteren Performanceoptimierung – insbesondere das schnelle Erkennen und Beheben unoptimierter Abfragen sorgte für eine nachhaltige Systemstabilität und Effizienz.

Die Erfahrungen von Motion zeigen exemplarisch, dass eine Migration von einer hochdynamischen Cloud-native verteilten Datenbank wie CockroachDB hin zu einem bewährten System wie PostgreSQL nicht zwangsläufig ein Rückschritt sein muss. Stattdessen können durch die gezielte Auswahl der Technologie, den Einsatz passender Tools und eine sorgfältige Planung selbst große und komplexe Datenbanken innerhalb kurzer Zeit effektiv und mit minimalen Risiken umgezogen werden. Voraussetzung ist ein tiefes Verständnis der technischen Unterschiede zwischen den Systemen sowie die Anpassung der Datenstruktur und Workflows an die Eigenheiten der Zielplattform. Für Unternehmen, die vor der Entscheidung stehen, ihre Datenbanktechnologien neu auszurichten, liefert die Analyse der Motion-Migration wichtige Anhaltspunkte. Die Optimierung von Betriebskosten, verbesserte Abfrageperformance, zuverlässigere ETL-Prozesse und ein stabilerer Betrieb sind klare Argumente für den Einsatz von PostgreSQL.