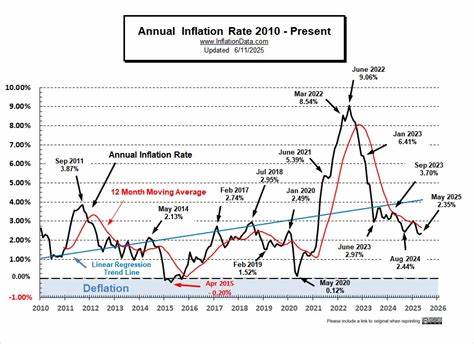

Die Inflation ist ein zentrales Thema in der wirtschaftlichen Entwicklung vieler Länder und beeinflusst das tägliche Leben der Menschen maßgeblich. Im Mai wurde eine leichte Erhöhung der Inflation auf Jahresbasis festgestellt, was diverse Fragen hinsichtlich der Ursachen, Folgen und der weiteren Entwicklung aufwirft. Dies betrifft nicht nur die Märkte und Unternehmen, sondern ebenso Verbraucher, die mit steigenden Preisen bei Lebensmitteln, Energie oder Dienstleistungen konfrontiert sind. Ein genauer Blick auf die aktuellen Daten und Hintergründe ist daher essenziell, um die Lage besser einordnen zu können. Der leichte Anstieg der Inflation im Mai ist Teil einer länger andauernden Entwicklung, die bereits seit mehreren Monaten zu beobachten ist.

Nach einer Phase relativ stabiler Preise kam es zuletzt zu einem moderaten Push seitens der Verbraucherpreise, der vor allem auf externe Schocks und strukturelle Veränderungen zurückzuführen ist. Die globale Wirtschaft hat nach den pandemiebedingten Einschränkungen eine Phase der Erholung durchlaufen, die allerdings von verschiedenen Herausforderungen geprägt wird. Unter anderem belasten anhaltende Lieferengpässe in wichtigen Industriezweigen die Preisbildung und treiben die Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte nach oben. Ein wesentlicher Faktor für den Inflationsanstieg ist die Entwicklung auf den Energiemärkten. Die Preise für Erdöl, Gas und Strom sind nach wie vor volatil und weisen teilweise einen deutlichen Aufwärtstrend auf.

Ursache hierfür sind nicht nur geopolitische Spannungen und Angebotsverknappungen, sondern auch gestiegene Nachfrage durch eine wieder anziehende Konjunktur in verschiedenen Weltregionen. Besonders in Europa haben gestiegene Energiepreise direkte Auswirkungen auf die Kosten von Unternehmen und Haushalten, was sich in einer allgemeinen Teuerung niederschlägt. Die Inflationserhöhung betrifft jedoch nicht ausschließlich Energiekosten. Auch Nahrungsmittelpreise sind im Mai im Durchschnitt gestiegen, was verschiedene Ursachen hat. Wetterextreme, logistische Probleme und erhöhte Produktionskosten führen zu einer Verknappung und höheren Preisen bei Obst, Gemüse und anderen wichtigen Lebensmitteln.

Für Konsumenten bedeutet dies einen spürbaren Druck auf den Haushaltsbudgetten, da gerade regelmäßig benötigte Güter deutlich teurer werden können. Neben diesen Faktoren spielen auch Lohnentwicklungen eine Rolle bei der Inflation. In einigen Branchen und Regionen steigen die Gehälter moderat an, oft bedingt durch Fachkräftemangel und Nachholeffekte nach pandemiebedingten Einbrüchen. Diese höheren Lohnkosten können von Unternehmen teilweise an die Verbraucher weitergegeben werden, was zu einer weiteren Verteuerung von Waren und Dienstleistungen führt. Dabei gilt es genau zu beobachten, ob es sich um temporäre Anpassungen oder um nachhaltige Effekte handelt, die mittel- bis langfristig die Inflation befeuern könnten.

Der leichte Anstieg der Inflation ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann ein moderates Preiswachstum für die Wirtschaft und die Beschäftigung positiv sein, da es Unternehmen ermöglicht, in Wachstum und Innovation zu investieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass steigende Lebenshaltungskosten die Kaufkraft der Verbraucher schmälern und somit den privaten Konsum bremsen. Gerade in Deutschland, wo die Konsumausgaben einen bedeutenden Anteil am Bruttoinlandsprodukt ausmachen, ist die Reaktion der Verbraucher auf Preissteigerungen ein zentraler Aspekt für die wirtschaftliche Stabilität. Im Zusammenhang mit der Inflationsentwicklung steht auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und anderer Zentralbanken weltweit im Fokus.

Die Leitzinsen wurden lange Zeit auf einem historisch niedrigen Niveau gehalten, um die wirtschaftliche Erholung zu stützen. Mit dem aktuellen Anstieg der Inflation rücken jedoch Fragen nach einer möglichen Straffung der Geldpolitik in den Vordergrund. Eine Drosselung der Liquidität durch Zinserhöhungen könnte wiederum das Wachstum bremsen, ist aber gleichzeitig ein Mittel, um den Inflationsdruck einzudämmen und Preisstabilität zu gewährleisten. Die geldpolitischen Entscheidungen werden daher mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und haben erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte. Anleger reagieren auf Erwartungen bezüglich Zinsschritten und Inflationsdaten mit Umschichtungen in ihren Portfolios.

Unternehmen wiederum achten genau darauf, wie sich die Finanzierungskosten und die Konsumentennachfrage entwickeln, um ihre Strategie anzupassen. Die Verknüpfung zwischen Geldpolitik, Inflation und realwirtschaftlicher Entwicklung bleibt somit komplex und dynamisch. Ein weiterer Aspekt bei der aktuellen Inflationserhöhung ist die Rolle internationaler Handelsbedingungen. Handelskonflikte, Zölle und protektionistische Tendenzen können die Kosten für importierte Waren erhöhen und somit zusätzliche Preistreiber darstellen. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten macht die nationale Wirtschaft anfällig für solche externe Einflüsse.

Gleichzeitig versuchen Staaten, die Widerstandsfähigkeit ihrer Ökonomien durch Diversifizierung und strategische Partnerschaften zu verbessern, um diese Risiken zu minimieren. Langfristig stellt sich die Frage, wie nachhaltig der inflationäre Druck ist und ob es gelingt, ihn auf einem moderaten Niveau zu halten. Inflation, die moderat ausfällt, gilt als Anzeichen einer gesunden Wirtschaft, während zu starke Anstiege das Risiko einer Kaufkraftentwertung und wirtschaftlicher Instabilität bergen. Entscheidend werden Entwicklungen in den kommenden Monaten sein, insbesondere wie sich Angebot und Nachfrage, geopolitische Einflüsse und geldpolitische Maßnahmen gegenseitig beeinflussen. Für den privaten Haushalt bleibt es wichtig, die Inflation im Auge zu behalten und bei Bedarf finanzielle Entscheidungen anzupassen.

Verbraucherschutzorganisationen raten dazu, die Ausgaben zu planen, Preisvergleiche anzustellen und Sparmaßnahmen gezielt einzusetzen, um die Auswirkungen steigender Preise zu kompensieren. Gleichzeitig kann die Suche nach alternativen Einkommensquellen oder Investitionsmöglichkeiten zur Absicherung gegen Inflation beitragen. Auch Unternehmen müssen flexibel auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren. Effizienzsteigerungen, innovative Produktentwicklung und eine vorsichtige Preispolitik können dazu beitragen, den Herausforderungen der Inflation zu begegnen. Zudem gewinnt das Risikomanagement bei Einkauf und Finanzierung an Bedeutung, um sich gegen Preisvolatilitäten abzusichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die leichte Inflationserhöhung im Mai Ausdruck einer komplexen wirtschaftlichen Situation ist, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Die Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum, Preisstabilität und sozialer Verträglichkeit bleibt eine zentrale Herausforderung für Politik, Märkte und Gesellschaft. Kontinuierliche Beobachtung der Daten, fundierte Analysen und eine angemessene Anpassung von Strategien sind unerlässlich, um den Herausforderungen einer sich wandelnden Weltwirtschaft gerecht zu werden und nachhaltiges Wohlergehen zu fördern.

![Clowns to the left of me, jokers to the right - Dissecting Data Structures [pdf] (2008)](/images/D1552C2D-FC31-4E48-B6DB-74ED752E5152)