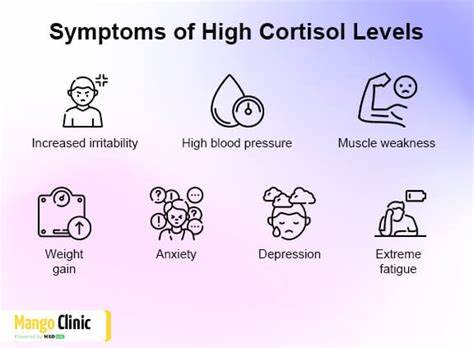

In der sich rasant verändernden Welt der Softwareentwicklung haben künstliche Intelligenzen wie Copilot, Cursor oder Bolt.ai Einzug gehalten und Entwicklerwerkzeuge nachhaltig verändert. Sie bieten enorme Vorteile und eröffnen neue Möglichkeiten, bringen aber auch Herausforderungen mit sich, durch die die Entwickler sich Neuem stellen müssen. Eine besonders interessante Herangehensweise gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung: Anxiety Coding, zu Deutsch etwa „Angst-Codierung“. Dabei steht nicht etwa die Vermeidung von Stress oder Ängsten im Vordergrund, sondern genau deren bewusste Umarmung und die Nutzung der dadurch entstehenden Cortisolenergie.

Diese Methode fordert Entwickler dazu auf, sich ihrer Skepsis gegenüber KI-generiertem Code zu stellen und das vorhandene Misstrauen produktiv einzusetzen. Dies führt zu einem wachsamen, prüfenden Umgang mit AI-Assistenz und einem Verbesserungsprozess in der Qualitätssicherung. Das Prinzip von Anxiety Coding beruht auf der Idee, dass Angst und die damit verbundene Ausschüttung von Cortisol positive Impulse für den Entwicklungsprozess bieten können. Entwickelt wird hier nicht einfach blind weiter, sondern jede Zeile von KI-generiertem Code wird kritisch überprüft, parallel laufen handgeschriebene Tests, die vorab festlegen, wie der Code funktionieren soll. Dieser Ansatz ähnelt stark der bewährten Testgetriebenen Entwicklung (Test Driven Development - TDD), in der zunächst ein Test formuliert wird, bevor die eigentliche Funktionalität umgesetzt wird.

Anxiety Coding bringt diese Philosophie in eine neue Ära, in der künstliche Intelligenz unterstützend wirkt, aber niemals die alleinige Autorität besitzt. Die Grundlage von Anxiety Coding lässt sich gut im Zusammenhang mit dem sogenannten Vibe Coding verstehen. Vibe Coding wurde populär durch die Idee, möglichst spontan und intuitiv Projekte mithilfe von KI-Propmts und Assistenztools zu realisieren. Es verspricht eine schnelle, kreative Arbeitsweise, bei der der Entwickelnde sozusagen mit den Algorithmen „vibed“ und somit exponentielle Effizienzgewinne erzielt. Doch genau hier liegt die Gefahr, denn das blinde Vertrauen in die KI kann leicht dazu führen, dass grundlegende Codestandards, wichtige Überprüfungen und das Verständnis für den eigenen Code verloren gehen.

Der Entwickler kann den Überblick verlieren und wichtige Details übersehen. Anxiety Coding ist die konsequente Antwort auf dieses Risiko. Statt auf die unbedingte Spontaneität zu setzen, hält diese Methode die Aufmerksamkeit und das kritische Hinterfragen hoch. Der Code bleibt nie ein schwarzer Kasten oder eine Blackbox hinter der KI, sondern wird aktiv verstanden, in Zweifel gezogen und Stück für Stück geprüft. Aus einer positiven Haltung heraus wird Cortisol nicht als Feind, sondern als wichtiger Hinweisgeber gesehen, der vor potenziellen Fehlern warnt und den Entwickler anspornt, die Kontrolle zu behalten.

Die Rolle der Künstlichen Intelligenz in diesem Prozess darf nicht unterschätzt werden. Tools wie Copilot fungieren im Anxiety Coding als „naive Junior-Developer“. Sie sind äußerst hilfreich, doch der Entwickler bleibt der erfahrene Hauptarchitekt, der die generierten Vorschläge stets überprüft und bei Bedarf korrigiert. Das Zusammenspiel gleicht dem berühmten Pair Programming, hier jedoch zwischen Mensch und Maschine. Während KI Vorschläge und Implementierungen als Rohentwürfe liefert, übernimmt der Entwickler die Rolle des vorsichtigen Navigators, der sicher durch unvorhersehbare Herausforderungen steuert.

Diese Kooperation gestaltet sich aber nicht ohne Schwierigkeiten. Die Auswahl der richtigen KI-Modelle, das Anpassen der Prompts und das Bestimmen des Betriebsmodus - ob agentisch mit mehreren Schritten oder eher konversationell - erfordern Erfahrung und strategisches Denken. Zudem kann ein übermäßiger Fokus auf KI in manchen Fällen ablenken. Einige Nutzer berichten, dass bestimmte Tools mit ihren Chatfenstern oder aggressiven Eingriffen die Konzentration beeinträchtigen, was eine Balance aus bewusster Kontrolle und effizienter Zusammenarbeit schwierig macht. Ein praktisches Beispiel aus persönlicher Erfahrung illustriert diese Wandelbarkeit: Ein Entwickler, der bereits seit 2021 mit der Copilot-Beta arbeitete, musste feststellen, dass das blinde Vertrauen auf KI zur Bildung von Wissenslücken führte.

Erst durch das bewusste Implementieren von Anxiety Coding - das heißt handgeschriebene Tests vor KI-Generierung und eine kritische Prüfung - konnten diese Defizite aufgedeckt und behoben werden. Dieses Bewusstsein für die eigene Verantwortung und das hinterfragende Vorgehen sind heute wichtiger denn je, da die Tools immer leistungsfähiger werden, aber auch komplexere Fehler produzieren können. Die Weiterentwicklung der KI-Assistenz spiegelt sich auch im Vergleich verschiedener Tools und ihrer Modi wider. Cursor beispielsweise bietet eine „Agentic Mode“ Funktion, die mehrere Schritte vorschlagen kann, wirkt jedoch durch einen zusätzlichen Chat-Dialog oft ablenkend. Das traditionelle Copilot mit stabilen Zeilenkomplettierungen hält die Störungen gering, behält aber Limitierungen in der Funktionalität.

Der sogenannte Copilot Agentic Beta-Modus kombiniert moderate Eingriffe mit einer Mini-Code-Review-Funktion direkt im Editor, was den besten Mix aus Kontrolle und Produktivität ermöglicht. Wichtig bleibt dabei stets das zugehörige Testen ehe ein Commit durchgeführt wird, um jegliche Halluzinationen oder Fehler der KI frühzeitig auszufiltern. Für Entwickler bedeutet Anxiety Coding damit nicht nur eine Umstellung im Arbeitsstil, sondern eine neue Kultur des verantwortlichen Umgangs mit künstlicher Intelligenz. Es verlangt nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch mentale Flexibilität und Disziplin. Wer Angst und Cortisol effektiv einsetzt, steigert die eigene Aufmerksamkeit und hat einen klareren Blick für Fehlerquellen.

Gleichzeitig bewahrt es die Schnelligkeit und Kreativität, die KI-Assistenz leisten kann, und verhindert, dass diese Werkzeuge zur Abhängigkeit oder Denkfaulheit führen. In einer Zeit, in der KI immer stärker in den Alltag von Programmierern eindringt, wird die Bedeutung von Angst und Skepsis als konstruktive Kraft also nicht kleiner, sondern wächst. Entwickler sollten diese Impulse bewusst annehmen und nicht als Schwäche sehen. Stattdessen ist es eine Einladung, den eigenen Kodex des Programmierens zu überdenken und mit modernen Tools in eine neue Symbiose zu treten, die das Beste aus Mensch und Maschine herausholt. Wer diese Herausforderung annimmt, kann sich auf langfristige Vorteile freuen: besseres Verständnis für den eigenen Code, weniger riskante Fehler, erhöhte Zuverlässigkeit und einen selbstbewussten Umgang mit Technologie.