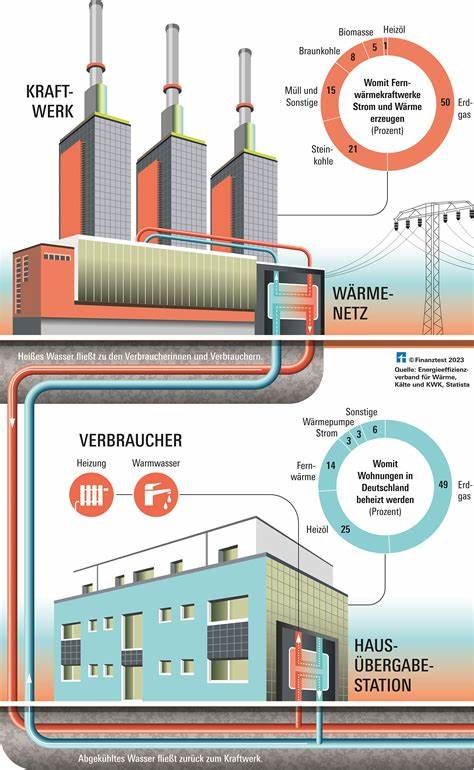

Das Heizkosten-Paradox: Warum wird Fernwärme immer teurer? Die Heizkosten in Deutschland sind seit der Energiekrise 2022 generell gesunken. Viele Haushalte atmen auf, da die Energiepreise, die über Monate in schwindelerregende Höhen geschossen waren, wieder zurückgegangen sind. Doch während viele andere Heizformen von den sinkenden Preisen profitieren konnten, zeigt sich ein bemerkenswerter Trend: die Kosten für Fernwärme steigen kontinuierlich an. Ein Phänomen, das als Heizkosten-Paradox bezeichnet werden könnte. Doch was sind die Hintergründe dieses paradoxen Anstiegs? Zunächst einmal, was ist Fernwärme? Sie ist ein zentrales Heizsystem, bei dem Wärme in großen Kraftwerken erzeugt und über ein Netz von Rohrleitungen zu den Haushalten transportiert wird.

Diese Form der Energieversorgung hat in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen, insbesondere in städtischen Gebieten, wo der Platz für individuelle Heizsysteme begrenzt ist. Doch trotz ihrer Vorteile nimmt die Fernwärme sukzessive an Kosten zu. Ein Grund für die ansteigenden Preise könnte in der Struktur des Fernwärme-Marktes liegen. Während der Rest des Energiemarktes durch Wettbewerb geprägt ist, dominiert im Bereich der Fernwärme häufig eine monopolartige Struktur. Dies bedeutet, dass viele Haushalte keine Wahl haben, wohin sie ihren Wärmebedarf decken.

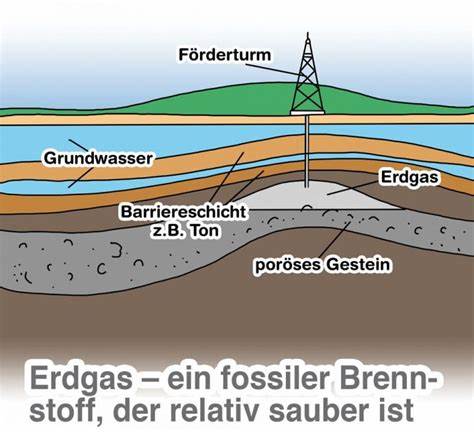

In vielen Städten gibt es nur einen oder zwei Anbieter, die ihre Preise weitgehend unabhängig voneinander bestimmen können. Ohne echten Wettbewerb neigen solche Anbieter dazu, ihre Preise zu erhöhen, ohne dass ihre Kunden einen alternativen Anbieter wählen können. Zudem sind viele Fernwärmeunternehmen in der Vergangenheit stark auf fossile Brennstoffe angewiesen gewesen. Auch wenn der Übergang zu erneuerbaren Energien fortschreitet, gibt es noch immer zahlreiche Anbieter, die an alten, ineffizienten Technologien festhalten. Die steigenden CO2-Preise und Forderungen nach einer Reduktion der Treibhausgasemissionen könnten daher als zusätzliche Belastung für die Kostenstruktur der Fernwärme angesehen werden.

Fernwärmeanbieter, die fossile Brennstoffe verwenden, sehen sich mit höheren Produktionskosten konfrontiert, die letztlich an die Verbraucher weitergegeben werden. Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion um die steigenden Fernwärmepreise oft übersehen wird, ist die Infrastruktur. Viele Fernwärmesysteme in Deutschland sind in die Jahre gekommen. Die Wartung und der Ausbau dieser Systeme erfordern erhebliche Investitionen, die sich ebenfalls auf die Preise auswirken. Wenn Leitungen marode sind oder veraltete Technologien eingesetzt werden, erhöht sich der Wartungsaufwand und damit auch die Kosten für die Verbraucher.

Langfristige Planungen und Investitionen in moderne, umweltfreundliche Technologien sind notwendig, aber die kurzfristige Kostenbelastung bleibt oft im Auge der Öffentlichkeit. Ein weiterer Punkt ist die Preisgestaltung selbst. Wie hoch die Fernwärmepreise ausfallen, hängt oft von der Erzeugungsart ab. In vielen Fällen wird Fernwärme aus einer Kombination von verschiedenen Quellen bereitgestellt, darunter Holz, Erdgas, Öl und auch Strom. Je nach Marktlage und Verfügbarkeit dieser Ressourcen kann es zu Schwankungen kommen.

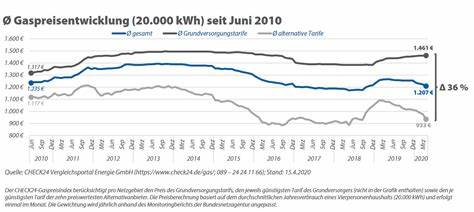

Einige Anbieter könnten versucht sein, bei der Preissetzung opportunistisch zu handeln, was zu höheren Preisen führen kann. Zudem ist ein wichtiges Element der Diskussion die Stromerzeugung und deren Einfluss auf die Wärmepreise. Im Kontext der Energiekrise und des globalen Marktes sind die Preise für Strom und Gas stark gestiegen. Fernwärme, die aus Kraft-Wärme-Kopplungssystemen erzeugt wird, kombiniert die Erzeugung von Strom und Wärme. Wenn die Kosten für die Stromerzeugung steigen, kann sich dies direkt auf die Heizkosten auswirken.

Die Verknüpfung der Preise zwischen Strom und Wärme könnte dazu führen, dass die Verbraucher am Ende mehr für ihre Fernwärme zahlen, selbst wenn die Preise für andere Energieträger fallen. Ein letzter Punkt, den es zu bedenken gilt, ist das Verbraucherverhalten. In einem Energiepreismodell, in dem die Verbraucher sowohl für ihre Wärme als auch für ihren Strom bezahlen, sind sie möglicherweise weniger sensibilisiert für die spezifischen Preisschwankungen in der Fernwärme. Dies führt dazu, dass Anbieter weniger Druck verspüren, ihre Preise stabil zu halten oder gar zu senken. Verbraucher, die in einem Fernwärmesystem wohnen, könnten sich aufgrund der Unübersichtlichkeit des Marktes und mangels alternativer Optionen mit den erhöhten Kosten abfinden.

Das Heizkosten-Paradox setzt die Verbraucher, die auf Fernwärme angewiesen sind, unter erheblichen Druck. Während andere Heizmethoden versuchen, sich den Marktveränderungen anzupassen und von sinkenden Preisen zu profitieren, sehen sich Fernwärme-Anbieter oft nicht in der Lage, denselben Rationalisierungs- und Optimierungsprozess zu durchlaufen. Die Monopolstrukturen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, veraltete Infrastrukturen und die komplexe Preisbildung tragen allesamt dazu bei, dass die Fernwärmekosten steigen, während andere Heizmethoden sich stabilisieren oder gar sinken. Die Frage bleibt, was getan werden kann, um diesem Paradox entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, den Wettbewerb im Bereich der Fernwärme zu fördern.

Regulierungen, die es neuen Anbietern ermöglichen, in den Markt einzutreten, könnten dazu beitragen, die Preisdynamik zu verändern. Gleichzeitig wäre ein verstärkter Fokus auf Investitionen in erneuerbare Energien und innovative Technologien notwendig, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Für die Verbraucher könnte es sich lohnen, sich aktiv über ihre versorgenden Unternehmen zu informieren und die Angebote zu vergleichen. Oftmals gibt es versteckte Angebote oder staatliche Förderungen, die den Wechsel zu einem umweltfreundlicheren und möglicherweise günstigeren Anbieter erleichtern könnten. Letztendlich ist das Heizkosten-Paradox mehr als nur ein wirtschaftliches Thema.

Es ist auch ein Symbol für die Herausforderungen, vor denen viele Verbraucher in Zeiten der Energiekrisen stehen. Es eignet sich als Anstoß für eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber, wie wir in Zukunft Wärme produzieren und verteilen wollen, und wie wir die Interessen der Verbraucher dabei wahren können.