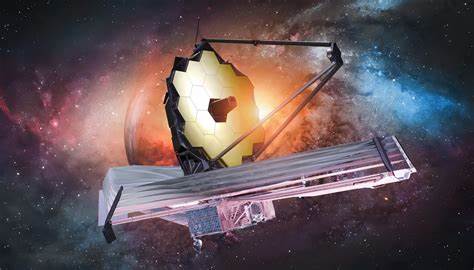

Vor wenigen Jahren hat das James Webb Space Telescope (JWST) mit seiner enormen Lichtempfindlichkeit und seinen fortschrittlichen Instrumenten die Welt der Astronomie revolutioniert. Bisher bekannte Grenzen des sichtbaren Himmels wurden weit überschritten, und wir können heute kosmische Objekte betrachten, die nur 280 Millionen Jahre nach dem Urknall existierten – noch nie dagewesene Zeiträume in der Geschichte unseres Universums. Doch so beeindruckend und bahnbrechend das JWST auch ist, zeigt sich im Zuge seiner Mission, dass es die ganz allerersten Sterne, die sogenannten Population-III-Sterne, nicht finden kann. Diese ersten leuchtenden Giganten sind trotz aller Hoffnung und intensiver Suche bislang unsichtbar geblieben. Warum nur? Und wie könnten zukünftige Teleskope diese astrophysikalische Grenze überwinden? Genau darum geht es bei der epochalen Suche nach den ersten Sternen.

Die Herausforderungen bei der Entdeckung der ersten Sterne wurzeln tief in den physikalischen Gegebenheiten des frühen Universums. Unmittelbar nach dem Urknall war der Kosmos geprägt von neutralem Wasserstoff und Helium – eine nahezu vollkommen metallfreie, also chemisch primitive Materieansammlung. Erst aus solchen wolkenartigen Gasansammlungen formten sich durch Gravitation die ersten Sterne. Die Schwierigkeit für das JWST besteht darin, dass es Licht nur in einem bestimmten Wellenlängenbereich wahrnehmen kann, das heißt vor allem im infraroten Spektrum. Das spricht zwar für tiefere Einblicke in das frühe Universum, birgt aber das große Problem, dass die ersten Sterne von neutralem Gas umgeben sind, welches das ultraviolette Licht, das diese Sterne ausschließlich aussenden, absorbiert oder stark abschwächt.

Selbst wenn das JWST infrarotes Licht effizient aufspürt, kann es den Faktor nicht umgehen, dass das ursprüngliche Licht der ersten Sterne bereits durch diese frühe kosmische „Nebelwand“ stark gedämpft oder gänzlich ausgelöscht wird. Zudem formten sich die allerersten Sterne in sehr dichten Regionen des Universums, deren Materiedichte damals tausendfach höher war als heute, was die Absorption und Streuung des Lichts noch verstärkte. Das Umfeld war also extrem lichtundurchlässig. Die sogenannten Population-III-Sterne, die als erste Generation von Sternen ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestanden, sind als solche keine langlebigen Objekte. Aufgrund ihrer hohen Masse und Temperatur waren sie wahre Giganten, die relativ schnell explodierten und wichtige schwerere Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff entstanden ließen – jener schweren Elemente also, die für die komplexeren Sterne und letztlich für Leben essenziell sind.

Das JWST zeigt uns mittlerweile Galaxien, die schon diese chemische Evolution durchlaufen haben. Die Sterne, die wir mit dem JWST beobachtet haben, sind also Nachfolger jener ersten Generationen und nicht die allerersten Sterne selbst. Doch damit nicht genug: Die Expansionsrate des Universums bewirkt eine starke Rotverschiebung des ausgesandten Lichts. Das heißt, ursprünglich hochenergetisches ultraviolettes Licht kommt bei uns als langwelliges Infrarot- oder sogar Radiolicht an. JWST hat zwar Instrumente für längere Wellenlängen, aber beispielsweise sehr wichtige Signaturen, die im fernen Infrarotspektrum liegen, also jenseits von 30 Mikrometern, sind für JWST nicht erreichbar.

Besonders spannend sind dabei die Emissionslinien von Ionisiertem Kohlenstoff und Sauerstoff, die bei Entstehung der ersten schweren Elemente auftraten. Diese Farbinfrarot-Linien könnten wichtige Hinweise auf die ersten Sternentstehungsprozesse liefern, sind aber erst bei Millimeter- oder sogar Zentimeterwellenlängen empirisch zugänglich – also einem Bereich, in dem das JWST keine Instrumente bietet. Daher gewinnen zwei vielversprechende Ansätze im Bereich der Beobachtung dieser allerersten Sterne an Bedeutung: Zum einen die Nutzung des fernen Infrarotbereichs mittels Weltraumteleskopen der nächsten Generation und zum anderen die Beobachtung im Radiofrequenzbereich – speziell jene Signale, die durch neutralen Wasserstoff ausgesendet werden. Diese sogenannte 21-Zentimeter-Linie entsteht durch eine bestimmte Anregung des neutralen Wasserstoffatoms und ist ein besonders kraftvolles Werkzeug, um Zustände im sehr frühen Universum zu kartieren, bevor und während die ersten Sterne entstehen. Im Gegensatz zu ultraviolettem oder sichtbarem Licht können Radiowellen dieser Wellenlänge ungehindert durch die Neutralatomwolken des frühen Universums reisen, was eine Beobachtung ermöglicht, die bei höheren Energien unmöglich ist.

Hier zeigt sich jedoch ein praktisches Problem: Die Radiowellen in diesem Frequenzbereich sind auf der Erde von zahllosen Störungen überlagert – durch menschliche Technologien, elektrische Geräte oder atmosphärische Phänomene. Die Suche nach dem schwachen kosmischen Signal erfordert daher eine Beobachtung in einer nahezu störungsfreien Umgebung. Die Lösung könnte auf der Rückseite des Mondes liegen, einem Ort, der von der Erde abgeschirmt ist und daher nahezu frei von solchen Radiofrequenzstörungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler planen, dort eines Tages große Radioteleskope oder auch Netzwerke von Einzelantennen zu errichten, die diese 21-Zentimeter-Signale aufnehmen und damit die Entstehung der ersten Sterne und Galaxien kartographieren könnten. Anders als das JWST oder ähnliche Weltraumteleskope wären solche Instrumente in der Lage, das frühe Universum auf völlig neue Weise wahrzunehmen und mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung zu analysieren.

Parallel zur Radioastronomie könnten zukünftige Weltraumteleskope, die speziell auf den fernen Infrarotbereich ausgelegt sind, wie das konzeptionelle Origins Space Telescope, entscheidend sein. Solche Instrumente wären in der Lage, charakteristische Emissionslinien von ionisiertem Kohlenstoff und Sauerstoff in sehr hoher Empfindlichkeit zu detektieren – Spuren der ersten metallischen Elemente, die von den Ursternen hinterlassen wurden. Sie könnten so historische Zeugnisse der allerersten Sternentstehungen liefern, die dem JWST verschlossen bleiben. Die Grenzen des James Webb Space Telescope bedeuten nicht, dass die Astronomie bei der Erforschung der allerersten Sterne ins Stocken gerät. Ganz im Gegenteil, sie lenken den Fokus auf nächste technologische Herausforderungen und motivieren die Entwicklung völlig neuer Beobachtungsinstrumente.

Das frühe Universum und die allerersten Sterne bleiben eine der spannendsten Fragen der Kosmologie, die sich mit der Kombination aus fortschrittlicher Infrarot- und Radioastronomie beantworten lässt. Es gilt, neue Technologiekonzepte umzusetzen, wie z.B. den Bau von riesigen radioastronomischen Anlagen auf der mondabgewandten Seite oder die Realisierung von Weltraumteleskopen mit noch größerer Infrarotempfindlichkeit als JWST. Nur dann wird es möglich sein, jenseits der Hemmnisse durch die Absorption neutralen Wassersstoffes einen direkten Blick auf die allerersten Sterne zu werfen und so das leuchtende Erwachen des Universums zu beobachten – den Moment, an dem Dunkelheit in Licht verwandelt wurde.

Die kosmologische Forschung steht mit diesen nächsten Schritten vor einem großen Sprung. Die Kenntnisse über das Alter und die chemische Zusammensetzung unseres Universums, über die Entwicklung erster Galaxien und darüber, wie sich aus der Urmaterie komplexes Leben entwickeln konnte, sind untrennbar mit der Entdeckung der Population-III-Sterne verbunden. Die Überwindung der Beschränkungen, denen JWST ausgesetzt ist, öffnet neue Horizonte. Die Zeit nach dem Urknall, als die ersten Sterne brannten und deren Strahlung schließlich dazu führte, dass das Universum «reionisiert» wurde, ist längst nicht nur ein theoretischer Zeitraum. Es ist eine Phase, deren Beobachtung nun zum Greifen nah ist dank kommenden Missionen, die völlig neue Möglichkeiten jenseits des sichtbaren und nahinfraroten Spektrums bieten.

So stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir die ersten Sterne je sehen werden, sondern wie und wann die entsprechende Technologie zur Verfügung stehen wird. Letztendlich zeigt die Suche nach den allerersten Sternen anschaulich, wie eng Theorie und Technologie in der modernen Astronomie zusammenspielen. Während das JWST ungeahnte Einblicke in die frühe Geschichte des Universums ermöglichte und inzwischen zahllose Galaxien entdeckte, markieren seine eigentlichen technologischen Grenzen zugleich den Startpunkt für eine neue Ära astronomischer Beobachtung. Die Erforschung der ersten Sterne wird in den nächsten Jahrzehnten spätestens dann beginnen, wenn wir neue Teleskope in Betrieb nehmen, die optimal auf lange Wellenlängen und minimalen Störungen ausgelegt sind. Dann werden wir tatsächlich die unglaublich mystische Phase entdecken, in der aus dunklem Gas erstmals das kosmische Licht hervorging – das leuchtende Erbe der Urzeit.

Damit wird klar: Das JWST ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg zur Erkenntnis, nicht aber das ultimative Instrument. Die eigentliche Jagd auf die allerersten Sterne hat gerade erst begonnen und offenbart noch viele Herausforderungen und zugleich faszinierende Chancen für Wissenschaft und Technologie. Die Pioniere der kommenden Generation stehen vor einer aufregenden Aufgabe, die uns die Ursprünge von allem, was wir sehen, begreifen lässt – und vielleicht eines Tages die Geheimnisse darüber enthüllt, wie das Universum von der Dunkelheit zum Licht fand.