Das Kunstrecht stellt eine komplexe und faszinierende Schnittstelle zwischen dem schöpferischen Schaffen und der juristischen Ordnung dar. Es beinhaltet eine Vielzahl von Regelungen, die sowohl die Rechte der Künstler als auch die der Eigentümer von Kunstwerken schützen sollen. Dabei bewegt sich das Kunstrecht stets zwischen kreativer Freiheit und notwendigen Kodifikationen, die dazu dienen, Rechtssicherheit und Fairness in einem oft emotional und subjektiv wahrgenommenen Feld zu gewährleisten. Die Ursprünge des Kunstrechts lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen, als bereits Schutzmechanismen für künstlerische Werke angedacht wurden. Heute umfasst das Kunstrecht sowohl das Urheberrecht, das speziell den Schutz der Originalität und der künstlerischen Schöpfungen regelt, als auch weitere Bereiche wie Vertragsrecht, Eigentumsrecht und Ausstellungsrecht.

Gerade im digitalen Zeitalter gewinnen diese Regelungen immer mehr an Bedeutung, da die Verbreitung und Reproduktion von Kunstwerken nie zuvor so einfach war. Künstlerische Freiheit ist ein essenzieller Bestandteil jeder Kulturlandschaft. Sie ermöglicht es Künstlern, ihre Visionen ohne Einschränkungen auszudrücken und gesellschaftliche sowie politische Themen kritisch zu reflektieren. Dabei ist allerdings die Grenze zur Verletzung bestehender Rechte anderer zu beachten. Das Kunstrecht schafft hier einen Rahmen, der die Balance zwischen dem Schutz der eigenen kreativen Leistung und der Achtung fremder geistiger Eigentumsrechte ermöglicht.

Das Urheberrecht spielt im Kunstrecht eine zentrale Rolle. Es sichert dem Künstler das Recht zu, über die Nutzung seines Werkes zu entscheiden. Dies umfasst das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und Bearbeitung des Kunstwerks. Gleichzeitig schützt es den Künstler vor unerlaubter Nutzung, die nicht nur finanzielle Verluste verursachen kann, sondern auch die Integrität des Werkes beeinträchtigt. Interessanterweise besteht Urheberrecht in Deutschland grundsätzlich bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, was auch die Nachlassverwaltung von großer Bedeutung macht.

Neben dem Urheberrecht gewinnen zunehmend Reputations- und Persönlichkeitsschutzrechte an Relevanz. Diese sogenannten „Moralische Rechte“ schützen die persönliche Beziehung des Künstlers zu seinem Werk. Dazu gehört unter anderem das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft sowie das Recht, Entstellungen oder andere Beeinträchtigungen am Werk zu verhindern, die die Reputation des Künstlers schädigen könnten. Diese Regelungen zeigen, dass das Kunstrecht nicht nur ökonomische Aspekte berücksichtigt, sondern auch die persönliche Bindung und den kreativen Ausdruck des Künstlers anerkennt. Im Bereich des Kunstmarktes und der Kunstvermittlung kommen zusätzlich zivilrechtliche Vorschriften zum Tragen.

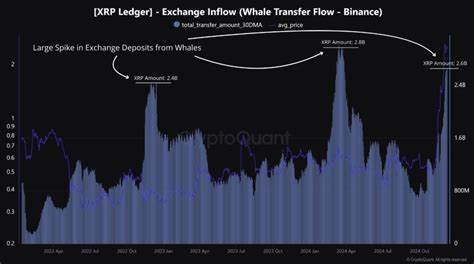

Verträge erscheinen hier in vielfacher Gestalt: sei es beim Verkauf von Kunstwerken, bei Ausstellungen, Leihgaben oder bei der Auftragsvergabe. Um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen, werden diese Verträge zumeist schriftlich fixiert, da sie zahlreiche Aspekte wie Eigentumsübergang, Haftung, Ausstellungspflichten und Vergütung regeln. Dabei gelingt es dem Kunstrecht, den vielfältigen Formen künstlerischen Schaffens Rechnung zu tragen. Ein spannender Aspekt des Kunstrechts ergibt sich im Umgang mit zeitgenössischer Kunst und neuen Medien. Digitale Kunstformen, virtuelle Ausstellungen und NFTs (Non-Fungible Tokens) stellen die etablierten rechtlichen Kategorien vor neue Herausforderungen.

Die klassische Definition von Kunstwerken wird hinterfragt, und die juristischen Rahmenbedingungen müssen sich an diese innovativen Entwicklungen anpassen. Hier entsteht ein dynamischer Dialog zwischen Kreativität und Kodifikation, in dem die Rechtsordnung flexibel bleiben muss, um den technologischen Fortschritt sowie die veränderten Nutzungsformen angemessen zu erfassen. Die internationale Dimension des Kunstrechts ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Kunstwerke und Künstler agieren heute global, wodurch unterschiedliche Rechtsordnungen aufeinandertreffen. Internationale Abkommen wie die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst oder das WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT) sorgen für harmonisierte Standards weltweit.

Dennoch bestehen weiterhin Unterschiede, die in grenzüberschreitenden Sachverhalten zu Rechtsunsicherheiten führen können. Für Künstler und Kunstsammler ist es daher essenziell, sich über die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen im Klaren zu sein. Die Bedeutung von Rechtsprechung und Rechtstradition darf im Kunstrecht ebenso nicht unterschätzt werden. Präzedenzfälle und Gerichtsurteile definieren häufig entscheidend, wie bestimmte Fragestellungen zu lösen sind. So haben sich beispielsweise die Kriterien zur Feststellung einer Urheberrechtsverletzung oder zur Abgrenzung von „originalen“ Werken in der Rechtspraxis weiterentwickelt.

Diese fortlaufende Entwicklung zeigt, dass das Kunstrecht lebendig ist und sich den Herausforderungen der jeweiligen Zeit anpasst. Die Rolle der Institutionen wie Museen, Galerien und Auktionshäuser ist im Kontext des Kunstrechts ebenfalls von Bedeutung. Sie fungieren als Vermittler, die zwischen Künstlern, Käufern und der Öffentlichkeit agieren. Dabei sind sie häufig auch Adressaten von rechtlichen Pflichten, etwa im Hinblick auf die Provenienzforschung und den Schutz von Kulturgütern. Insbesondere im Umgang mit Raubkunst oder bei der Restitution von Werken, die unter zweifelhaften Umständen erworben wurden, spielen kunstrechtliche Überlegungen eine zentrale Rolle.

Für Künstler selbst ist es wichtig, sich mit den eigenen Rechten vertraut zu machen und im Zweifelsfall rechtlichen Rat einzuholen. Missverständnisse in Bezug auf Vertragsbedingungen oder die Nutzung von Werken können schnell zu Streitigkeiten führen, die nicht nur kostspielig, sondern auch reputationsschädigend sein können. Workshops und rechtliche Beratungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Kreativen zugeschnitten sind, bieten hier wertvolle Unterstützung. Die Diskussion um Freiheit versus Kodifikation ist im Kunstrecht eine fortwährende. Während kreative Prozesse natürlich nicht durch strenge Vorschriften erstickt werden dürfen, brauchen Künstler und die mit ihnen verbundene Branche verlässliche rechtliche Modelle, die Wiedererkennbarkeit und Fairness schaffen.